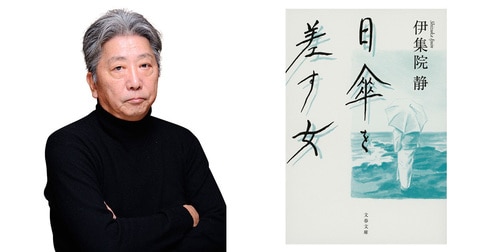

「新しく、何かに挑もうと決めた。初めての推理小説を書くことにした」という決意のもと書かれたのが、『星月夜』(二〇一一年、文藝春秋→文春文庫)である。本書『日傘を差す女』(二〇一八年)は、伊集院静にとって七年ぶりの推理小説第二弾となる。前作同様、警視庁捜査一課の面々が登場して、捕鯨船の伝説の砲手の変死事件を追及するのだが、味わいはより文芸色が強いかもしれない。

物語は、クリスマスの朝、東京・永田町の雑居ビルの屋上で、老人の死体が発見される場面から始まる。身元は和歌山県太地町に暮らす稲本和夫。捕鯨船の伝説の砲手で、胸に銛が突き刺さった状態で事切れていた。調べると捕鯨再開の陳情のために上京していたことがわかる。遺書もあることから自殺と見られたが、警視庁捜査一課の草刈と先輩の立石は断定できなかった。凶器があまりにも深く胸に入りすぎていたからだ。

捜査が始まってまもなく、元政治家秘書矢野勝美の死体が見つかる。遺体の状況は稲本と酷似していた。テレビ局に稲本名の手紙が届き、矢野を殺し自ら命を絶ったとあり、事件は一件落着に見えたが、それだけでは終らなかった。やがて第三の遺体が発見され、連続殺人の様相を見せるようになる。

草刈と立石は、死者たちの足取りや交遊関係をたどり、和歌山の太地町、青森県の本州最北端の村におもむく。見えてくるのは、捕鯨船の船員仲間や、花柳界の女たち、捜査妨害をする所轄の刑事、そして大物政治家などが繋がる深い人間関係だった。草刈は、自らの苦い過去を思い出しながら、粘り強い捜査を続けていく。

前作『星月夜』では、岩手出身の若い女性と島根県の老人の元鍛冶職人にいったい何があったのかを探っていたが、今回は和歌山と青森のつながりであり、事件の中心にあるのは赤坂の花街である。「そこには草刈の知らない昭和の日本の夜の世界があった」という言葉が出てくるが、浅草や赤坂のディープな裏側があかされていく。「料亭、芸者置屋、待合で三業と呼ばれる貸席業」もことこまかに言及されて、事件の背景を知ることになる。「高度経済成長から下り坂の時期の日本を書いたものに魅力的な小説が多い」と作者はあるインタビューで語っている。松本清張もそういう変化が起きた時代の書き手で、『日本の黒い霧』のような「昭和という時代の“光と影”を描くという仕事があった。私も、華やかな時代の“表と裏”」を残しておきたいと思った、そこで「東京で失われつつある“花街”」をテーマに据えたと語っている(引用は「オール讀物」二〇一八年九月号所収「『星月夜』から六年ぶりの推理小説」。以下同じ)。インタビューではもうひとつのテーマ(高度経済成長期を彩った社会的現象)にも触れているのだが、本書の興趣に関わるのでここではあえてふれないでおく。

冒頭にも書いたように、本書の味わいは一般的なミステリとはやや異なる。作者は先のインタビューで、次のようにも語っている。「松本清張の『砂の器』、水上勉の『飢餓海峡』、大岡昇平の『事件』といった、推理小説という枠組だけでは語れない作品」が沢山ある、「現代の一般小説を書く作家だからこそ、書ける推理小説というのも、また、どこかあるんじゃないか」というのだが、まさに本書は「現代の一般小説を書く作家だからこそ、書ける推理小説」といえるだろう。それを文芸ミステリというと作者は嫌がるだろうが、要は焦点をあてるべきポイントが違うということである。前作の主人公で今回は脇役にまわる畑江が、「殺人事件というものについてまわる“闇”がいつもよりひろがってしまっている」といって次のように語る。「人間が人間を殺(あや)めるという行為には原始的な、本能的なものがある。慈愛とか、理性とか、道徳的なものとは対極にあるところで人間は平然と殺人を犯す。それでもそこに人間は見えてくる。どんな事件にでも人間の業(ごう)が必ず顔を出す。無慈悲、無節操に見える事件でも、そこに犯人の表情はあらわれる」と。主人公の刑事たちは、表面的な動機や犯人追及ではなく、犯罪へとかりたてる人間の本質的なものを凝視しているのである。