1949年7月5日。占領下の東京で、国鉄総裁・下山定則が失踪した。通勤途中に百貨店に寄り、帰ってこなかった。発見されるのは真夜中。総裁は豪雨の鉄路上、列車に轢断された遺体となっていた。誘拐殺人か、失踪ののちの自殺か。大量解雇に反発した左翼による犯行か。あるいはGHQの陰謀か。それともソ連か。警察も法医学者もマスコミも自殺説と他殺説で割れ、真相は歴史の闇に消える――

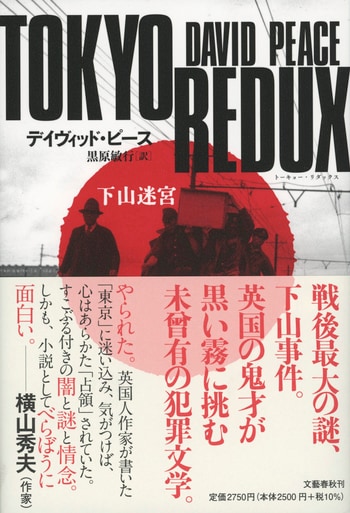

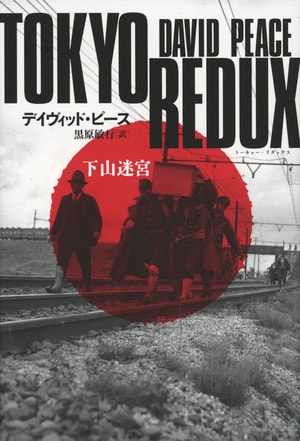

戦後最大の怪事件「下山事件」。何人もの作家やジャーナリストにとり憑いてきた巨大な謎に挑んだのは、イギリスの作家デイヴィッド・ピース。膨大な文献を渉猟し、事件現場を歩き、GHQの資料を読み込んで、『TOKYO REDUX 下山迷宮』として結実するまで、構想から14年の歳月を要した。

作家・横山秀夫氏は言う、「やられた。英国人作家が書いた『東京』に迷い込み、気がつけば、心はあらかた『占領』されていた。すこぶる付きの闇と謎と情念。しかも、小説としてべらぼうに面白い」。

純文学誌GRANTAが「イギリス文学の旗手」のひとりに選び、イギリスでもっとも伝統ある文学賞ジェイムズ・テイト・ブラック記念賞を受賞したピースは、芥川龍之介や永井荷風、松本清張や江戸川乱歩なども愛し、日本文学に造詣が深い。その文学的記憶を総動員して生み出されたのが『TOKYO REDUX』。それは巨大な謎に切り込むミステリであり、策謀の恐怖の脈打つ暗黒小説であり、熱狂と幻想の交錯する現代文学である。ノワールとスパイ・スリラー、警察小説と幻想小説、社会派推理小説と探偵小説が混然として沸騰する。

1994年に東京に移住。新小岩のアパートに住みながら捨てられていたワープロで書き始めた『1974 ジョーカー』でデビューし、世界的な犯罪小説作家となる。2007年、占領下の東京を実在の犯罪を通じて描く〈東京三部作〉を始動。連続婦女暴行殺人事件「小平事件」を扱う『TOKYO YEAR ZERO』で「このミステリーがすごい!」第3位、ドイツ・ミステリ大賞を受賞。「帝銀事件」を前衛的な手法で描いた『占領都市』で「このミステリーがすごい!」第2位。そして2021年、『TOKYO REDUX 下山迷宮』。

1949年から1989年まで。戦争の傷跡の残る東京がオリンピックを経て復興し、昭和天皇が崩御するまでの40年――。壮大なスケールで描かれるこの未曾有の犯罪文学は、いかにして、どこから生まれたのか。企画始動から完結までの15年間を伴走した担当編集者によるロングインタビューをお送りする。

――ついに刊行です。長かったですね。

デイヴィッド・ピース(以下DP) 当初は2011年に出ているはずだったので、予定より10年遅れですね(笑)。ずいぶんお待たせしてしまいました。

――やはり下山事件は手ごわい相手でしたか?

DP それもありますが、これを書くために故郷のヨークシャーに移って、そこに2年間、住んでいたせいもありますね。わたしが『1974 ジョーカー』にはじまる〈ヨークシャー四部作〉を書いたのは東京ででした。その逆を試そうと思ったんです。故郷のヨークシャーを東京で書いたときのように、東京を別の目で見ることができるんじゃないかと。ただ、これはうまく行かなかった。で、最終的に日本に戻るわけですが、するとイギリスの出版社の求めで『RED OR DEAD』を書くことになってしまって。

――サッカー界をノワール的な流儀で描いた『THE DAMNED UTD』の姉妹編のような長編ですね。どちらも日本では未訳ですが、『THE DAMNED UTD』はブライアン・クラフ、『RED OR DEAD』はビル・シャンクリーという実在の監督を主人公にした作品で、いずれもイギリスでは大きな話題になりました。

DP そのかたわら下山事件についてのリサーチは続けていて、2012年に『RED OR DEAD』を書き上げ、『TOKYO REDUX』にふたたびとりかかったんです。結果的に、『RED OR DEAD』で培ったものを活かすこともできました。

■アメリカの捜査官が事件を追う

――『TOKYO REDUX』はテキサスで他殺とも自殺ともとれる遺体が発見されるプロローグではじまります。死んだ男は「ジャック・ステットソン」という名前になっていますが、これはGHQで通称「キャノン機関」という秘密工作班を率いていたとされるジャック・キャノンがモデルですね。

DP はい。キャノンは現実にもこのような不可解な死を遂げています。

――そして本編に入ると、GHQの捜査官ハリー・スウィーニーが、最初の主人公として登場します。1949年7月5日の朝、スウィーニーのもとに「もう遅い」という怪電話がかかり、直後に下山総裁失踪の報が届く。彼はGHQ上層部のウィロビー少将らの命で、この事件の捜査を担当することになります。これまでの「小平事件」「帝銀事件」では、捜査の主体は日本の刑事たちでしたから、主人公がアメリカ人なのは意外でした。

DP 下山事件について書かれた本はノンフィクションも小説もすでに山ほどあります。けれど、外国人の視点からあの事件を描いたものはありません。これなら、下山事件をこれまでにないかたちで書けると思ったんです。この事件にはアメリカも積極的に関心を持っていたので、事件前後の1日ごとの動きをGHQの記録から拾うこともできました。

――横山秀夫さんも推薦文でおっしゃっていますが、その試みは成功したと思います。第一部は、まずもって過去に見たことのない「下山事件小説」であり、警察小説としても面白い。

DP さっき『RED OR DEAD』で得たものを『TOKYO REDUX』に活かしたと言いましたが、どちらもダシール・ハメットの小説に大きな影響を受けていて、とくにハリー・スウィーニーのパートがそうなんです。

――ハメットは内面を書かずに客観を貫いたハードボイルド文体の始祖でした。そういうクールな文体で捜査が描かれてゆく。スウィーニーは警視庁の刑事に会って捜査の進捗も聞き出す。ゆえに第一部は下山事件についての完璧な要約になっています。下山事件とはどういうもので、どういう状況で捜査が行われていたかといった全体像が理解できる。

DP 下山事件はあまりにも巨大で複雑なので、スウィーニーが水先案内人になって事件を読者に見せるのは──とくに海外の読者にとって──重要でした。もちろん、日本の若い世代にとってもそうですよね。そういう意味で、彼は「便利」な語り手でもありました。

――スウィーニーは下山事件の背景にある国際的な謀略のからみあいに行き着き、そこで物語は第二部に入ります。

DP 最初のヴァージョンでは、スウィーニーのパートがもっともっと長かったんです。それを2016年まで書いていました。スウィーニーの語りをメインに、そこにいろいろな人物のパートがはさまってゆく形式で、下山総裁自身の語りもありました。これにけっこう時間がかかって、例を挙げるとコリアン系のキャラクターの箇所の取材には1年かかっています。で、最終的にそれらはすべて使わないことにしたんですが。

-

『圧勝の創業経営』

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。

応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。