辞書を眺めていたら、馴染み深い言葉の、馴染みのない使用法に出くわして驚いた。一般的に「探偵」という言葉は、依頼を受けて対象者の秘密や事件などを調査する人、探偵業法に則って業務を行う職業従事者を指すものと捉えられているだろう。しかし、その一語は「探偵する」という動詞で使われることもあるのだ。その時、「探偵」は探偵業法のくびきから離れ、あらゆる職種やシチュエーションと結び付くことができるようになる。

そもそも、今や「探偵小説」=「探偵が謎を解く小説」は分が悪い。リアルな探偵は浮気調査か逃げ出したペット探しが仕事の九割でしょう? そんな「常識」が情報化社会によって浸透し、フィクションの中から探偵の出番がぐっと減り、替わりに刑事が主役の座に着くことが増えていった。その結果が、二一世紀突入以後の警察小説ブームだ。

二〇〇二年四月刊の『アイルランドの薔薇』で本格デビューを果たした石持浅海は、探偵でもなければ刑事でもない、「探偵する」者が主人公となるミステリを書き継いできた。

石持作品と言えば、閉鎖状況(ミステリの定番「クローズド・サークル」)の設定作りの妙で知られているが、その状況下に刑事や探偵が紛れ込んでいる……というミステリならではの様式美が採用されることはない。目の前で事件が起こる、もしくは過去の事件が語られる際に、その場に構築された人間関係の中から特定の誰かが「探偵する」役に浮上してくるのだ。ミステリの様式美を一部なぞりながらも、それは結局のところ他者が作ったものだからとある段階で必ず潔くキックして、自らの様式を構築する。何を読んでも、石持作品に鮮烈な印象を抱く理由はその辺りにある。

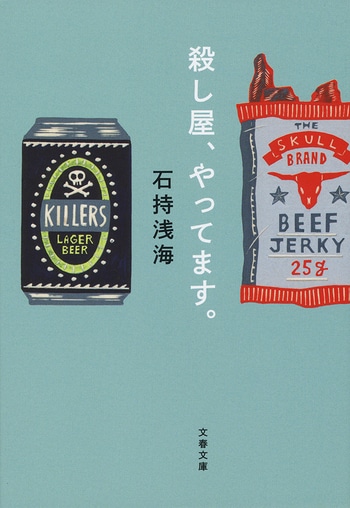

二〇一九年一〇月に単行本刊行されこのたび文庫化された本書『殺し屋、続けてます。』は、『殺し屋、やってます。』(二〇一七年一月刊)に続く、「殺し屋探偵」(版元ホームページの紹介文の表記より)のシリーズ第二巻にあたる。本シリーズは、古今東西のミステリ作家たちが著してきた「殺し屋小説」の最新形にして変異種だ。例えば、フレデリック・フォーサイスの『ジャッカルの日』やローレンス・ブロックの「殺し屋ケラー」シリーズ、都筑道夫の『なめくじに聞いてみろ』や伊坂幸太郎の殺し屋三部作(『グラスホッパー』『マリアビートル』『AX』)――とは、まるで雰囲気が異なる。本シリーズにおける殺し屋は、「殺す」者であると同時に「探偵する」者でもある。

前巻第一話の段階で手際良く、素早くセットアップされた基本設定を記しておこう。「僕」こと富澤允は、中小企業相手のコンサルティング会社を個人経営している。ただしそれは表向きの仕事であり、収入面から見ても副業だ。本業は、殺し屋だった。

仕事の手順としては、まずは仲介役の一人である塚原俊介から標的の資料と顔写真を手渡され、三日以内に依頼を引き受けるかどうかの決定をくだす。「僕」はその三日間で、標的が実在する人物であり、なおかつ写真の人物であるかどうかを確認し、依頼内容に間違いがなければ引き受ける。依頼人からの前金の振り込みを確認後、二週間以内に殺人を実行する約束だ。完了すれば、残金が振り込まれる。価格は一件につき、六五〇万円。殺害方法の指定などの「オプション」を付ける場合は、追加料金が発生する。依頼の仲介役を務める二名には、五〇万円ずつ支払う取り決めとなっている。