身体能力や胆力に自信がある「僕」にとって、仕事でミスを犯さないためにもっとも重要な作業は、目撃者が出ないよう標的が一人きりになる時間帯を特定し、その際の周辺状況を念入りにチェックしたうえで最適な殺害手段を見出すことだ。そのためには、標的を数日かけて監視し、生活パターンを把握する必要がある。その行動は、別の言葉で言い換えることができる。「探偵する」。彼自身、こんなふうに認識している。〈殺し屋をやっている以上、興信所の探偵程度の調査力はある〉。

殺し屋関連のノンフィクションを読めばたちまち明らかとなるように、ビジネスとしての殺しは「調査」と「実行」の両面が揃って初めて成立する。犯罪組織に所属しフルタイムで働く殺し屋の場合、「調査」は自分以外の人間に任せて「実行」のみを手がけるようだが、フリーランスならばどちらも自分の仕事となる。つまりフリーランスの殺し屋は、「探偵する」という動詞がこれ以上ないほどに似合う存在なのだ。探偵でもなければ刑事でもない、「探偵する」者を描き続けてきた作者ならではの着眼点と言える。

そのうえで、著者は殺し屋という「人を殺す」職業従事者の物語に、ミステリのサブジャンルである「日常の謎」――「人が死なない」ミステリ(謎)――を接合させた。「僕」は標的を監視する過程で、当該人物の不可解な行動を目撃することになってしまうのだ。例えば第一話の場合は、標的の女性が、真夜中の公園で水筒の中身を毎日捨てていた。なぜそんなことをしているのか? 実行に支障をきたしかねないケースではないならば、不可解な謎にかまっている暇はない。とはいえ、気にはなる。殺しを無事やり遂げたところで、「僕」は連絡係の塚原と祝杯をあげながら、謎を解くための想像力を解放する。そこに現れた真相は、標的が「殺される原因」であり、「殺害依頼の理由」でもあった。

……と、前巻第一話の説明を長々と記したことには、ワケがある。実のところ、発明的にして魅力的な「殺し屋探偵」の様式は、第一話の時点でほぼ完璧に固まっているのだ。あとは美しくできあがった様式に手を加えず、標的の周りに現れる「日常の謎」=標的が「殺される原因」の中身を入れ替えていくことで、連作シリーズとして末長く続けていくこともできただろう。しかし、著者は前巻第三話の冒頭で、早々と手を動かした。「殺し屋探偵」様式の一要素をなす依頼人にフォーカスを当て、前二話と全く異なる謎と物語をこしらえたのだ。

その一手は通常、もしかしたら連作短編の最終話あたりで繰り出されるものだったかもしれない。なぜなら様式に一度手をつけてしまったならば、読者からもっともっとという期待と要求が巻き起こるのは目に見えているからだ。それを知りながらも著者は、第三話で勝負手を放った。その後、何が起こったか。依頼人の次は、標的、その次は殺しのオプション……というかたちで、「殺し屋探偵」様式をなす構成要素の一つ一つにアタックし、真新しい物語を次々に生み出していったのだ。かくしてできあがった全七編は、贅沢の極み。想像力の見本市とも言える圧巻の出来栄えだった。

だからこそ、シリーズ第二巻にあたる本書『殺し屋、続けてます。』には期待もあり逆の感情もあった。「殺し屋探偵」様式をなす構成要素は、前巻で既に掘り尽くしているのではないか? そんな不安は、杞憂だった。

第一話は、お久しぶりの読者や初めましての読者が入り込みやすいよう、前巻で確立した「殺し屋探偵」様式をあえて丁寧になぞっている。しかし今回は第二話の時点で、様式を壊しにかかる。主人公が、「依頼を断る」という判断をくだすのだ。いや、それだけならば、前巻にも登場したパターンだ。この話では、同じ依頼人から再度依頼が舞い込んでくる。連絡係の塚原は言う、「はじめてのパターンだな。断っても食い下がってきたのは」。それは何故なのか? そこに謎が生まれ、新しいドラマが生まれる。

これまでの「殺し屋探偵」様式をぶち壊す決定的な一撃が繰り出されるのは、第三話だ。この一話には、「はじめてのパターン」が複数詰め込まれている。まず、主人公の恋人である雪奈が語り手に選ばれている。また、標的が「殺される原因」=「殺害依頼の理由」が、最後まで明かされない(議論されない)のも初めてだ。しかし何より、そうか、そのアイデアがあったのか、と盲点を突かれる展開が結末部で花開くのだ。これ以上はネタバレにすぎるが……その花の種は、前巻の第五話および第六話の時点で既に蒔かれていたということは、指摘しておきたい。

第三話の結末部の一撃は、それまでの様式から「ニューノーマル」へと移行する革命的インパクトを放つ。その後の数話では、前巻では絶対に表現することができなかった種類の謎とサスペンス、アクションやドラマが目白押しだ。二巻合計一四話を読み切ったという方は、体感では五巻分ほどの物語の起伏を味わったのではないだろうか? 違う。著者はたった二巻で、それをやってのけたのだ。この体感こそが、著者の他のシリーズでは味わえない、「殺し屋探偵」シリーズの最大の魅力である。

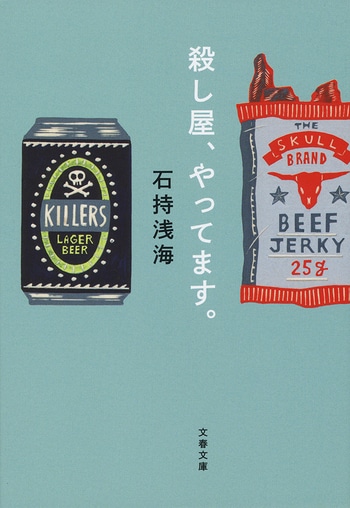

きっといつか書かれるであろう第三巻は、どんなものになるのだろう? 二冊でここまで想像力を見せつけられたならば、もはや不安はない。『殺し屋、やってます。』『殺し屋、続けてます。』と来て、果たして次はどんなタイトルになるのか……などと想像しながら、続刊を楽しみに待ちたい。