取材者にとって、インタビューとは真剣勝負の場にほかならない。

限られた時間の中で、相手の、普段は外に出ることのない心の声を引き出そうというのだから、それは至難の業である。しかも本書におけるインタビューの相手は、前人未到の世界へと羽ばたく孤高の若武者だ。野球をどこまでもうまくなりたいというのが彼の唯一の願いであり、その視線は未来へしか向いていない。礼儀正しい人物ではあるが、じっくり取材を受けるよりも、野球に没頭していたい男でもある。

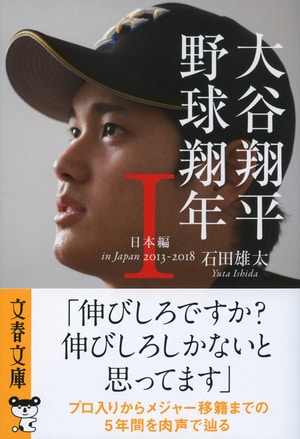

だがそんな彼、つまり大谷翔平だからこそ、その貴重な歩みは着実に記録されなければならない。進化し続ける大谷をいったん立ち止まらせ、その胸中から言葉を紡ぎ出し、世の中に知らしめる仕事を、誰かが継続的に成し遂げなければならないのだ。

本書の著者である石田雄太はその役割を担った人だ。

時代の先駆者の歩みを記録するという魅力的な仕事に手を上げるジャーナリストは少なくない。しかし、大谷本人が信頼を寄せ、これだけの回数のインタビューに応じてきた取材者は、石田を措いてほかにいない。

本書は、大谷が岩手の花巻東高校を卒業後、北海道日本ハムファイターズに入団し、海を渡るまでをカバーしたインタビューの集大成である。年齢不相応の自己分析力を持った大谷青年を前に、心からのリスペクトと、清明な好奇心をもって石田は向き合ってきたのだろう。

ふたりの独特の間合いがわかる場面が随所にある。

例えば、日本ハム入団1年目となった2013年シーズンを振り返るオフのインタビュー。大谷はこのとき19歳だ。来たる2014年は中6日のローテーションで先発登板するという球団の構想を引き出した石田は、どのくらいの数字をクリアしなければならないかと大谷に問うた。

「中6日で1年間投げたら、26、27試合ですかね。(中略)全部勝ちにいきますけど、2ケタは勝ちたいなと……」と大谷。石田が「26試合投げて10勝だと、勝ち越せないかも」と突っ込みを入れると、「あっ、そうか。そうですね(笑)」と大谷もすっかりほどけてしまったようだ。すかさず石田は2年目のバッティングに話を向けた。大谷は「ここぞという場面で『コイツなら打ってくれる』と思わせるのは、2割バッターより3割バッターですよね」と述べた。

この時点で、投手として10勝、打者として3割という大谷のプロ2年目の目標が明確になった。インタビュアーとしては上出来というところだろう。

しかし、石田の質問の矢はここにとどまらない。

――最後にひとつ、今の二刀流は、いずれどちらかに絞るまでの過程なんでしょうか。

「いつか、どちらかに絞ろうと思っていたら、知らない間に『どっちがいいのかな』というところに目が行ってしまって、僕自身の中で選ぶという発想になってしまうと思うんです。だからそういうふうには考えていません。とことんまで『どっちも伸ばそう』と考えるようにしています」

石田は、機会あるごとに、大谷の究極の個性である二刀流の将来像を探ることを怠らない。インタビュアーとして、野球選手・大谷の最後まで添い遂げる覚悟をしているからだろう。石田の重ねての質問によって、終始一貫した大谷の真理がおのずと浮かび上がってくる。二刀流とは大谷にとって挑むべき「試練」ではなく、歯ごたえのある「自然」なのだ、という真理である。

それにしても、鋭敏な感性を持つ大谷が、石田に対し率直に、繰り返しインタビューに応じるのはなぜだろう。

それが知りたくて、私は2021年の暮れ、石田本人に「取材」を申し出た。大学を出てからしばらくNHKでスポーツ番組のディレクターを務めていた石田は、同局の少しだけ先輩にあたる私の申し出を快く引き受けてくれた。

その席で、石田は自分の取材手帳を見せてくれた。古めかしいが使い勝手のいい、手のひらサイズの手帳である。開かれたページには几帳面な文字がびっしりと書き込まれていた。そこで目に留まったのが、2021年8月29日に設定された大谷へのインタビューの、いわば事前の「設計図」だった。

メジャーリーグ4年目のシーズンを戦っていた大谷は、このとき大輪の花を咲かせていた。投打ともにどこまで成績を伸ばすのか、ファンの期待がかつてないほど大きく膨らんでいたこの時期、石田が引き出そうとしたのはその活躍の秘訣だったに違いない。

インタビューの「設計図」は、「バッター大谷の作り方と完成度」、「ピッチャー大谷の作り方と完成度」など大きく6つの項目に区分され、それぞれに具体的な質問内容が記されていた。大谷がこう答えたら今度はこう切り返そう。そんなふうにして想像の翼を広げながら、インタビューの展開を緻密に思い描いていく。そのためには必要なデータや印象的なシーンはきちんと頭の中に整理されていなければならない。取材者にとってはとても大事で、きりのない準備作業である。毎回これだけ準備をして来られれば、なるほど大谷もインタビューを受けざるを得ないだろうなと納得する。