テキストは、提出すれば必ず選ばれるものではない。落とされることもある。しかし、私の作品は幸運にも、当日講評してもらえる数本のなかに選ばれた。

当日、講座は満員で、受講生たちは大作家を前にみんな緊張しつつも心を弾ませていた。おふたりの一言一句聞き逃すまいと、みんなが耳を澄まし話に聞き入っていた。

そして、私のテキストの番になったのだが、そのときの自分がどんな様子だったか、いまはもう覚えていない。緊張と怖さで頭が真っ白になっていたのだろう。

「こんなの小説になっていない」とか「数行でもう読めなかった」などと言われるのではないかと怯えていたが、講評は自分が思っていたよりひどいものではなかった。

おふたりは熱心に細やかに作品に対する意見をたくさんくださった。そのなかで、いまでも忘れられない言葉がふたつある。

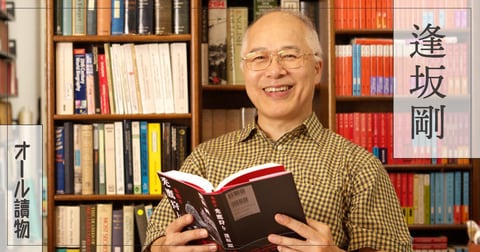

ひとつは逢坂氏の、視点に関するご指摘だ。

講座で逢坂氏は私の作品のなかにある、視点のブレに気づかれた。その箇所は、同行していた編集者やほかの人たちは見逃していたほどわずかなもので、逢坂氏だけが見つけられた。

私も言われてすぐにはわからなかったが、改めてご説明していただくと、たしかに視点人物からはそうは見えない描写だった。そのとき私は「プロの作家はここまで視点に気をつかっているのか」ととても驚いた。そして、視点がいかに大切かを学び、デビューしてからもずっと視点がブレないよう意識している。

もうひとつは志水氏の「この人はがんばればいいところまでいけるんじゃない?」とのお言葉だ。その言葉に逢坂氏も「そうだね」と同意してくださった。

私は良くも悪くも素直で、言葉を額面通りに捉える。おふたりの世辞を真に受けて「そうか、がんばればいいところまでいけるのか!」と投稿作品を書きはじめた。

結果、このはじめて書いた作品がデビュー作となるのだが、いまになれば、あのときの両氏の言葉は、大いなるリップサービスだったとわかる。「指摘してばっかりだとかわいそうだから、ちょっとはいい気分にさせてあげようかな」という優しさだったのだ。

それを証拠に、デビューした後、とあるパーティでおふたりにお会いしたとき「その節はありがとうございました。あのときいただいた言葉でデビューに至りました」と伝えると、おふたりとも「え? なんの話?」といった感じで覚えていらっしゃらなかったのだ。そのときの気恥ずかしさといったら。

どうしていいかわからず、しどろもどろになりながら事の経緯を説明すると、おふたりは思い出してくださったらしく「ああ、あのときの。なにを言ったかは覚えてないけれど、嘘は言わないから本当にそう思ったんだよ」と言ってくださった。

あの言葉の真意はどうなのかいまだに定かではないが、結果、私はいまこうして作家として活動している。おふたりの言葉がデビューを目指したきっかけであることに間違いはない。この場を借りて心から御礼申し上げたい。

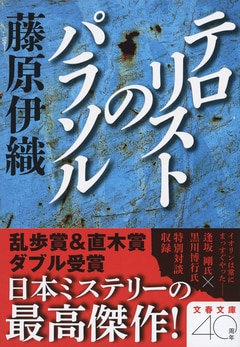

さて、脱線した話を戻すが、本書の面白さは登場人物の魅力だけではない。二転、三転するストーリーも読みごたえがあり、最後の最後まで気を抜けない。いったいなにがあるのか。それはぜひ、その目でお確かめいただきたい。誰もが度肝を抜かれるはずだ。

この禿鷹シリーズ、二〇二二年春の時点で五作品が刊行されている。どの作品もハゲタカの傍若無人ぶりは健在で、読み手をハラハラワクワクさせてくれる。

いつの時代も、人は面白い物語を求めている。かっこいいヒーロー(ハゲタカは悪漢ともいえるが)を待っている。

コロナや様々なコンプライアンスで、少々、窮屈を覚えるいまの時代だからこそ「俺は俺のやり方で行く」という生き方を貫き通すハゲタカが輝いて見える。読み終えた後、心がスカッとすることをお約束する。