骨太の警察小説、クライムノベルを数多く手掛けてきた永瀬隼介氏の新作は〈終戦直後の東京〉が舞台。2013年に日本推理作家協会賞候補作となった『帝の毒薬』で帝銀事件の真相に迫った永瀬氏が、ふたたび戦後史の闇をエンタテインメント作品として描いた。

物語は、2人の男を中心に進んでいく。終戦後、高等小学校卒ながら頭角を現し“今太閤”と呼ばれる政治家・千石宗平と、彼を秘書として支える元警視庁刑事・神野晋作。国家権力の頂点を極めようとしていた2人は、歴史から葬り去られた“ある過去”を共有していた。それは1947年夏、占領軍に骨抜きにされた焦土で、日本を引っ繰り返す狙撃計画を準備していたこと――。

構想6年、〈戦後史×サスペンス〉の書き下ろし大作となった『属国の銃弾』について、永瀬氏に聞いた。

■戦後の「3大スター」を描きたかった

――今回、終戦直後の東京を舞台にした小説を書いたのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

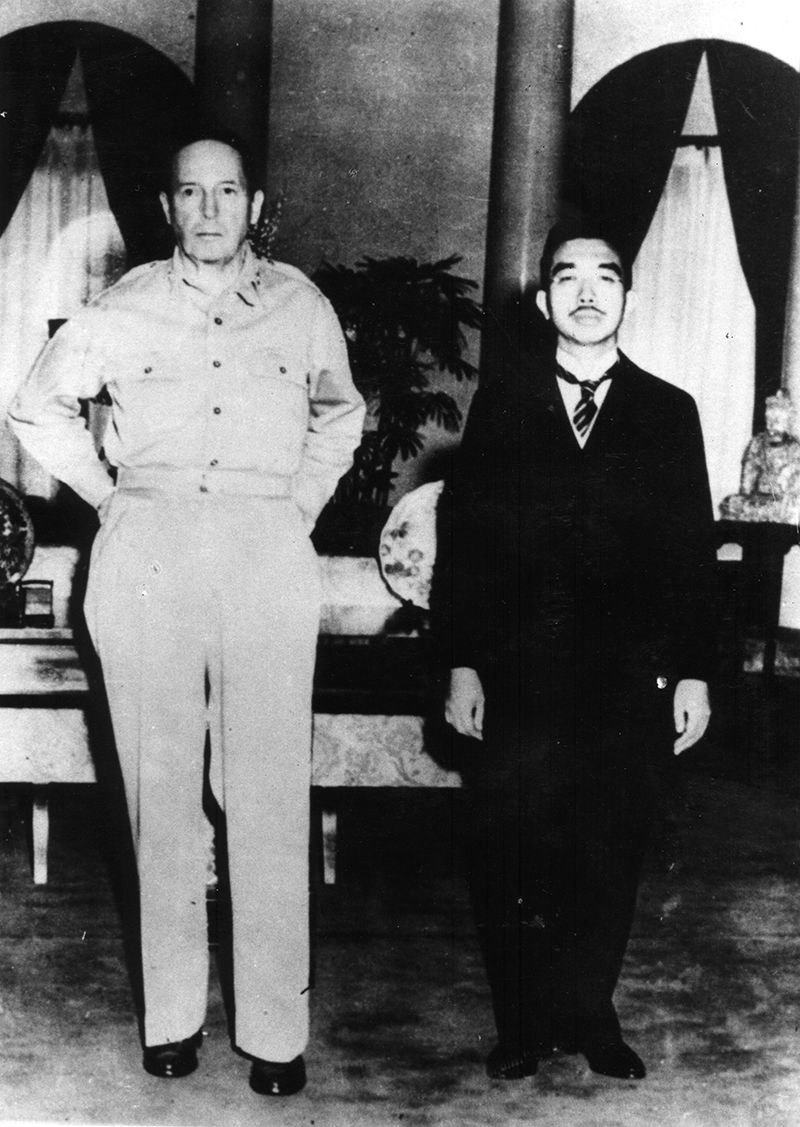

2012年に刊行した『帝の毒薬』(文庫化で『彷徨う刑事 凍結都市TOKYO』と改題)で戦中戦後を描いたときに資料を読んでいて、昭和天皇とマッカーサー、それに田中角栄の3人が「戦後の3大スーパースターだな」と確信したことからですね。その3人を主要人物にして、終戦直後から高度成長期の日本、激動の昭和を描いたら面白いのでは、と思いました。

日本人は、この3人の評価をどんどん変えていく。たとえばマッカーサーは、戦時中は不倶戴天の敵だったのに、戦後になって連合国軍最高司令官として日本に上陸すると大歓迎される。昭和天皇、田中角栄も、戦後さまざまな評価をされてきた。そんな3人と日本人の関係が非常に興味深かったのです。

実際、この3人に日本人はさまざまな感情を持っていたのだと思います。キューバの英雄・ゲバラが、キューバ革命から間もない1959年、広島の原爆記念館を訪問したときに「きみたち日本人はアメリカにこれほど残虐な目に遭わされて、腹が立たないのか」と語ったように、アメリカやマッカーサーに恨みを持ち、気宇壮大な野望を抱いた日本人もいたのでは、と。日本人の秘めたる感情を爆発させたような、パワフルな大活劇を描きたかったですね。

――物語の軸になるのが、千石や神野が企てた“皇居前広場の狙撃計画”です。

小説家としてデビューする前、劇画「ゴルゴ13」の原作脚本を書いていた時代がありまして。その頃、よく編集担当者と「やっぱり『ジャッカルの日』がスナイプ物の最高峰ですよね」と話していました。イギリスの作家フォーサイスがシャルル・ド・ゴール仏大統領暗殺未遂事件を書いた大傑作です。あの作品にインスパイアされた部分も多分にありました。

みなが知る正史の裏で、もしかすると、時代を大きく変えかねない計画があったかもしれない。歴史上もっとも衝撃的だった暗殺事件は、ケネディ米大統領狙撃事件だと思いますが、それを超えるような超弩級の事件を書きたかった。そこに、戦時中に苛烈な体験をした男たちの想いを重ねました。

■昭和史のオールスターが登場

――主人公の一人は、田中角栄を彷彿とさせる叩き上げ政治家・千石です。

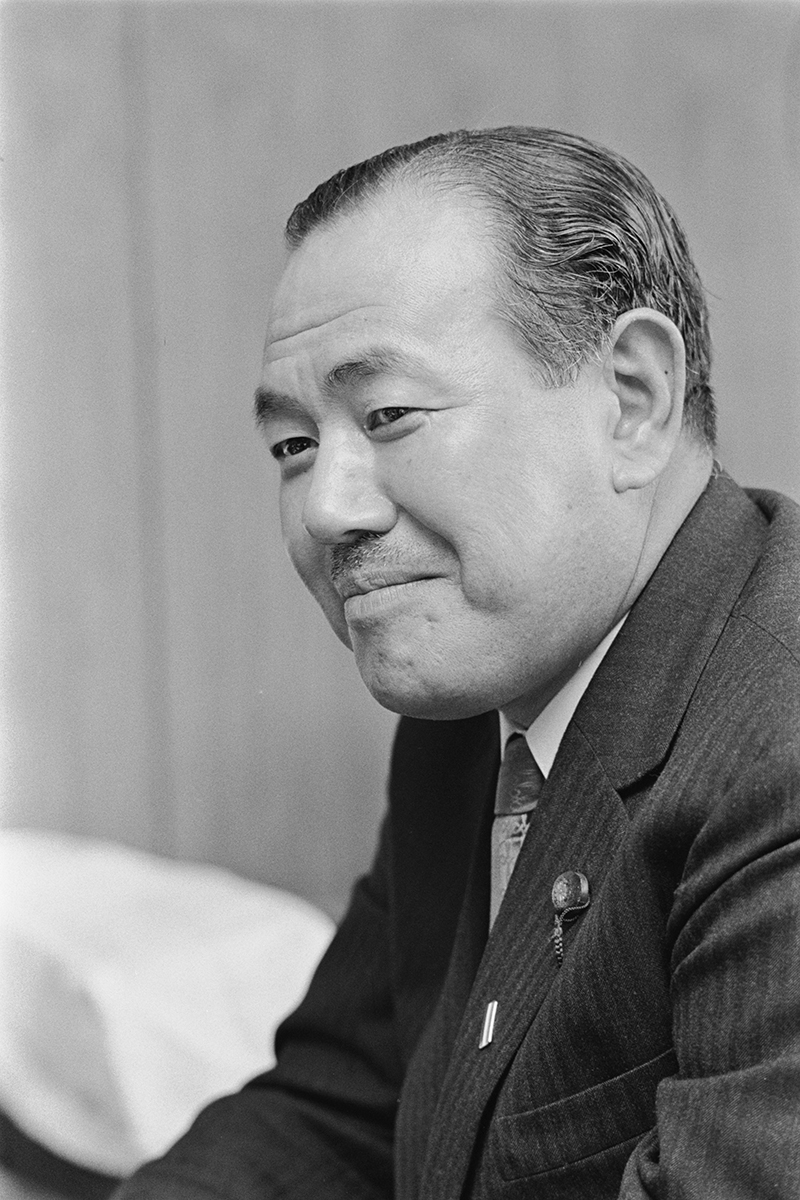

書いていて一番面白かったのは千石ですね。戦中、ガダルカナル島の飢餓地獄を生き抜いた千石は、角栄よりずっとしたたかで非情という違いはありますが、スケールの大きさは共通しています。既存の価値をぶっ壊して進んでいくパワーと破壊力。とにかく力ずくで、目標を定めたら突進していく。

角栄は調べれば調べるほど、奇跡のような男です。異色の経歴をみても「戦後」という時代背景がなければ、生まれなかった存在です。徒手空拳、学歴も人脈も財産も、何もないところから、54歳で国の頂点に上り詰めた希代の傑物。栄華を極め、今太閤、と謳われた角栄がどれだけ神経をすり減らし、身体を酷使していたのか。想像するだけで胸に迫るものがあります。

――田中角栄も、時代によって評価の変わっていた政治家でした。

角栄は、私が高校1年の時にロッキード事件で逮捕されましたから、私たちの世代には「金権政治家」「成り上がりの悪徳政治家」というイメージが強かったですね。でも近年、再評価されているように、彼の没後、取材していると、「角栄って、こんな凄い男だったのか」と驚くことも多かった。

20代の頃は、目白の角栄邸に程近い神楽坂に住んでいたので、目白御殿へ続く道は起伏に富んだ格好のジョギングコースでした。前を通る度に、立ち止まってジロジロ見ていたので、警備している警察官に「何をしているんですか」と、よく誰何されたものです(笑)。とにかく大きくて立派なお屋敷で、「新潟の寒村から裸一貫で出てきた少年が、東京のど真ん中にこんな豪邸を建てたのか」と感嘆しきりでした。

事件記者をやっている時分、角栄邸に出入りしていた知人がいまして、彼は正月になると法被を着て、挨拶にきた客を整理する役目をしていたのですが、「いやー、すごいよ。とんでもない数の人が新年の挨拶に押し寄せるけど、角さんは全員を笑顔でさばくんだから。ありゃあ超人だな」と感心していました。

報道カメラマンの角栄評はこうです。「角栄がパーティー会場に現れると、人波が映画『十戒』のように、さあっと真っ二つに割れるんだよ。人を人とも思わぬ傲岸不遜な政治家とか役人が、慌てて路を開けるんだね。あんなオーラのある人物はいないよ。光り輝いていたもの」

また、決定的だったのは、保阪正康さんの著書『田中角栄の昭和』にあった「無意識の社会主義者」「無作為の国体破壊者」という記述です。総理になった角栄は、昭和天皇の前に出てもまったく緊張しないで、べらべら喋っていたというんですね。いったいこの総理は何者なのかと、昭和天皇は戸惑い、驚きの表情に変わっていく。角栄は昭和天皇にとって得体の知れない不気味な人物だったんだろうなと。これらのエピソードも、本作に取り込みました。

――角栄について、「何を考えているか分からない」と恐れていた人たちも多かったわけですね。

ですから小説のキャラクターとして、日本という国家に対する絶望と憎悪、テロリスト紛いの破壊衝動、日本の未来に希望を隠し持つ複雑な男にしたかった。千石が激怒したのは、戦前の体制がGHQによって、そっくり残されたこと。天皇制も官僚制もGHQが統治しやすいように都合良く残されていった。そして、米軍基地がずっと日本各地に残り、日本の司法にもアメリカが手を出す――そんな状況への真っ赤なマグマのごとき怒りを、千石は持ち続けています。

――3人のほかにも、さまざまな昭和史の大物を連想させるキャラクターが登場します。

大物政治家から政商、フィクサーまで、オールスターが登場します。終戦後は辺り一面が焼け野原になり、すべての価値観、固定概念が吹っ飛んだ、いわば治外法権の世ですよね。彼らのやったことはスケールが違う。やっぱり小説を書いていても滅法面白いんですよ。良いことも悪いことも、何でもできるチャンスがいっぱいあった時代でした。

この作品には教科書には書かれていない話が数多く出てきます。大ヒットした映画『三丁目の夕日』とはまったく違う、無数の欲望と絶望、野望に塗れた真っ黒な昭和が書けたのではないかと思います。