流れる水は、いつか濁る。

奥山にて岩走る清流は凜として冷やかであるが、それが集って川となっていくうちには砂を嚙み、汚れを招いて透明さを失い、やがて底の見えない大河となる。

人間の心もまた同じで、初めは結晶のように純粋であっても、中にいつの間にか滓(おり)が溜まり、曇っていくものである。それを成長と呼ぶのだという人もいる。

しかし、純粋なまま、清らかなままで大人になることは本当に不可能なのか。

難しいだろう、とは思う。だが、挑戦しないままで諦めていいものか。

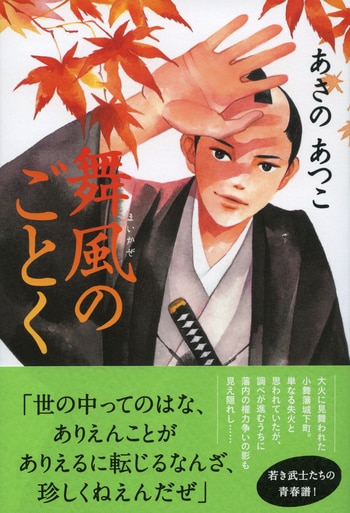

あさのあつこ『飛雲のごとく』は、今まさに大人への扉を開こうとする若者が、自らの存在を賭けて難事に挑もうとする物語である。舞台は江戸時代に設定されているが、描かれる心情、登場人物たちの置かれた立場は現代を生きる読者の心を間違いなく刺す。

児童文学から出発したあさのあつこは、二〇〇六年に発表した『弥勒(みろく)の月』(現・光文社文庫)から時代小説も並行して書き始めた。シリーズがいくつかあり、『飛雲のごとく』を含む、小舞(おまい)藩を舞台にした連作もその一つだ。新里林弥を主人公とする長篇が三作、すべて初出は『オール讀物』で『火群(ほむら)のごとく』(二〇〇九年十月号~二〇一〇年四月号/現・文春文庫)、『飛雲のごとく』(二〇一八年二月号~九月号)、『舞風のごとく』(二〇一九年十一月号~二〇二〇年十二月号/文藝春秋)が発表されている。この他に小舞藩に生きる人々を描いた連作短篇集『もう一枝(いっし)あれかし』(現・文春文庫)がある。収録されているのは同誌二〇一一年三月号から二〇一二年八月号にかけて発表された五作だ。第一長篇とその後に続く短篇が書かれてからシリーズ再開まで五年以上空いていることに注目されたい。『飛雲のごとく』単行本を見ると、奥付表記は二〇一九年八月二十五日に第一刷発行となっている。

長篇第一作の『火群のごとく』は新里林弥という十四歳の少年の成長譚であった。林弥の身辺にはさまざまなことが起きるのだが、彼が自身の姿を見つめて本当の自分を発見するまでの過程が物語の中心線に置かれている。内奥との対話、喩えるならば心の純化が主題であったと言ってもいい。その第一作をベクトルが内に向かう作品だとすれば、第二作の『飛雲のごとく』は対照的で、外から入り込んでこようとするさまざまな不純物を心の中心から眺める物語なのである。入り込んでこようとするものは、間違いなく心を汚す。それを許すか、許さなければならないのか、ということが物語における最大の関心事だ。

前作『火群のごとく』に遡って説明しなくてはならない。舞台となるのは前述の通り、江戸時代に存在したことになっている架空の藩・禄高六万石の小舞だ。林弥の兄・結之丞が不可解な形で暗殺されたことが原因で新里家は減俸などの不幸に見舞われた、という前日譚がまず語られる。まだ十四歳の林弥は道場に通って剣の腕を磨く以外にできることはない。その日常と、小舞藩政を巡る策謀という非日常の出来事とに、不幸な形の接点ができてしまうのである。悲劇が起き、林弥の身にもある危機が迫った。

それを乗り越えて約二年、間もなく十七歳になる林弥が武士の成人儀式である元服を行う場面から『飛雲のごとく』は始まる。前作との違いは、ただ剣術修行に打ち込んでいればよかった少年期を脱し、間もなく社会に出てその一翼を担わなければならない年齢に林弥が達したことである。すでに親友の山坂和次郎は土木工事を監督する普請方の見習として働き始めており、道場にもあまり顔を見せなくなっている。三羽烏の一翼を担っていた上村源吾はすでにこの世になく、もう一人の親友である樫井透馬は江戸に帰って音沙汰がなくなっていた。その透馬が小舞藩に戻ってくることによって再び事態が動きだすのである。

作者は二年という時の経過を丁寧に描き、少しだけ背が伸びた林弥にはどのように世界が見えるかを読者に伝えていく。元服を済ませた林弥は、もはや少年ではいられない。それまで棚上げにしていた物事と向き合わなければいけないということを意味する。大人ならば見なければならないことがある。そして言えなくなることもある。

失い、崩れ、去っていくものばかりだ。

兄も源吾も、屈託なく笑い合った日々も、みな春に降る雪に似て淡々と消えてしまう。

青春の端境期には誰もが味わったことがあるであろう寂しい思いを『飛雲のごとく』は描いていく。個人の感傷であると同時に、それは時代の空気を表す言葉でもある。『火群のごとく』と『飛雲のごとく』の間には二〇一一年三月十一日に起きた東日本大震災という大きな出来事が横たわっている。「屈託なく笑い合った日々」とは、大震災とそれに続いて起きた諸事によって遠くなってしまった心の平穏ではなかったか。

短篇集『もう一枝あれかし』の収録作は、最初の「甚三郎始末記」が大震災の直前、他の四作は発生後に発表されている。ままならぬ運命を生きる登場人物たちを描きながら作者は、時代の趨勢(すうせい)を見極めていたのではないか。『火群のごとく』を書き終えた時点であったかもしれない続篇は、二〇一一年の状況によって書き換えを余儀なくされたはずである。続篇が書かれるまでに時間を要したのは、それが原因ではないかと私は考える。震災の後、世界からは精気が失われ、もはや清明さは望むべくもないという風潮が人々を支配するようになった。心が疲弊した時代に必要な物語として『飛雲のごとく』は書かれたのである。

『飛雲のごとく』の中核をなすのは、林弥と亡き兄・結之丞の妻であった七緒との関係である。十四歳離れたこの女性を、林弥は密かに恋している。いや、その思慕の念は間違いなく七緒にも伝わっている。伝わっているがゆえに口には出せない。

『火群のごとく』の結末において林弥は、七緒には絶対明かせない秘密を知ってしまう。そのことが七緒に対する思いに屈折を生じさせる原因になるのだが、『飛雲のごとく』においてはさらに、一歩進めばすべてが崩壊するという事態を招き寄せることにもなる。このへんの物語運びが絶妙で、鍵を握る人物が意外なところから現れるのも実に巧い。物語の中盤は崩壊の予感しかなくて手に汗を握らせられるのである。だが、ご安心いただきたい。あさのは世界を崩れるままには捨て置かなかった。清らかさ、まっとうさを失わずに前に進み続けるためにはどうすればいいかを、この作者はきちんと描くのである。題名の「飛雲」が表すように、純白を保ちながら蒼穹(そうきゅう)を行くものたちの姿が結末には浮かび上がって見える。

前作『火群のごとく』には物語構造を支える二本の柱が備わっていた。一本は少年剣士を主人公とした成長小説としてのそれで、林弥が真の自分を発見していく過程が独自の太刀筋に開眼する物語とも重なり、剣豪小説の要素も持ち合わせていた点に独自性があった。盟友・樫井透馬とも、最初は剣のライバルとして出会うのである。ミステリーがもう一本の柱だ。天才剣士と謳われた新里結之丞は、なぜ無為に背後から斬り殺されたのか。林弥の周囲を知らないうちに不穏なものにしている陰謀の正体とは何か。そうした謎が物語の牽引役となる。題名にある「火群」は、第一義には小舞藩で盛んな鵜飼に用いられる篝火(かがりび)を指すものなのだが、林弥の前途に広がる闇の中に浮かび上がる、得体の知れない怪火と捉えることもできる。その不穏を林弥の剣が薙(な)ぎ払うのだ。

青春小説であり、少年を主人公に配した剣豪小説でもあるという見事な完成度を『火群のごとく』は持っていた。その続篇である『飛雲のごとく』で作者は、剣の要素を潔く捨てた。戦闘場面はもちろんあるのだが、主ではなく、林弥と透馬、和次郎の精神的な紐帯を描くことに力点は置かれている。力ではなく、信こそが世界を和すのだと言わんばかりに。哀しい出来事も起こる物語なのだが、最後には自然と笑みが浮かんでくるというのが素晴らしい。林弥と七緒の関係についても、偽りのない形で二人の心を描くことに意が尽くされている。それゆえの結末に描かれる青空であり白い雲なのだ。清らかさに背中を押される小説というべきか。本作単独でも間違いなく心に滲みる作品ではあるが、『火群のごとく』に遡って読まれればさらに味わいは増すはずである。

第三作『舞風のごとく』は『飛雲のごとく』からさらに数年後、林弥は二十代になって名を正近と改めている。ページをめくり、彼と再会した瞬間に懐かしさがこみあげるはずだ。涼やかな笑顔が眼前に浮かび、谷間を行く清流の涼やかさが心に蘇ってくる。