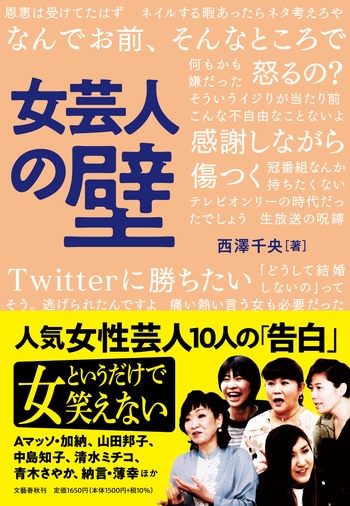

文春オンラインの人気連載が、書き下ろしのコラム5本と特別対談を加え、待望の書籍化!

上沼恵美子、中島知子、青木さやか、Aマッソ・加納愛子……「個人としての感覚」と「テレビが求めるもの」、そして「社会の流れ」。3つの評価軸の中に揉まれながら生きてきた女性芸人たちの葛藤を通じて、日本社会における女性の立ち位置の変遷を追います。

今回は『女芸人の壁』より、書き下ろしコラム「組織を作れない女芸人たち」を公開します。

ウェブ連載「女芸人の今」を山田邦子インタビューから始められたのは、私にとって幸運でしかなかった。関東の女性芸人で唯一「天下を獲った」と言われた女性。「ひょうきん族」という伝説のバラエティ番組で、ビートたけし、明石家さんまら錚々たるメンツと肩を並べていた女性芸人。太田プロの屋台骨を長く支えていた山田は、2019年に古巣を離れフリーランスに。取材時はスポーツ選手のマネジメントを専門にする事務所所属となっていた。

天下を獲った唯一の女性芸人としては、正直少々寂しい現在なのではないかと感じていた。しかしインタビューを経て、腑に落ちる部分もあったのだ。それは女性芸人なんて言葉もなかった80年代に、なぜ山田邦子だけが活躍できたのか、という問いにも繫がる。それは山田邦子一流の“鈍感力"とも言うべきものだった。

師匠もいない、スクールも出てない、劇場の経験もない、自身「ポッと出のミーハー」だったという山田邦子。今のフワちゃんに近い立ち位置かもしれない(フワちゃんはもう少し自覚的だと思うが)。そんな彼女がいきなり百戦錬磨うじゃうじゃの「ひょうきん族」へと放り込まれたのである。当時を振り返って「『あったけし、たけし』みたいな(笑)。基本、勘違い。だからやりづらかったと思いますよ、周りの芸人は。3年ぐらい経ってから鶴太郎さんに『ほんとに憎らしかった』と言われました」と笑う。女性であるハンデと、素人というハンデ。それを山田は無自覚に武器にしていた。容姿いじりに関してもそうだった。家では蝶よ花よと育てられていたのに、テレビで待っていたのは容赦ないブスいじり。「でもね、そこに気づいてからは楽になりました。楽になったというか、独占企業だと思いました。そこまでは自分はかわいいと思ってたから、(中略)ああ違うんだ、だったら顔に何か書いてもいいんだなって」。強い自己肯定感に支えられていたからこその、切り替え。

ハラスメントの概念もあやふやだった時代に、女性芸人が一人。きっと辛い経験をしてきたに違いない、今だから話せる恨みつらみがあるに違いないと思っていた。しかし山田邦子のインタビューは驚くほど飄々としていて「性格的にほんとにおっちょこちょいなのと、鈍感なので。たぶんいじめられてたんだと思いますけど、当時は気づいていませんでした」と明るく笑う。彼女が「語らないこと」の中に、山田邦子だけが活躍できた理由があったのだ。

本当に「気づかなかった」のかどうかは彼女しか知り得ない。しかし当時は「気づかない」ことが大事だったのだ。鈍感力が、山田邦子をずっと山田邦子のままでいさせた。誰かに潰されることなく、自分で潰れることもなく。女性芸人が語ることと同じくらい、語らないことにも重要な意味があること、そしてインタビュアーが“答え"を欲しがった瞬間にこのインタビューは無意味なものになることを、山田は初回にして教えてくれた。

彼女の鈍感力は、山田邦子という芸人をテレビのてっぺんまで押し上げた。芸人のてっぺんの先には何があるのだろう。女性芸人の上がりはどこにあるのか。「ゴールはたけしさんだってないでしょうから。(中略)商売だから、これ職業だから。何をやりたいかというのの前にまず『仕事』なんですよ」。しかし、ビートたけしはたけし軍団を作り、ダウンタウンも周囲をお気に入りの芸人で固める。トップを獲った男性芸人の多くが、その立ち位置を盤石なものにする組織を作っていく。さらに映画を撮る、小説を書くなど、お笑い以外の文化的なジャンルに進出し「ただの芸人」から抜け出そうとする。それは笑いだけで何十年も勝負し続けることの難しさを示しているようにも思う。いつ価値観の革命が起きるか分からない世界では、早めに足場を固めるに限ると男性芸人は経験的に気づいているし、それを可能にする仲間(男性芸人)はたくさんいるのだ。

しかし山田邦子は、組織を作ることができなかった。彼女をトップにまで引き上げたのも鈍感力なら、彼女に足場を固めさせなかったのも鈍感力だ。山田の中で芸人は「商売、仕事」であり、地位を保つための手段ではなかった。組織を作らなかった彼女は、40年近く自分が盛り立ててきた事務所からひっそり姿を消すこととなる。

「ひょうきん族」時代の孤独について、インタビューで最も長い時間を割いて話していた山田邦子。「やっぱり楽屋の私はいつもひとりぼっちだったし。地方に『ひょうきん族』の収録に行くと、男の子たちはワーッと遊びに行っちゃうんですよ。(中略)私はひとりだなぁっていうのは常にありました」。山田邦子と同じように女性MCとして確固たる地位を築いた、元オセロの中島知子のインタビューも「孤独」が滲み出ているものだった。

美人芸人として売り出すという事務所の方針に乗り、勝手が分からないお笑いの世界に飛び込んだ中島。

「『笑う犬』をやらせてもらった時に、私だけ素人……コントやったことなかったんですよ」「素人の延長のような自分が、一気にテレビというすごい変わったシチュエーションに入っていって。女が少なかったから、何でもいいから参加してこいって言われてたんですね」

山田邦子や上沼恵美子に憧れるも、「あんな風にはできない」と劣等感に苛まれる日々。中島はそれを「むなしさ」と表現していた。「名だたる芸がある方と比べたら、話芸を組み立てていくということは、私にはなくて。ただMCをやっていくっていう。だから、やっていく中で、やっぱりちょっとむなしかったですよね」。彼女も山田同様デビューとともに瞬く間に売れ、気づけばMC席にポツンと座っていた。他の芸人にはあるのに、自分にはないと語った「積み重ねたものの自信」。一視聴者として見れば、当意即妙な受け答え、尺の感覚、最後の最後に落とす顔芸……バラエティ番組を仕切る才能に溢れているように中島知子は見えた。彼女に自信を与えてくれなかったものは何なのか。それはやはり、「孤独」だったのではないかと、今あらためて思う。本来であれば一番近くで切磋琢磨したい相方のことを信頼できず、家族問題にも悩まされる、でも仕事はどんどんやってくる。

「ダサい話なんですけど『どこにオチを持って行きたいんでしょうか? ちょっと教えてもらっていいですか?』ってスタッフさんに聞いてやってましたね。分からないことを全部」。「オチをどこに持っていくのか」をスタッフに訊ねるのはある意味すごいことだが、この話を聞いたときに「ああ、本当に一人で戦っていたんだな」と強く感じたのを覚えている。誰でも自分に任された仕事は、失敗したくないと思う。しかし失敗してしまうこともある。一度の失敗で命まで取られることはないだろうと開き直って、また立ち上がれる。しかし、中島は「失敗できないので」ともしばしば口にしていた。失敗したときに開き直って立ち上がれる「自信」が、中島にはなかったのではないか。その自信とは、何があっても助けてくれる、支えてくれる誰か。そして失敗する前に、中島はテレビのMC席から姿を消してしまった。

「ポッと出のミーハーが(山田)」「素人の延長のような自分が(中島)」不動の女性MCとして一時代を築いた、山田邦子と中島知子。80年代と90年代に「点」で置かれた女性芸人は、孤独と無力感の中で、それでも必死にエンターテインメントであろうとした。