12月に映画が公開となる『ラーゲリより愛を込めて』の原作者・辺見じゅんさんは、『収容所(ラーゲリ)からの遺書』『男たちの大和』など、戦争の時代を描いた優れたノンフィクションを数多く発表されました。

しかし、彼女が作家業をスタートさせようとした時、父・源義氏はあまり良い顔はしなかったと言います。その知られざる理由を、辺見さんの弟である、角川春樹氏・歴彦氏の兄弟が明かしてくれました。

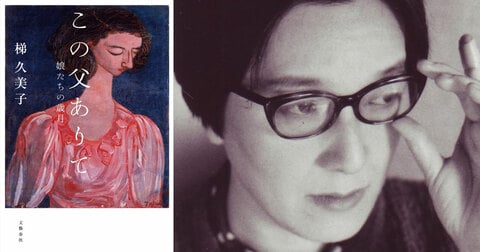

女性の物書きとその父との関係に焦点を当てた、梯久美子さんのノンフィクション『この父ありて 娘たちの歳月』(文藝春秋)より一部抜粋して紹介します。

一

一九七五(昭和五十)年十月二十七日、角川書店の創業者、角川源義(げんよし)が肝臓癌のため亡くなった。五十八歳、壮年の死である。十一月五日に築地本願寺で行われた社葬では、会葬者によって「赤とんぼ」が斉唱された。

〈夕焼けこやけの 赤とんぼ/背負(お)われて見たのは いつの日か〉

源義が酒に酔うと、よく口ずさんでいた歌である。

お父さんは、自分が死んだら赤とんぼの歌で送ってほしいと言っていた――そう言って、この歌を葬儀で歌うことを提案したのは、源義の長女・眞弓(辺見じゅん)だった。

だが、葬儀の場に辺見の姿はなかった。葬儀委員長を務めた松本清張は、源義の次男である角川歴彦(つぐひこ)のところへやってきて、「眞弓さんはどうしたの?」と困惑した顔で訊いた。歴彦は、姉が座るはずだった席の、ぽつんとした空白が忘れられないと話す。

辺見は源義の通夜の日に、幼い娘二人を連れ、わずかな手荷物を持って夫の家を出ていた。その翌日、自宅で行われた密葬にも参列していない。〈父が亡くなり、私もまた死んだと思った〉(「同行二人」)と辺見はのちに書いている。

〈かろうじて父がいることで保たれていたもろもろが毀(こわ)れた。娘として父が生きている間はしてはならぬと思い詰めていたことを私はしてしまった〉(同前)

父とともに死んだ「私」とは、父の望む人生を歩もうとしていた「私」である。

妻として母として平穏に生きる道から外れることを決意した辺見は、このとき三十六歳。同年春に初のノンフィクション『呪われたシルク・ロード』を刊行したばかりだった。この一冊さえ書き上げれば本望と思っていたというが、以後、ひとりで子供たちを育てながら書き続けることになる。そして、『男たちの大和』『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』など、戦争の時代を鮮烈に生きた人たちを描いた作品群を生み出した。

それは、父の望む人生を捨てた娘が、別のかたちで父に近づく道だった。源義の長男である角川春樹は言う。

「生前の父に対して、姉は従順なだけの娘でした。それが戦争の取材をし、文章にする過程で、本当の意味で父と向き合い、父を発見した。あの二人は“死後の親子”だと私は思っています。いわば、後追いの父娘愛なのです」

◆

源義本人にとっても家族にとっても、死は思いがけない迅(はや)さでやってきた。

検査のために病院に行き、そのまま入院となった。翌日、家族は主治医から肝臓癌であることを知らされる。すでに末期で、二か月もつかどうかという診断だった。

その見立て通り、二か月余りの短い闘病で源義は世を去る。本人には最後まで肝炎と偽ったという。

入院した日は八月十五日だった。俳人でもあった源義はこの日のことを〈命綱たのむをかしさ敗戦忌〉と詠んでいる。

源義のベッドの枕許には天井から白い紐がぶら下がっていた。かつて女性が子供を産むときにすがった力綱を思わせるそれを、源義は諧謔味を交えて「命綱」と呼んだのだ。

辺見はこの句について〈敗戦忌と季語をもって来たのも、やはり入院の日がその日であることへの思いが深かったからに違いない〉(「騙(かた)り者の娘」)と書いている。

一九一七(大正六)年生まれの源義は、一九四三(昭和十八)年に二十五歳で召集され、金沢の輜重(しちょう)隊に入隊した。一か月半で召集解除となったが、敗戦の年の四月に再召集され、富山の野戦部隊に入った。國學院大学の学生だったころに結婚しており、このときすでに、眞弓(辺見)、春樹、歴彦という三人の子の父親だった。

復員したのは敗戦の翌月である。そのとき六歳だった辺見は、のちに〈はろけきは麦の穂あかり畦(あぜ)道を敗戦の父の帰りたまへり〉と詠んでいる。

源義は召集前に教師として勤めていた中学校に復職するが、二か月後の十一月に辞職、自宅の応接間を事務所として角川書店を創業した。それから三十年間、出版界の風雲児として戦後を駆け抜けた末の死だった。

あれは亡くなる数日前であったか、父は恐ろしいような顔をして、

「こんなことで死ねるか」

と、うめくように言った。

ああ、父は自分が癌であるのを気づいたのだと、私は思った。こんなことで死ねるかは、父の絶叫である。俺はこれからなのだ、これから本当にしたい仕事に打ち込めるのだと父はそう自分に言いたかったのだ。

(「結婚して得たもの、失ったもの」より)

父がやりたかったことは何だったのか。娘にはそれがよくわかっていた。

二

源義の人生に最も大きな影響を与えたのは、民俗学者・国学者の折口信夫である。

源義は一九三七(昭和十二)年、十九歳のときに神田の古書店街で折口の『古代研究』の仮綴じ本を見つけた。中学時代に雑誌『改造』で折口の論文を読んだ源義は、「常世(とこよ)の国」「妣(はは)の国」といった言葉を初めて知り、強く心をひかれていた。その折口の名著が、わずか四十銭で売られていたのだ。

〈私の胸は高鳴り、大変なものにめぐりあった思いがした〉〈この一冊との出逢(あ)いが、私の行方を決定した〉(「灰色の季節」)と源義はのちに書いている。

この本と出会う前年、源義は高等学校の受験準備のために故郷の富山から上京し、東京市立一中(現・千代田区立九段中等教育学校)の補習科に通っていた。生家は北陸有数の米穀商である。折口が教鞭をとる國學院大学に入りたいと父に告げると、「神主の大学へ行くとは何事だ」と一喝されたという。だが翌年、父の反対を押し切って國學院大学予科に入学した。

折口は釈迢空の名で歌人としても知られた人である。源義は折口が主宰する短歌結社「鳥船社」の会員となって短歌を学んだ。当時の源義は十三歳から始めた俳句に夢中だったが、折口から直接指導を受けたい一心で、このときいったん句作をやめている。

この年、民俗学を深く学ぶため、丸ビルで開かれていた柳田國男主宰の「日本民俗学講座」を聴講、翌年には柳田邸で開かれていた木曜会に出席を許されて、指導を受けるようになった。

予科の二年間を終えて国文学科に進んだ源義は、一九四一(昭和十六)年十二月に戦争のため繰り上げ卒業となるまで、折口の愛弟子として学問に専念する。初めての著書である論文集『悲劇文学の発生』を刊行したのは、卒業翌年の五月のことだ。だがこれは折口の怒りを買う。源義は出版に際し、折口の了解を得ていなかったという。師弟の間にいったい何があったのか。

辺見は、折口と源義の関係がこじれたきっかけは、源義が折口に黙って結婚し、自分が生まれたためだったと書いている。

加藤氏(注・源義の同門の先輩である加藤守雄)によると父が破門を受けたのは、大学の本科に入学して間もなく、ひそかに同棲(どうせい)し、しかも私が生れたことによる。若いふたりの結婚を危惧し、激しく反対したのは祖父母も同様で、入籍したのも私の誕生後である。弟子からその事実を知らされた師は、激怒したという。

(「勝者ではなく――父の処女作のこと」より)

長子である辺見が生まれたのは一九三九(昭和十四)年七月で、源義はまだ二十一歳だった。

この件に加え、折口は日ごろから、処女作の出版は、研究を深く極めてからにすべきだと弟子たちに言い聞かせていた。だが、徴兵検査を終え、まもなく兵役につくことを覚悟していた源義には〈私が生きていたという証をしておきたい。生まれたばかりの子供が、私を知らずに育つようなはめになりかねない〉(「学問と私」)との思いがあった。

源義は若くして著作を刊行できるほど優秀で、折口にも目をかけられていた。もしも辺見の出生によって早い結婚をすることなく、また論文集の刊行もなければ、折口との間に波乱は起きず、国文学の道に進むことができたのだろうか。

同じく折口に師事し、源義と親しい友人だった文芸評論家の山本健吉は、〈彼が師折口にすんなりと愛され、助手として國學院研究室に残り、母校の助教授から教授となっていたら、彼の生活はまるで違っていたはずである〉(「宿命としての角川源義」)と書いている。

人間の運命はわからないが、辺見の誕生が、源義の人生のひとつの分岐点となったことは確かだろう。

◆

二度にわたって応召した源義は、戦後、学問を離れて角川書店を創業した。角川文庫の創刊や、発行総部数が九百二十七万部に達した『昭和文学全集』の成功などを経て、会社は少しずつ軌道に乗る。

戦後しばらくして句作を再開し、一九五六(昭和三十一)年、三十八歳のときに初の句集を刊行した。俳人として高い評価を受け、没後に刊行された第五句集『西行の日』は読売文学賞を受けている。だが学問の道への復帰は容易ではなかった。

〈娘の頃、父といえば後姿ばかりだった〉と辺見は書いている。〈発表するあてもなく書き、深夜、家族の者が寝入ったあと、重い背中を沈めるように机に向かっていた〉(「同行二人」)。書き終わると、辺見に原稿を読んで聞かせた。そのときだけは、酒に酔っていても、少しの乱れもなかったという。そうした時間の中で、父の中にある文学への断ちがたい思いを、娘は理解してゆく。

一九四二(昭和十七)年に刊行した『悲劇文学の発生』に続く二冊目の著書として、源義は一九四四(昭和十九)年に『語り物文芸の発生』を書きあげて出版社に渡していた。だが翌年二月の空襲で印刷所が焼失し、刊行は中止となる。残されたゲラ刷りをもとに時間をかけて書き直し、ようやく上梓できたのは、肝臓癌で入院していた一九七五(昭和五十)年十月、死の三週間前である。

源義は、この年の春から慶応義塾大学の大学院で中世文学の講義も受け持っていた。やりたかった仕事に、これからようやく打ち込める――そう思っていた矢先の死であった。

三

辺見じゅんの文学的出発は小説だった。一九六四(昭和三十九)年、二十五歳になる年に、本名の清水眞弓名義で『花冷え』を刊行している。前年に結婚し、姓が角川から清水に変わっていた。

その作品を読んだ父から、「こんな小説の一篇(ぺん)位は、誰だって書ける。もっと人生を知ってから書きなさい」

一喝されて以来、私は一切書かなくなった。(「夢ありて楽し」より)

これ以降、彼女は小説を一篇も書いていない。ノンフィクション『呪われたシルク・ロード』で辺見じゅんとしてデビューするのは、それから十一年後のことである。

辺見の弟である角川歴彦は、『花冷え』が本になったとき、源義が「これはフィクションではない」と言ったのを覚えている。

「家のことをそのまま書いても、小説にならないよ」

父は娘にそう言ったという。

この小説は、両親の離婚を中心とする家族内の出来事を、亜紀という名の娘の目から描いたものだ。離婚の前後、亜紀と弟は北陸にある父の実家に預けられ、祖父母と暮らす。作中の父は大学教員だが、源義の言葉通り、内容は少女時代の辺見が経験したことと重なる。辺見はエッセイにこう書いている。

私を育ててくれた母は実母ではない。実母は私と弟二人を残し、父の許を去った。私の小学校四年生のときで、弟たちと共に富山の祖父母の家に半年間預けられた。

(「初めて母と呼んだ日」より)

『花冷え』の表紙の題字は源義によるものだ。厳しい感想を伝えた一方で、家族の内情を描いた小説を娘が世に出すことに、少なくとも反対はしなかったということだろう。

歴彦は言う。

「父は、本当は大学に残って文学を研究したかった。結局は断念して出版の道に進みましたが、本質的には死ぬまで文学少年でした。姉も早くから文筆で立つことを志した、根っからの文学少女。父はそんな姉が可愛(かわい)かったんだと思いますよ」

『花冷え』のあとがきに、辺見は父のことを記している。

私が「花冷え」という言葉に惹かれたのは、大学に入学した頃、父のつくった

「われ四十吾子大学に行く花冷えや」

の句からでした。句としての評価は私にはわかりませんが、娘だけがしる父親の哀感や孤独さをその言葉から感じました。

二十一歳の若さで父となった源義は、辺見が大学に入ったときまだ四十歳だった。

辺見が生まれたことで早い結婚を選び、師・折口信夫に破門された源義。辺見は父の人生を変えた娘だった。

辺見だけが知る源義の哀感や孤独とは何だったのか。このあとがきからは、父と娘の間に、ひそやかで強い絆があったことが伝わってくる。

◆

源義が再婚したのは一九四九(昭和二十四)年、辺見が十歳になる年のことである。

二月の末に子供たちは富山の祖父母のもとから東京に戻り、新しい母・照子と暮らしはじめた。「お母さん」と呼ぶきっかけがなかなかつかめないでいた辺見だが、雛(ひな)祭りが近づき、一緒に雛人形を飾っていたとき、気持ちがほどけて、自然に「お母さん……」と呼びかけていた。

母は虚をつかれた表情でしばらく私の顔を見つめていた。そして次の瞬間、私を強く抱きしめた。(「初めて母と呼んだ日」より)

辺見の長女であるスキャンロン香子によれば、生前の照子は、辺見が最初に「お母さん」と呼んだので、弟たちもそう呼んでくれるようになったと言って感謝していたそうだ。

父のもとに嫁いできたとき、まだ二十一歳だった照子を、辺見は母として慕い、生涯にわたって大切にした。弟たちもそれは同じだった。

晩年の照子が病院にかかったとき、辺見は担当医師の態度がいいかげんだと怒り、「私の大切な母なんです。ちゃんと診てくれないと困ります!」と、珍しく激した声を出したという。

香子は「母は、祖父が再婚したとき、これからは自分の母親はこの人だけだと心に決めたのだと思います。そして最後までそれを貫いた。母は、これと決めた相手に対しては、すべてを捧げるようなところがありました」と言う。

すべてを捧げるほどのめりこむのは、仕事に対しても同じだった。「書く人」としての辺見には、自分にはこれしかないというのっぴきならないものがあったと香子は言う。

小説については筆を折った辺見だが、源義の死後、ノンフィクションの世界で才能を開花させていく。戦争を主要なテーマとしたのは、多くの若者が命を落とした「父たちの世紀」を語り継ぐためだった。

四

辺見が宮崎県の椎葉村へ旅をしたのは、一九七五(昭和五十)年八月、父・角川源義が肝臓癌で入院した数日後のことである。

入院前夜、源義は辺見を書斎に招き、本棚の椎葉に関する文献を指さして『柳田國男全集』と『折口信夫全集』を持っていくように言った。このときの源義は、辺見によれば〈もはや、本を取る力も父にはなかった。腹部は異常に膨張し、軀(からだ)は痩せていた〉(「同行二人」)という状態だった。

源義は人に頼まれれば自分の蔵書を快く貸し与えていたが、辺見には「欲しかったら自分で探しなさい」と、それまでは決して貸さなかったという。それがこのときは、辺見が椎葉へ行くと知り、自身にとって学問の師として大切な存在だった柳田と折口の全集を与えたのだった。

椎葉はかつて柳田國男が猪狩りの伝承を聞き書きして『後狩詞記(のちのかりことばのき)』としてまとめ、ほかにも多くの民俗学者が訪れてきた土地である。

源義から受け取った二つの全集には、どのページにもおびただしい朱線が引かれ、書き込みがあったという。父の民俗学への情熱に、辺見はあらためてふれる思いがしたのではないだろうか。

このころ辺見は、土地の歴史を知る人々に話を聞いて回りたいと考え、日本各地を訪れていた。

十代の頃から民俗学に心惹(ひ)かれていたので、昔話や伝説、或(ある)いは世間話をお年寄りの人から採集し、聞き書きした。書くことは、歩くことから始まった。疲れて漸(ようや)く旅人宿や民宿を捜すと、ジーパンのまま眠ったこともある。

(「さまざまの生死に出会う」より)

辺見が聞き書きをするようになったのは、小説は断念したものの書くことをあきらめられず、自分にもできることはないかと考えてのことだった。最初は近隣に住む老人から始め、次第に遠くまで足を延ばすようになった。そこには、学生時代、折口について各地を回った源義の影響があったのだろう。

椎葉から帰ってきた辺見は、山里の古老から聞いた話を源義に語った。源義はひとまわり小さくなった顔で頷いたという。

◆

十月に源義が亡くなり、子供をつれて夫の家を出たあと、辺見は旅を再開する。京都、知覧、厚狭(あさ)、佐渡など、源義の死から一年間で十二か所を訪れた。その多くが、源義が生前に訪れていた地である。

椎葉を含めて十三の旅の記録をまとめた『ふるさと幻視行』のあとがきで、辺見は〈どの旅も魂乞いだった。父との同行二人の旅だった。幾つかの小さな旅から帰ってきて、私の殯(もがり)も終った〉と書いている。

このときの旅先のひとつに小豆島があった。小豆島は島四国八十八か所の巡礼の地で、かつてここに源義もやって来たことがある。それは鎮魂の旅だった。

源義は五十二歳のとき、辺見の異母妹に当たる次女の真理を自死によって亡くしている。その後、真理の母である照子夫人を伴って小豆島を訪れた。

まだ十八歳だった真理がなぜ死を選んだのかは誰にもわからなかった。辺見は〈妹を野辺に送った日から、父は急速に老いた。いのちを洗うごとく酒を飲んだ。飲んでも酔えぬ眼をしていた〉(「遍路絵巻」)と書いている。

父の跡をたどるようにして歩いた小豆島で、辺見は印象的な風景を見た。あちこちに建つ、若くして死んだ男たちの墓である。

海にむかって並ぶ墓もあれば、オリーブの葉裏のそよぐ木下や、段々畑のかたわらにも建立されている。大半があの太平洋戦争で亡くなった若い男たちの墓で、建立したのは両親であった。推定海上に於(お)いて戦死と彫られた十代や二十代前半の男たちのささやかな碑の文字はなかば消えかかっていた。(「さまざまの生死に出会う」より)

多くの若者が海で死に、そのまま水底で眠っている。親たちは遺骨のない墓を建てなければならなかった。

死んでいった彼らは父と同世代だった。墓を前に、辺見は父の生きた時代を思ったに違いない。晩年の父は、あの戦争と、亡くなった戦友たちのことを繰り返し語っていたからだ。

死ぬ一年前頃から、父は酒に酔った折など、愚痴ともつかぬ繰り言を洩(も)らすようになった。その大半は戦争に関わるものであり、あまたの戦友を失いながらも、生き残った自らを恥じるような言説であった。(「神通る川面に咲いた真っ赤な花」より)

この小豆島への旅のあと、辺見は、わが子や戦友を失った人たちの話を聞いて回るようになる。岡山の山里で出会った老女はこう言った。

「一片の骨もありやせん、役場でもろた木箱の中は、半紙一枚だけじゃ。半紙には、お写真と書かれとった。死んだ場所もわからんで、どうして息子が死んだと思えるじゃろうか」

その人は、戦艦大和に乗っていた少年兵の母親だった。

五

聞き書きの旅を続けていた辺見じゅんが、戦艦大和の生存者を訪ねるようになったのは、一九七九(昭和五十四)年のことである。弟の角川春樹は、当時、辺見から聞いたあるエピソードが忘れられないと話す。

大和が沈没したのは、春の盛りの四月七日だった。駆逐艦に救助された乗員たちは、翌日、九州の佐世保港に帰還した。そのとき一人の兵士が、「桜が咲いている!」と叫びながら、気がふれたように甲板を転げまわったという。陸では桜が満開だった。

「その兵士は、沈む大和を見た眼で、咲き誇る桜を見た。それは不条理以外の何物でもなかったのでしょう。この話に心を動かされた私は、取材を続けてぜひ本にするべきだと辺見に言いました」

大和の乗員は三千三百三十二名。うち生存者は二百七十六名とされる。辺見はこのうち百十七名から話を聞き、遺族にも取材をしている。大和について初めて語った人も多い。なかなか取材に応じなかった人のもとに二年間通い続け、ようやく話を聞けたこともあったという。春樹は「遺族については特に、辺見はよい聞き手だったと思います」と言う。

三年あまりの取材を経て刊行された『男たちの大和』は、それまで注目されてこなかった一般の兵士たちの証言を多数取り上げ、戦後の生き方を含めて彼らの人生を掘り起こした。名もなき人々の話に徹底して耳を傾ける姿勢には、折口信夫や柳田國男のもとで民俗学を学んだ父・角川源義の影響が見られる。

辺見のもう一人の弟・歴彦は、「父には『語り物文芸の発生』という論文集があります。大衆が語り伝えてきたものこそが文学である、と考えていました」と話す。

「辺見もまた、人々の話を聞いて歩き、それを伝えるという方法をとった。それが『男たちの大和』として結実したのでしょう」