「自分の感受性くらい」や「倚りかからず」などの詩で知られる茨木のり子さん。現代詩の長女と呼ばれる彼女の創作の原点には、苛烈な戦争体験と父の存在がありました。

軍国少女だったにもかかわらず、その後、戦時下の日本人の精神を「蛆虫の共感」と切って捨てた理由とは――。

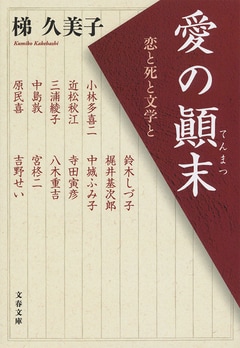

女性の物書きとその父との関係に焦点を当てた、梯久美子さんのノンフィクション『この父ありて 娘たちの歳月』(文藝春秋)より一部抜粋して紹介します。

茨木が高等女学校三年生のとき、太平洋戦争が始まった。茨木が通っていたのは、全国に先がけて制服をモンペに改めた学校で、良妻賢母教育と軍国主義教育を一身に浴びたと茨木は回想している。

当時は女子ばかりの学校でも軍事教練があった。退役将校の教官が指導する分列行進の訓練で茨木は中隊長に選ばれ、皆に号令をかけた。

かしらア……右イ

かしらア……左イ

分列に前へ進め!

左に向きをかえて 進め!

大隊長殿に敬礼! 直れ!

私の馬鹿声は凜凜(りんりん)とひびくようになり、つんざくような裂帛(れっぱく)の気合が籠るようになった。(「はたちが敗戦」より)

このために声帯が割れ〈おそるべきダミ声〉になったという。

卒業後は薬学専門学校に進むが、これは父・洪が決めた進路だった。〈父には今で言う「女の自立」という考えがはっきりと在ったのである〉(同前)と茨木は書いている。

男性に依存して生きれば、離別したり死別したりすれば自活できず哀れな境遇に陥ってしまう。それは不甲斐ないというのが父の考えだった。そうならないためには、女性も資格を身につけ、一人でも生き抜ける力を持たねばならないと娘に説いたのだ。

(中略)

娘は父の望んだ道を選ぶ。一九四三(昭和十八)年、帝国女子医学薬学理学専門学校(現・東邦大学薬学部)に入学。その進路が間違っていたことに気づくのに、それほど時間はかからなかった。

◆

茨木が東京・蒲田の薬学専門学校に入学した年、日本の戦況は厳しさを増していた。寮の食事は乏しく、学生たちは空腹をかかえて勉学に励んだ。

茨木は小学校のときから成績優秀だった。高等女学校三年の成績表を見ると、「作業」という科目に乙があるだけで、あとはすべて甲である。だが、薬学の勉強を本格的に始めてみると、自分は化学が決定的に苦手だと気づく。どうしても授業に集中できず、選んだ進路を後悔するようになった。

やがて空襲が激しくなり、娘らしい喜びも色彩も、生活の中から消えていった。

そういう時代的な暗さと、自分自身に対する絶望から私は時々死を憶(おも)った。どうしなくても簡単に死んでしまうかもしれない状況の中で、私の憶ったのは自殺だった。(「はたちが敗戦」より)

女学校時代の友人は、女子挺身隊として徴用された工場が爆撃されて亡くなり、男子学生は学徒出陣で戦地に送られていく。自分の悩みが贅沢なものであることは、茨木にもわかっていた。

一九四五(昭和二十)年春、空襲で学生寮と学校の一部が焼け、茨木は毛布を切って自分で作ったリュックに身の回りのものをつめて郷里に帰った。父の病院ではボロ布を煮沸して綳帯(ほうたい)やガーゼの代わりに使っていた。まるで野戦病院のような光景だった。

夏になると学校から動員令が届いた。父は「こういう非常時だ、お互い、どこで死んでも仕方がないと思え」と言って娘を送り出した。

駅で東京行きの夜行列車を待っていると、空いっぱいに星が輝いていた。当時の茨木は星を見ることだけが楽しみで、リュックには星座早見表が入っていた。彼女にとって星は、この世に残された唯一の美しいものだった。

動員先は世田谷区にあった海軍第一療品廠で、薬瓶の詰め替え、倉庫の在庫品調べ、防空壕掘りなど、真っ黒になって働いた。夜間は頻繁に空襲があり、疲れ果てていても、起き出して防空壕に入らなくてはならない。のちに茨木はインタビューに答えてこう語っている。

もう嫌んなっちゃって、いいや、ここで死んでもいいから、みんなと一緒になんか防空壕に入るまいと思ってね、寝てたことあります(笑)。(中略)

そのときつくづく思ったのは、ああ、これで爆弾が落ちてこっぱみじんに死んだとしても、これは自分の死ではないな、と。虫けらみたいなもんで、自分の死を死ぬってことじゃないなって思ったことをおぼえています。(『二十歳のころ』より)

八月十五日の玉音放送は療品厰で聞き、翌日、東海道線で郷里に向かった。駅も車内も大混乱で、結局、無賃乗車になった。

中尉との恋の話をきかされながら

友と二人ここを通ったことがあった

あふれるような青春を

リュックにつめこみ

動員令をポケットに

ゆられていったこともある

敗戦の八年後に茨木が書いた「根府川(ねぶかわ)の海」の一節である。東海線には根府川という駅がある。

ほっそりと

蒼く

国をだきしめて

眉をあげていた

菜ッパ服時代の小さいあたしを

根府川の海よ

忘れはしないだろう?

戦時下に進学のため上京した茨木は、東京と郷里を結ぶ東海道線に何度も乗っている。折々に車窓から見た景色は生涯忘れられないものとなったに違いない。

◆

茨木が他の多くの詩人と異なるのは、十代では詩を書いていないことだ。読書家ではあったが、自分がものを書くようになるとは思っていなかったという。

文学の世界に惹かれるようになったきっかけは、敗戦による価値の転換である。あらゆる権威が崩れ、大人たちのだらしなさが露わになる中、表現への欲求が内から湧きあがってきた。

敗戦の年の秋、学校から試験を行うとの文書が届く。戦争末期、まともな授業はほとんど行われていなかったが、試験を受けさえすれば成績に関係なく四年に進級できるという。学校に戻るべきかためらう茨木に、父は言った。

「薬学への道を決めたのは私だが、お前もそれを肯(うべな)い志を立てた以上、途中放棄はいけない。ともかく薬剤師の免許を取れ。それさえも出来ないようなら、これからやりたいという文学の道だって貫くことは出来なかろう」(「はたちが敗戦」より)

理路整然と説かれ、もっともだと思った茨木は、東京に戻って試験を受ける。

翌年四月に学校が再開され、九月に繰り上げ卒業。薬剤師の国家試験はまだない時代で、卒業と同時に資格を得た。だが、戦時下でまともに勉強しないまま資格を得たことを恥じた茨木は、以後、薬剤師の資格を使うことはなかった。

◆

青春時代に戦争を経験したことは、茨木の社会との対し方、そして詩を書く姿勢に大きな影響を与えた。初めての詩集『対話』の冒頭に置かれた作品「魂」に、こんな一節がある。

いまなお〈私〉を生きることのない

この国の若者のひとつの顔が

そこに

火をはらんだまま凍っている

戦時中、防空壕に入るのを拒否し、もしいま空襲で死んだらそれは虫けらのような死で、自分の死を死んだことにはならないと思った茨木。では戦争が終わったいまは、自分の生を生きているといえるのか。

それを知るためには、自分もその一員として邁進した「日本人の戦争」とは何だったのかを考えなければならない。二十代の終わりに刊行した詩集『対話』には、戦争を問い直す言葉が並ぶ。

風船のように消えた

無知で純粋で徒労だった歳月(「根府川の海」より)

「無知」と「徒労」にはさまれた「純粋」という言葉。茨木はかつての自分が軍国少女であったことを、インタビューなどで繰り返し語っている。

そして、戦場に駆り出された同世代の若者たち。

樫(かし)の木の若者を曠野(こうや)にねむらせ

しなやかなアキレス腱(けん)を海底につなぎ

おびただしい死の宝石をついやして

ついに

永遠の一片をも掠(かす)め得なかった民族よ(「ひそかに」より)

自国の若者の生命を軽んじたばかりか、他国の人々を蹂躙した過去からも目を背ける人たちを批判した詩もある。

〈むかしひとびとの間には

あたたかい共感が流れていたものだ〉

少し年老いてこころないひとたちが語る

(中略)

弱者の共感

蛆虫(うじむし)の共感

殺戮(さつりく)につながった共感

断じてなつかしみはしないだろう

わたしたちは(「準備する」より)

戦時下の日本人を結びつけていたものを「蛆虫の共感」と切って捨てている。これは苛烈な告発であるだけではなく、痛切な反省でもある。蛆虫とは自分自身でもあるのだ。

初めてこの詩を読んだとき、茨木が二十代でこんな作品を書いていたのかと、目の覚めるような思いがした。

多くの人が教科書で出会う、戦時の青春をうたった代表作「わたしが一番きれいだったとき」は三十代になってからの作品で、もっとやわらかな言葉で書かれている。だが、あらためて茨木の仕事の全体を見ると、若い日の愚直なまでの真面目さと、社会に向き合うまっすぐな姿勢が、最後まで貫かれていることがわかってくる。