これまで四冊、近代建築の本を出している。刊行順に、

1 『ぼくらの近代建築デラックス!』(文春文庫)

2 『屋根をかける人』(角川文庫)

3 『日本の夢の洋館』(エクスナレッジ)

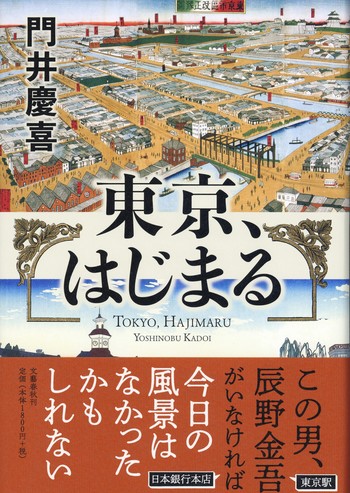

4 『東京、はじまる』(文藝春秋)

形式はいろいろで、1は作家・万城目学さんとの対談。3はエッセイ集になるのかもしれないが、枦木功さんによる色っぽい(建物なのに!)写真をふんだんに載せた大判本だからアートブックと呼ぶほうが適切だろう。

2と4は、長篇小説である。これがまあ本業というわけだ。2は明治学院のチャペルや京都の東華菜館(現)、大丸心斎橋店旧本館などの設計で知られるW・M・ヴォーリズを主人公とし、4は東京駅で有名な建築家・辰野金吾を主人公とした。

どちらも単に「いい建物」をこしらえたにとどまらず、戦前戦後の日本の国家そのものの浮沈にかかわった人物であり、その意味で、こんにちの私たちの恩人である。

よくまあ怠け者の私がここまで勉強したものだけれども、それはそれとして、これらの仕事をしながら私がたびたび痛感したのは、

――戦前の日本にも、人はいたんだ。

何を当たり前のことを、と読者は首をひねるかもしれない。しかしそれは当たり前ではなかった。実際にはつい最近まで、私たちの史観では、そこに人はいないことになっていたのである。

いるのは人というより悪魔だった。彼らは大日本帝国という悪の帝国の名のもと対外侵略をくりかえし、台湾や朝鮮や中国といったような善良な弱い国を植民地化した。主導したのはもちろん日本の政治家や軍人だけれども、結局はそれを支持した国民全体の傲慢がはなはだしかったのだ、うんぬん。

あの司馬遼太郎ですら、こういう史観の例外ではなかったことは、

――近代の日本人は、日露戦争の勝利で勘ちがいした。講和条約であるポーツマス条約でただの一円も賠償金が取れないというので日比谷公園で暴動を起こした、いわゆる日比谷焼打ち事件がその勘ちがいの出発点である。

というような主張からもわかる(『ロシアについて』『アメリカ素描』等)。これなどはむしろ日露戦争までの約四十年を肯定しているだけでも当時としては親切というか、分別ある見かただったのである。

さすがは『坂の上の雲』の作者というべきだろう。司馬遼太郎は大正十二年(一九二三)生まれである。学徒出陣で兵隊に取られ、戦車隊に配属され、あやうく英霊になるところだった彼にしてみれば、とにかく右のごとき「対外侵略」「植民地化」のくりかえしの果てに無謀な太平洋戦争に突入して彼自身の命をあまりにもかんたんに奪おうとした日本の近代史はそれだけでも肯定できないものだった。

思想ではない。右翼左翼ではない。純粋に感情の問題である。そうして司馬と同時代人、もう少し広く言うならあの戦争を知る世代の人々は、みな大なり小なりおなじ感情を抱いたにちがいなく、その世代が社会の主流を占めているあいだは戦前の日本は悪の帝国でありつづけた。戦前の日本人は悪魔でありつづけたのである。

ところが近代建築というのは、じつのところ、その悪の時代に建てられている。

一軒のこらずである。これは話が逆なので、ほんとうは近代建築の定義のほうが、

――明治維新から敗戦までの約八十年のあいだに建てられた西洋ふうの建物。

というものだから当たり前なのだが。明治三十七年(一九〇四)完成の横浜正金銀行本店本館(現・神奈川県立歴史博物館)にしろ、大正三年(一九一四)完成の東京駅にしろ、昭和十三年(一九三八)完成の愛媛県庁本庁舎にしろ、みなそのなかに入ってしまう。戦後から見れば悪の残滓にほかならないのである。

少なくとも、時代おくれの物件であることはまちがいなかった。けれども戦争を知る世代がだんだんと社会からしりぞいて、知らない世代が多数を占めるようになると、国民感情も変化する。

あの戦争をおちついて振り返ることができるようになり、ものの見かたが公平になって、戦前というのはそれはそれで、

――ゆたかな時代だった。

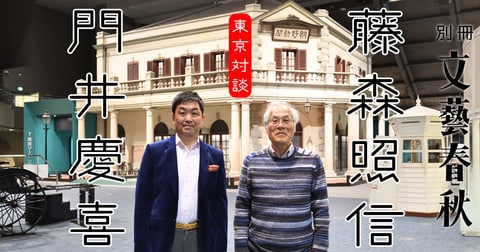

と考えられるようになる。おのずから近代建築も再評価の対象となりだしたが、その再評価のさきがけは、おそらく東大教授(現名誉教授)・藤森照信氏による建築探偵シリーズのエッセイだったろう。

藤森氏は昭和二十一年(一九四六)生まれ、まさしく戦争を知らない第一世代に属する。その藤森氏が四十歳のころ「週刊朝日」で連載をはじめたものが、読者に受け入れられたのだろう、いまは『建築探偵 東奔西走』以下四巻(朝日文庫)にまとまっている。

増田彰久氏による魅力的な写真もあわせて収めているとはいえ、この分野では、四巻というのはかなりの量である。目次を見ると、赤坂離宮、富岡製糸場、大阪市中央公会堂のような現在もなおその名を知られている場所もあるし、掲載後にとりこわされたところもある。どちらにしても藤森氏の筆致はほがらかで、文化財を見るたのしみにあふれていた。こうして近代建築というものは悪の残滓から好意の対象になり、趣味の対象になったのだ。

平成に入ると、その好意はますます一般化した。旅行会社がツアーを組んだり、博物館が見学会をおこなったりして盛況だという話を私もあちこちで耳にした。そういう流れを引き受けるかたちで、平成二十二年(二〇一〇)、新たにふたりの作家が旅に足をふみだした。そう、万城目学さんと私である。