〈「角栄逮捕時の日本と今の日本は変わらない」都心店で文庫売上7週連続1位を継続! 真山仁『ロッキード』はなぜ売れているか〉から続く

都心の大型書店で、異例の7週連続売上1位を記録

丸善丸の内本店と丸善日本橋店という都心の大型書店2店舗で、2023年の12月第1週から2024年1月第3週まで7週連続文庫売上1位を記録した『ロッキード』(文春文庫、1300円+税)。

「ハゲタカ」シリーズをはじめ、社会派の骨太なエンターテインメントを書き続けている小説家・真山仁さんが手掛けた初のノンフィクション作品で、田中角栄元総理が逮捕され、有罪判決を受けた政治疑獄・ロッキード事件の真相に迫った大著が、異例のロングヒットとなっています。

書店員の声とともに真山さんにお話を伺った前回につづき、真山さんがこの力作に込めた思いや取材秘話・続編をお届けします。

なぜ田中角栄は「まー、そのー」と言い、扇子をバタバタさせていたのか

――そもそも真山さんは、田中角栄という政治家はお好きだったのでしょうか。

真山 逮捕された時は中学生でしたが、正直にいえば好きではありませんでした。叩き上げの人特有のギラギラ感が苦手でしたし、ロッキード事件で政治の表舞台から下りたあとも、永田町で絶大な権力を持ち続けているような、闇将軍的なイメージを持っていました。

ところが、執筆にあたって調べはじめると、角栄さんが幼い頃から吃音で悩んでいたことを知りました。

実は私もこどもの頃、吃音に苦しめられました。

角栄さんが話す時に「まー、そのー」と一拍置いたり、扇子をしきりにバタバタさせたりしていたのは、吃音の症状が出ないように呼吸を整えていたのだとわかって、実はすごくナイーブな人なのではないか、と認識を改めました。

角栄は本当に「金権政治家」だったのか?

――本では第1部の第2章「政治の天才の誕生」と第3章「金権政治家の烙印」をまるまる割いて、田中角栄の政治家としての足跡、そして逮捕までの日々を克明に綴っています。特に第3章では、角栄のお金との関わり、金権政治家というイメージの実像に迫っていますね。

真山 一つ心に留めておくべきことは、角栄のところには確かにお金がたくさん集まっていたけれど、彼自身はあまり懐に入れていなかったのではないか、ということです。

元毎日新聞の政治部記者で、当時の宏池会などに深く食い込んでいた西山太吉さんに話を伺いましたが、「田中角栄という人の集金力はたしかにすごかった。でも、それを懐にしまうタイプではなく、集めた金をすぐ使っていた」というのです。

当時は、政治家個人が受けた献金は届出義務がなく、企業からの献金を受けることも公に認められていた。帳簿に記載されない裏金も含めて、おそらく与党議員は角栄に限らず誰もがお金をためることができたはずです。西山さんは「角栄はそのお金を、自民党の自派閥議員にはもちろん、他派閥の議員にも、さらには当時の公明党をはじめとした野党にも『困ったら使え』と渡していた」と話していました。

角栄さんは官僚出身でもないし、学閥も閨閥も持ち合わせていない。そんな中政界でのし上がるために、莫大なお金を使っていたことは確かでしょう。ただ、それで豪奢な生活を極めていた、というわけではない。先日燃えてしまった目白の大邸宅にはたしかに住んでいたけれど、私腹を肥やすという言葉とは遠い存在だったのではないか、と考えています。

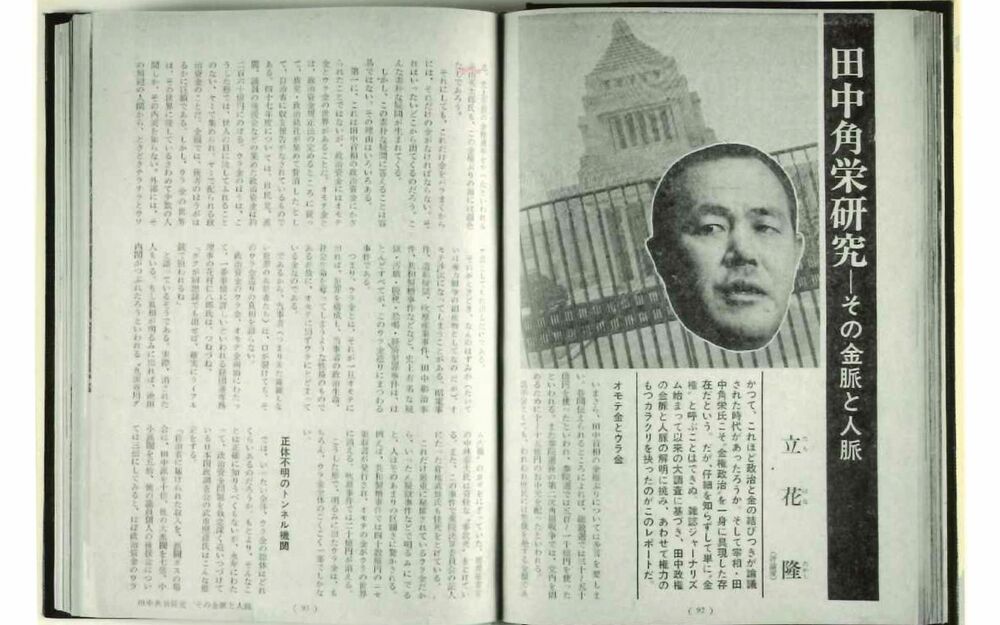

立花隆の「田中角栄研究」で、世論が一瞬にしてひっくり返った

――世間が抱いたイメージと実像とでは、随分とズレがある?

真山 叩き上げの庶民宰相として総理にまで上り詰めた角栄は、就任当時は絶大な人気を誇っていました。おそらく一般家庭でも、妻が「あなたも角栄さんを見習いなさい。学歴もないのにあんなに頑張って……」と夫にハッパをかける材料にするような、そんな存在だったのだと思います。

ところが立花さんの『田中角栄研究」が発表され(「文藝春秋」1974年11月号)、その強固な集金システムが一斉に世に知られることとなった。

そこで国民は「結局角栄さんもカネまみれか」「裏切られた」と感じたのです。

世論が一瞬にして熱狂的支持から「角栄ゆるすまじ」へとひっくり返りました。この時にできたダーティーなイメージが、後世の田中角栄像をかたちづくったのではないか。

そして自民党中枢もまた、世論の反転に追随する形で、エリートばかりの永田町にあって間違いなく「異物」だった角栄を見放したのでしょう。

その先にロッキード事件があった、と捉えると、思いこみが外れ、いろいろなものが違って見え始めました。

ロッキード事件を小説にするのは「逃げ」だと思った

――今回真山さんは、ロッキード事件をご自身はじめてのノンフィクションとして描きました。これまでのように小説として書くこともできたかと思うのですが。

真山 小説にすべきだ、ノンフィクションを書くべきではない、という声も周りにはありました。

ただ、ロッキード事件を扱うのであれば、いきなり小説で書くという選択肢はあり得ませんでした。

なにしろ100冊以上の関連本があり、数多くの関係者が文章を残している。報道された資料も膨大です。そんな事件を小説で書くのは「逃げ」だろう、と。いつかはノンフィクションに挑戦したいと考えてもいました。大きすぎるテーマだと思いましたが、挑んでみる決意をしました。

――昭和史のノンフィクションといえば、真山さんと同じく小説家で『日本の黒い霧』『昭和史探訪』を書かれた松本清張さんが思い浮かびます。

真山 『ロッキード』を書くにあたって、実は清張さんの『昭和史発掘』を読み返しました。ひとつ気づいたのは、清張さんの執筆スタイルは「誰も知られていないこんな話がある。だから世間に知られているストーリーとは違う、こんな筋が濃厚だ」という「型」に沿ったものである、ということ。清張さんは正義感が強く、ジャーナリストへの憧れがあった。だから、緻密に取材をして触れた、通説とは異なるファクトをとても大切にして、自分の論を展開していたのだと思います。

ただ私は、清張さんのスタイルでは書けない、とも思いました。なにしろ、ロッキード事件はあまりにも関係者が多く、それぞれの視点によって、見え方も違います。できるかぎり多くの視点から、先入観を排してフェアにこの事件を照らしていこう、と取材に臨みました。

裁判官が「角栄さんがお気の毒だった」と語った

――なにしろ40年以上も前の事件です。取材は相当苦労したのでは?

真山 「週刊文春」での連載中を含めて2年以上取材を行いました。当時は同時並行で他に6本の連載を持っていましたが、実質的には仕事時間の7割をロッキードに割いていましたね。

資料や書籍にくまなく目を通すだけでなく、まだご存命の関係者や、一度でも角栄さんを取材したことのある記者にはダメもとで全員当たりました。

たとえば序章で登場する、丸紅ルートの最高裁判決に関わった元判事の園部逸夫さん。どうしても話を聞きたいと、半年以上手紙のやり取りを重ねました。最初は門前払い、そのうち「何も覚えていないよ」とメッセージをくださるようになり、最終的には「何も覚えていなくてもかまわないなら」ということでお会いすることができました。

園部さんにお会いした時に、私はこう話しました。

「法曹が一番大事にすべきはデュープロセス、法の適正手続きの執行ですが、それを無視することに痛痒を感じないんですか?」

園部さんは「あなたはしっかり法律を勉強しているね」と返された。

「答えになっていません。答えてくださいよ」

私が食い下がると、園部さんは、ポツリポツリと話し始めました。

「フワフワと現れて、フワフワと消え去った事件でした」

「思い返せば、あれはなんだったのかと思う事件です。事件が最高裁に上がる前から、深い霧の中を歩いているような感覚が、ずっと拭えなかった」

「(現金授受があったとされる英国大使館裏の路上に実際に行って)こんな人目のつくところで現金を渡すものなのだろうか、と不思議に思った」

最後には、こんなことまで話してくださったんです。

「角栄さんがお気の毒だった。ちゃんと裁判に出て、思うところをしっかり肉声で話してほしかった」

「踏み込もうとすると、危険を感じる領域があった」

真山 また、情報を改めて整理することで湧いてきた疑問を率直にぶつけることも意識しました。「なぜこういう視点で取材をしなかったのか、なぜこういう仮説を立てて動かなかったのか」と問うと、面白い反応が返ってきました。

「当時はそういう視点を持つ時代じゃなかった」

「当時は言えなかった」

「触れてはいけない雰囲気があった」

「踏み込もうとすると、危険を感じる領域があった」

つまり、時代や当時の社会の雰囲気への忖度が明確にあった、というのてす。

「今なら明らかにできるかもしれない。真山さん、よろしくおねがいします」

と、あたかも遺言のように真相追及のバトンを渡されたような、そんな瞬間も多くありました。

そのおかげで、多くの新証言、新事実を掘り起こすことができました。対潜哨戒機を巡る問題、中曽根康弘さんや佐藤栄作さんとロッキード事件との関わりなど、40年前は誰もが踏み込むことができなかった奥の奥へと踏み込んで書くこともできました。勇気をもって話してくださった方々に、心から感謝しています。

――真山さんは、田中角栄は有罪だったと思いますか? それとも、無罪だったと?

真山 「そこを書いてほしい」と言われたこともあります。でも、私はこの本に、「角栄は有罪だ」とも「無罪だ」とも書いていません。それは私のすることではない、と思っているからです。私が今回とりくんだのは、できるかぎりの取材と考察を泥臭く積み重ねて、全体の構図をフェアに、わかりやすく、そして面白く提示するということ。

そこから先は、読者に委ねています。ぜひ考えていただきたい、と思います。

今回、この作品が多くの読者を獲得しているのも、そういった私のスタンスが受け入れられているのかもしれない、と思うと、とても嬉しいです。

間違いなく、私にとってこの『ロッキード』は、「ハゲタカ」シリーズに匹敵する代表作になりました。