拘留生活という大きな犠牲の上で、私は何を得ようとしているか。私は今、人間としてすべての欲望を抑え、そして代わりにそれとは比べものにならない程の大きな満足感を得ようとしているのだ。(中略)

さて、私も冤罪ながら死刑囚。全身にしみわたって来る悲しみにたえつつ、生きなければならない。そして死刑執行という未知のものに対するはてしない恐怖が、私の心をたとえようもなく冷たくする時がある。そして全身が冬の木枯におそわれたように、身をふるわせるのである。自分の五感さえ信じられないほどの恐ろしい瞬間があるのだ。しかし、私は勝つのだ。私は、今日、自分の生活に対する決意と行為が、一つなりとも卵を持って石に投げつけるに等しい無謀なものだとは思わない。

(一九七三年一月二六日、袴田巖から兄・茂治あて書簡より)

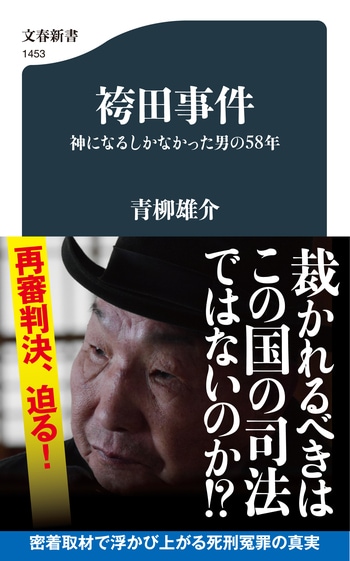

事件から五〇年目の散歩

半世紀のうちに、世相は変わった。

二〇一六年六月三〇日、午前九時すぎ。静岡県浜松市の繁華街を、老齢の男性がゆっくりと歩みを進めていく。このとき八〇歳になっていた袴田巖である。梅雨の合い間の強い日差しが、グレーのハットとシャツに降り注ぐ。気温は連日上昇を続け、この日の昼前には三〇度を超えた。額には玉のような汗が浮かんでいるが、袴田は構わず歩き続ける。

やや前傾姿勢を保ち、表情をほとんど変えない。首を下に傾け、まるで自分の足がしっかりと前へと進んでいるか確かめようと、靴の先を見つめているような姿勢だ。パン屋やドラッグストア、うなぎ屋やラーメン屋、喫茶店、居酒屋、パチンコ屋やゲームセンターなどの軒先をかすめながら、時おり前方や横に視線を向けるが、ほぼ下を向いたまま、初夏の強い日差しを受けながら五時間以上歩き続けた。途中で何度か立ち止まっては、人差し指と親指で作った輪やⅤサインを独特なポーズで虚空に向けて差し出す。「宇宙の彼方にいる神と交信する儀式」なのだという。袴田にとって神聖な儀式であることは表情や姿勢から間違いない。この時期、毎日のようにこうして浜松の街を歩いていた。

梅雨の時期になってもそれは変わらない。大粒の汗を流し八時間ほど歩くこともあった。当時の私の取材ノートには、

「きょう街を歩いた」

「きょうも歩いた」

「また一日中街を歩いた」

という内容ばかりが続く。雨が降っても長時間歩いた。

浜松の街ではすでに袴田のことを知る人が多い。何人かが袴田に気づき、「よかったね」「応援してるよ、袴田さん」などと声をかける。その多くは袴田が無罪放免になって街を散歩していると思っている。だが、片手を上げて応えるその男が今もなお「確定死刑囚」の立場のままであり、また彼にとってこの日が特別な日であることを知る人は少ない。あたり前の日常の中にある普通の現実と、虚構の世界に閉じ込められたままの日常が静かに交錯する。確定死刑囚が人混みをすり抜けていく。

ちょうど五〇年前のこの日、一九六六年六月三〇日。

東京ではザ・ビートルズの初来日公演が行われた。日本武道館に熱狂的な拍手と歓声がこだましたこの日の未明、遠く離れた静岡県清水市(現在の静岡市清水区)にあった味噌製造会社の専務宅が放火され、焼け跡から一家四人の惨殺遺体が発見された。四人の遺体には合計四〇カ所以上の刺し傷が残されていた。強盗殺人と放火などの容疑で逮捕されたのは当時三〇歳の同社従業員、元プロボクサーの袴田巖だった。だが、袴田に結びつく直接証拠は何もなく、取調べから公判までほぼ一貫して容疑を否認したものの、一審で極刑が言い渡され、控訴と上告も棄却。逮捕から一四年後の一九八〇年に死刑が確定した。

「私は袴田巖ではなく神」

このあとしばらくすると袴田はみずからを、「私は全知全能の神、唯一絶対の神だ」「袴田巖はもういない。私は全世界全権力者です」などと称するようになった。袴田の無実を確信し、その救出に生涯を捧げてきた姉・袴田ひで子が当時を振り返る。

「毎月一回必ず、東京拘置所へ面会に行っていました。巖は自分がいかに無実であるかをまくし立て、私はいつも相槌を打つばかりでした。毎回、逆にこちらが励まされるような感じだったことをよく覚えています。でも、死刑が確定して少し経ったときの面会で、怯えたような顔をして面会室に飛び込んで来て、震えるような声で『昨日、処刑があった。隣の房の人が、みなさんお元気でと挨拶し刑場へ消えてしまった。みんながっかりしている……』と訴えるように一気に言い、あとは声になりませんでした。相当なショックを受けていることがありありと感じられ、かける言葉すら見つかりませんでした」

その後、拘置所の袴田からひで子に頻繁に送られてきていた手紙が途絶えるようになる。

「私は袴田巖ではなく神。姉なんかいない。帰ってもらってくれ」

こう言い放って、姉の面会を拒むようになったのもそのころだ。それでもひで子は毎月必ず、東京拘置所に面会に赴くことをやめなかった。

「面会を拒否されようが、巖の無実を信じて応援している人間はいる、ということをわかってもらうために通いました。会うことができなくてもいい。面会に毎月通ってきている人間がいるということは伝わると思っていましたから。拒否されて会えない辛い時期が長く続きましたが」

捏造された証拠で受けた死刑判決がついに確定し、絶望のあまり袴田の精神は蝕まれていったのだろうか。確定死刑囚となったからには近い将来、みずからの生命が国家権力によって断ち切られてしまう。刑が確定すると通常、数年の拘置所生活を経て処刑されるが、短い場合だと一、二年で執行される死刑囚もいる。袴田の場合、結果的に逮捕から四八年、死刑確定から三四年ものあいだ刑が執行されることはなく、拘置所に留め置かれた。その間毎朝、「お迎えが来るのではないか」という恐怖のなかで神経をすり減らしてきたのだ。

一般的に刑務所などに長期間拘留されると、拘禁反応(拘禁症)といわれるノイローゼになることが多い。東京拘置所の医務官として勤務した経験があり、多くの死刑囚と接してきた精神科医で作家の加賀乙彦は、著書『死刑囚の記録』(中公新書)でこう指摘する。

〈不断に死とむかいあっている死刑囚は、死について考えないようにすることも、気ばらしに身を投じることもできない。そこで死刑囚は、ノイローゼになることによって死を忘れるのである〉

袴田は神を信じていた。誤認逮捕され酷い捜査で起訴までされたが、神がいる限り自分の無実は裁判で必ず明らかになる。疑うことなくそう思っていた。しかし「絶望裁判」によって死刑が確定してしまった。身近にいる死刑囚が次々と処刑され、この世から排除されていく。強引な死が我が身に迫ってくる恐怖と諦念。神は存在しなかった。現実はなんと無慈悲で冷酷なのか。そうであるならば自分が神になり、近い将来やってくる死に打ち克とう。死を超える生を獲得しよう。自分を保ち、死に抗う方法はこれしかなかった。袴田には神に、強い自分にならなければならない理由があったのだ。

神になった瞬間から、人間としての記憶は曖昧になった。失くしてしまったのかもしれない。あるいはどこかに存在してはいるのだが、一六〇センチあまりの小さな体の奥深くへ意図的にしまいこんでしまい、もはやみずから取り出すことが困難になってしまったのか。ひとつだけ確かなことは、記憶を取り出す必要がこれまでまったくなかったということだ。自分は袴田巖ではなく神なのだから。自分が自分であるために、みずから人間であることを超越する。己のアイデンティティーを確認するために、神になる。そうしなければ自分の存在が消されてしまうからである。

「耐え難いほど正義に反する」

逮捕から四八年が過ぎていた。

二〇一四年三月二七日、第二次再審請求審で静岡地方裁判所(村山浩昭裁判長)は画期的な決定を下す。再審の開始と、同時に死刑および拘置の執行停止を決めたのだ。決定文で村山裁判長は次のように捜査陣を厳しく指弾した。

「捜査機関が重要な証拠を捏造した疑いがあり、(袴田を)犯人と認めるには合理的な疑いが残る」

「A(袴田)は捜査機関により捏造された疑いのある重要な証拠によって有罪とされ、極めて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた。無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在、Aに対する拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する状況にある」

驚くべきことに、裁判所が捜査機関による証拠捏造の疑いを明言し、その証拠に基づく死刑判決により死の恐怖とともに四八年間拘束されてきたと言ったのだ。

裁判所は時おり、「著しく正義に反する」という言い方を用いるが、袴田に対しては、〈拘置をこれ以上継続することは、耐え難いほど正義に反する〉と一層強く踏み込んだ表現をした。国が、耐え難いほど正義に反する状況を半世紀も強いてきた。だから一刻も早く釈放しなければならない、というのが村山判決の論理だ。この一文に、袴田が味わった長きにわたる艱難辛苦を汲む心情が込められている。

これは弁護団の予想をも上回る決定だった。これにより袴田は即日釈放されることになる。これまで死刑事件の再審は四例、袴田で五例目だが、再審開始決定と同時に釈放されたのは袴田が初めてである。これまでの四例は、再審法廷が開かれ再審無罪が言い渡された後に釈放されていた。しかし袴田については、再審請求審で再審開始決定が出たばかりで、再審自体はまだ始まっていない。無罪がまだ確定したわけではない。つまり、この段階ではいまだ確定死刑囚なのだ。確定死刑囚が“娑婆”に出るという矛盾した状態になったのだ。

同日午後五時すぎ、自由を得て東京拘置所の塀の外に姿を現した袴田は、まだ三月末の肌寒い時期だというのに、浅黄色の半袖シャツ姿だった。外界の空気に触れたのは実に四八年ぶり。姉のひで子と弁護士に付き添われ、周囲を窺うように視線を少し動かしたが、表情を変えることはなかった。社会からつま弾きにされ、四八年間も世の中のどん詰まりに隔離されてきた状態から、よくぞ生きたまま戻ってきたものだ。

ところが、この静岡地裁の再審開始と釈放の決定に検察側は異議を唱え、即時抗告(通常審における控訴のこと)した。以降、二〇二三年三月に東京高裁(大善文男裁判長)の再審開始決定が確定するまでにさらに九年の歳月を要した(これを受けて、二〇二三年一〇月から静岡地裁で再審〔やり直し裁判〕が行われ、二〇二四年九月二六日に判決が下る)。

静岡地裁が〈無罪の蓋然性が相当程度ある〉との前提に立ち、再審開始と刑の執行停止を決定したということは、いわばほぼ間違いなく無罪であると認定して釈放したということである。にもかかわらずこの決定は、即時抗告審だけで四年二カ月ものあいだ塩漬けにされてしまった。本来であれば決定後すみやかに再審法廷が始まり、無罪判決が下されていなければならなかった。すでに高齢となっている袴田姉弟の時間がいたずらに奪われていく。証拠の捏造を指摘された検察は意地とプライドにかけ、確定死刑囚の立場にある袴田を再び処刑台の前へ連れ戻そうと必死になっていた。

見方によっては、「再審無罪」をみるまで袴田は、一時的に死刑の執行を停止されているだけの非常に不安定な立場に置かれているともいえる。つまり、ほぼ無実が明らかになっている一人の人間に対して、国家権力が極刑という鉄槌をそれでも下そうとする理不尽な状況が続いているのである。

生き抜くために過酷な現実を「神」に変換する

しかし故郷・浜松に戻った袴田は、そんなことには無関心のようだった。東京から浜松に戻り、姉・ひで子の自宅に身を寄せたときこう語った。

「神の国の儀式があって、袴田巖は勝った。無罪で勝利した。袴田巖の名において。その袴田巖は去年まで存在したが、今はもういない。全知全能の神である自分が吸収した。それに伴って死刑制度を廃止し、死刑の執行をできないようにした。東京拘置所、監獄は廃止された。尊敬天才天才、尊敬天才天才……」(二〇一四年七月、浜松市の自宅にて)

死刑制度が廃止されれば、自分への死刑執行をすることができない。神になり、権力者になって、袴田は悪しき死刑制度を廃止したのだ。袴田の視線は中空に向かい、焦点が定まっていないのか揺れていた。感情をどこかに置き忘れてきたかのようにも、深い苦悩と悲哀が漂っているかのようにも見える。

事件からちょうど五〇年後の六月三〇日、故郷の浜松市内を歩く袴田に同行し、事件から半世紀が過ぎたことを投げかけてみると、

「袴田事件なんか元々ありゃせんだで」

と言葉少なに語り、暑さを避けて公共施設のベンチに腰掛け汗を拭った。そこで再び問うと、語気を強めた。

「袴田巖が犯人だという袴田事件なんか最初からないんだ。あんなもの全部嘘なんだ。重要なのは自白の任意性だで……。嘘ばかりだといい世の中にならんだで、いま毎日、神である自分が浜松の街を見回って嘘が蔓延っていないか確認しているということだ。だから、仕事の邪魔をせんでくれ」

自白の強要、証拠のでっち上げ、でたらめな調書。それらはすべて嘘によって作り上げられたものだという。これは拘禁反応が出る前から、袴田が一貫して主張してきたことである。

釈放から半年あまりが過ぎた二〇一四年一一月、袴田とひで子は島根県弁護士会のイベントに招かれ、二人で出雲路へ出かけた。袴田は黒いスーツに黒の蝶ネクタイ姿だった。聞けば、

「出雲に招かれたんだから蝶ネクタイくらいせんと、な」

イベントであいさつに立った袴田は、万雷の拍手で迎えられ饒舌だった。

「えー、私が袴田巖でございます」

聴衆を前にこう切り出した袴田は、はっきりとした声で続けた。

「全知全能の神である袴田巖は、このたび日本銀行の総裁、最高裁判所の長官に就任しました。善良な市民に給料を支払い幸せな日常を保証し、悪を裁いてまいります。それが袴田巖の役割でございます。神(真実)である私に嘘をついて反対しても神はお見通しだ。嘘が多い世の中になると、人類は成り立たなくなる──。平和で幸せな世の中を構築してまいります」

釈放から時間が経っても拘禁症は抜けていない。記者会見やシンポジウムなどでは、袴田の発言を「拘禁反応による妄想」と失笑する人も少なくない。だが、果たして本当にそうなのだろうか。

記憶が曖昧な部分は確かに見受けられる。しかし、「精神の収容所」のような拘置所から釈放された後の袴田を畏敬の念をもって丹念に追っていくとき、彼の言葉の行間からは人間としての真実が滲み出ているのではないか、取材を続けるうちにそう思えるようになった。袴田の発言には独特な表現や言い回しが多いが、その言葉に含まれている深い思いを踏まえて耳を傾けてみる。眼光紙背に徹すれば、十分に理解することができるのである。

到底受け入れられない過酷な現実を、袴田は自分を神に変換することで再構築してきた。棘に満ちた非情な運命を、嘘で塗り固められた過酷な現実を乗り越えるための物語化である。捏造された証拠によって有罪とされ、いつ命を奪われるか分からない日々を生きる。耐え難いほどの恐怖だが、そうした非道がこの法治国家でも実際に起こり得るのだ。袴田の軌跡を丁寧に追い、その内面に迫っていくことで、事件の背後に潜む病巣が浮かび上がってくるのではないだろうか。

これは、無実でありながら殺人犯の汚名を着せられ、四八年間拘禁され続けた袴田巖の物語である。彼はいかにして神になり、何を成し遂げようとしているのだろうか。

「プロローグ 「神」になるしかなかった理由」より