特にSNSの世界では、よく「承認欲求」という言葉が悪口として使われる。ずっとそれが疑問だった。人に認められたいのは当然のことだし、目障りな投稿に「承認欲求!」と吐き捨てるのも承認欲求に他ならないのに、なぜそんな言葉だけで「全部わかった」という顔ができるんだろう?

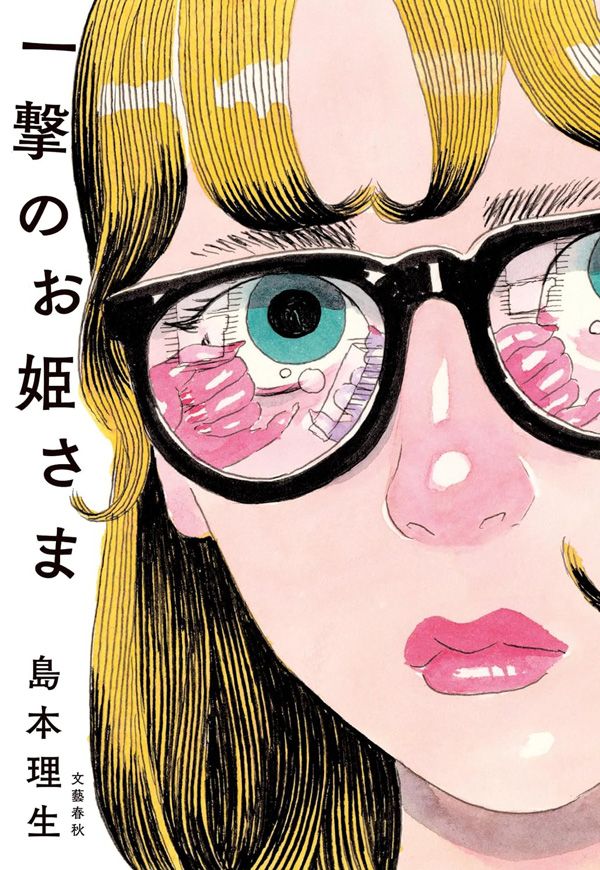

ラベリングは本来わからないものと向き合うための行為だが、時として「わかったつもり」になって他者を理解の範疇に閉じ込めるために使われる。島本理生はデビュー以来、一貫してその「わかったつもり」の檻に入れられがちな人の側に立ってきた作家だ。不倫、宗教二世との年の差恋愛、ホストクラブ通いといった、ややもすると特殊とされる事情を持つ女性たちを描く5編から成るこの『一撃のお姫さま』にもその姿勢は共通している。たとえば前述した「承認欲求」という言葉は本作でも何度か登場するが、1回を除きフラットな文脈で用いられる。だからこそ、大味な悪意をもって振りかざされたときの分断が鮮やかに際立つ。それは作者が「わかったつもり」の加害性を理解しているからに他ならない。

ただ現実には、悪意を理解の前に拒むことも大事だ。それに、理解を搾取されつづけるのも消耗する。読書は基本的に言葉をただ受け取る行為だから(心の対話、とかは置いといてください)一方的に「こんなに辛いから理解して!」と捲し立てられるだけだと「知らん!」と叫び返したくなる。あるいは「寄り添えない私が悪いのか……」と落ち込む。特に後者はその気づきを目的とした作品もあるので一概に否定はしない。ただ長年の読者として、私は島本理生の小説にそう思わされたことは一度もない。とりわけ今作には、その「理解の強要はつらい」という感情さえ受け入れる包容力がある。たとえば「最悪よりは平凡」に登場する育児中の後輩の態度への違和感は、誰しも身近なものだろう。

どれほど痛ましい傷を開示したとしても、今作の主人公たちは同時に自分の弱さや加害性、そして他者の傷にも公平に向き合う。あるいは、さおりちゃんのような聡明な第三者がいる。彼女は事情を知らないなりに自身の経験から精一杯想像力を働かせ、相手のために行動する。随所に描かれる「わからないなりに寄り添う」ことの尊さに、主人公たち以上に救われるのは我々読者だ。

表面的な言葉で他者を斬り捨てるのが聡明さの証とさえされる風潮の中、この作品は果敢かつ繊細な手つきで「わかってもらえないだろう」と閉ざされた心を解きほぐし、寄り添おうとする。だから、必ずしも登場人物の生い立ちに共感する場合に限らず、その祈りが優しく心に入ってくる。許されないことに慣れすぎた多くの人々にとって『一撃のお姫さま』はきっと、私も生きていていいのだ、と思わせてくれる大切なお守りになるはずだ。

しまもとりお/1983年東京都生まれ。2001年「シルエット」で群像新人文学賞優秀作、03年『リトル・バイ・リトル』で野間文芸新人賞、15年『Red』で島清恋愛文学賞、18年『ファーストラヴ』で直木賞を受賞。

いとうあかり/1986年静岡県生まれ。「変わらざる喜び」(「名前も呼べない」に改題)で太宰治賞受賞。著書に『※個人の感想です』等。