『真珠夫人』などヒューマニズムに溢れた大衆小説で売れっ子になった菊池寛は、大正12年、雑誌「文藝春秋」を創刊。芥川龍之介や川端康成をはじめとする才能にも恵まれ、以後、作家と経営者という二足の草鞋を履き続けた。

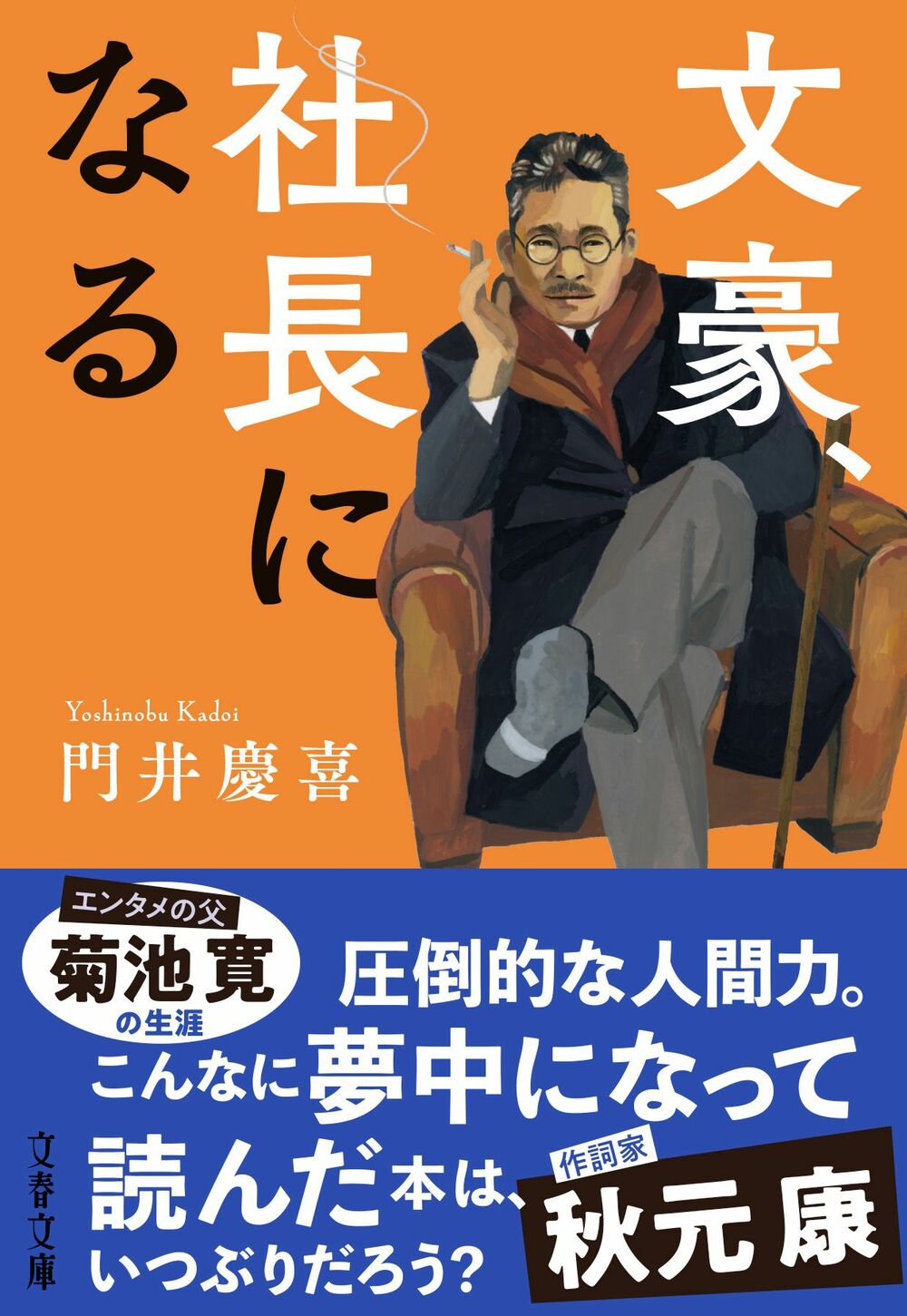

時代に求められ、天才プロデューサーと呼ばれた寛を、『銀河鉄道の父』などのベストセラーで知られる作家・門井慶喜さんが『文豪、社長になる』として小説化し、2025年7月に文庫化された。

本書を読んだ秋元康さんは、とにかく「人間くさい男」として菊池寛に心惹かれたという。

秋元さんに寄せていただいた文庫解説を今回特別に全文公開致します。

◆◆◆

“不運”も味方につける天才

人間は自分の運と他人との縁で操られているんだと思うんですよ。菊池寛という傑出した天才は、その運と縁を誰より持っていたんですね。それを生かしに生かして、失敗しても、そんな不運すら味方につけて追い風にしちゃうんだから、エネルギーが凄まじい。

時代の風を読むことに長けていた。いや、違うかな。誰より面白がり屋だから、大衆と気が合ったのかもしれない。

そもそも、売れっ子作家と、出版社の経営者って、同時にできるものではないと思います。画家と画商は一緒にできるものじゃない。ありえないからクリエイターはみんなスタジオジブリの宮﨑駿さんと鈴木敏夫さんの関係を夢みるわけで、その両立をひとりでやってのけたのが菊池寛なんですよね。

本人はいたって楽しくやっていたでしょう。文学者の矜持と、プロデューサーとしての柔軟な発想、そのふたつを携えて、「二足の草鞋」を悠々と履きこなしていた。

いまも続く「芥川賞」や「直木賞」という文学賞を創設して、その選考委員だって自ら嬉々としてやってね。実際のところ、主題も文体もマチマチな小説をたくさん読むのって、すごく疲れる。でも彼はそれを苦と思わなかったんですね。「輝く才能にまた出会えるかもしれない」と金鉱掘りに胸躍らせているのが目に浮かびます。まるで小学生のように、面白いものへと純真無垢に引き寄せられているんでしょう。それが結果として菊池寛とまだ見ぬ才を結びつけ、そして菊池寛の影響によって、そのひとたちの人生が大きく変わっていく。僕らが知っているあの文豪も、この作家も、みんな菊池寛との出会いによって、自分の道を歩み始めている。

芥川龍之介も、菊池寛の頼みはなぜか断らなかった

『文豪、社長になる』を読むとよくわかるんですが、菊池寛は仲間に恵まれているんです。

それは結局、彼が圧倒的に“人間くさい男だったから”に尽きるんじゃないかと思います。本人はなんでも面白がっちゃうし、人間というものが好きだから、お節介も焼くし、子どもみたいに騙されたりもする。勝負事も大好きで、社には常に将棋盤と卓球台もあったって。新しいことを考えるのは彼にとってお山の大将が次の遊びを言い出すのと同じだったんでしょう。

結局、誰に遠慮することなく好き放題生きているから、自然とみんな巻き込まれてしまうんですね。

何しろあの芥川龍之介だって、菊池寛の頼みはなぜか断らなかった。芥川龍之介と菊池寛の関係って面白いんですよ。それが知れたのも、この本を読んでよかったことのひとつかな。許し合える親友。べったり一緒というんじゃなくて、性格も作家としてのスタイルも真逆。だからこそ、惹かれ合っていたのかなと思います。ふたりは旧制一高の同級生として出会ったときから対照的で、片や東京生まれの洗練された都会人、片や高松から出てきた地方出身者。才能もね、一緒に同人誌なんぞもやるわけだけど、芥川は早々に夏目漱石に認められて文壇デビュー。菊池は鳴かず飛ばずで記者やって。だけど、芥川は何くれとなく菊池の世話をして、菊池の転機になった新聞連載も、『中央公論』への寄稿も、全部芥川の縁で実現してる。

でもここが菊池寛たる所以で、待ち焦がれた『中央公論』からの依頼にですよ? 誰だって足が震えるような大一番で、こう考えた。

「自分は“無名”の作家である。これを使わない手はない」。それも「“有名”な芥川を題材にすれば、きっと読者にウケる」と。あざといけれど、天晴れな企画です。

そうして彼の代表作のひとつ「無名作家の日記」が生まれるわけですが、当時の文学者で「ウケ」を重視するひとなんていたんでしょうか。川端康成が「『伊豆の踊子』、これ書いたらウケるかな?」なんて考えたとは思えない。普通はそういう時こそ、独りよがりなものに走っちゃう。温め続けてきた「俺の最高の構想」を知らしめずにはいられないですからね。

菊池寛は“大衆とともにある”という、それをやり切ったひとなんだと思います。「文学とは何か」なんて論じながら、一方で大衆小説の極みである『真珠夫人』が大ヒットしたら、めちゃくちゃ喜ぶ。雑誌「文藝春秋」がどんどん売れていく様にも気持ちの昂りを隠さない。

やっぱり文学青年だったら、たとえば僕らの世代だったら群像新人文学賞とか文學界新人賞とかでデビューして、かっこよく純文学やりたいと思っちゃうんですよ。だけど、菊池寛はかっこよくやろうとしない。主導権を読者に預けられる。そこが素晴らしいし、共感するし、僕はそこが好きなんです。

だって自分の名前ですら、本来は「キクチヒロシ」なのに「みんながカンって呼ぶならそれもいいかな」とあっさり変えてしまう。僕もよく「アキモトコウ」なんて呼ばれるんですが、そんなにあっさり名義替えできませんからね(笑)。そこにも彼の大衆性といいますか、直観を大切にするんだなぁと思います。

「大衆」との闘い

この本の二篇目に、直木三十五をフォーカスした「貧乏神」という話が収録されているんですが、僕はそこでの菊池と直木のやりとりがすごく好きでした。

「文藝春秋」が創刊されて以来、雑誌が出るたびに直木三十五がきわどい文壇ゴシップを書くんです。書かれた作家は当然怒るし、下品なことをするなと周囲からも非難囂々。さすがの菊池寛も直木を止めるのかなと思ったところで菊池は言うんですね。

「君の書くものは痛しかゆしだ。雑誌の品位のためにはやめてほしいが、売り上げのためにはつづけてほしい」

そう、低俗なのは百も承知。でも、読者が読みたいのは、ウケているのはゴシップなんだ――。そのことをちゃんと受け止めているんです。高尚な文学者としての心と、読者=大衆が望んでいるものは何か? ということを冷静に見極める経営者の目。そのふたつを持ち続けられたひとなんでしょうね。

大衆心理って、本当に難しい。特に、菊池寛の生きた時代は戦前から戦後にかけて、世相というものが強烈に存在感を放っていた時代です。自由闊達で鳴らした文藝春秋社内の雰囲気も戦争を巡って二分され、さしもの菊池寛も参ってしまう。本の中にこんな一節があります。

いまや晴里(*社員の名前。軍国派)のうしろには世間という絶対の味方、文字どおり百万の味方がついているのだ。おそらく歴史上のどんな暴君よりも感情的で、短絡的で、支配力が強く、あんまり強すぎるので大衆自身の言論さえも圧殺してしまう自家中毒の独裁者が。

まさに、どんな暴君よりも支配力があるもの、それが大衆なんですよ。

戦時中のエピソードにもすごく菊池寛らしいものがあって。昭和十三年の芥川賞の選考会で、菊池寛は火野葦平が書いた「糞尿譚」を推した。晴れて受賞となって調べたら、筆者の火野は杭州に出征中だという。日頃、軍国主義を毛嫌いしている菊池だけど、「出征中か、それはいい。“戦地もの”は読者が喜ぶ」と声を弾ませ、贈呈式は現地でやろう、誌面で派手に報告しようと舌なめずりをする。

それでも、社長が自ら行けば、社をあげて戦争を賛美していると誤解もされる。だから「小林秀雄君が上海に行くと言ってたな。足を延ばして寄ってもらおう」なんて、リスクヘッジもちゃんとする。チャッカリしていると言うか、したたかと言うか……。

でも軍のほうもそれに味をしめたのか、その後、菊池寛を呼び出して、文士従軍の音頭を取ってくれと打診してくるんですね。「ペン部隊」と呼ばれるその試みは実現して、菊池自身も戦地に行くことになってしまうのだけれど、それでも反骨精神は決して忘れないぞと、従軍中は笑わない。戦争に加担したくないという意思を仏頂面で示すんだと彼は言うわけです。

なんだそれはと思うけれど、その子どもじみたところが結局、菊池寛の愛嬌であり、信念でもある。芥川をはじめ、一癖も二癖もある奴らがそろって菊池寛に惹かれていたのも、きっとそんな人間味っていうのかな、ひととしての魅力なんじゃないかと僕は思います。

それは作家だけじゃなくて、佐佐木茂索とか池島信平(*ともに後の文藝春秋社長)とか、良きブレーンや仲間となった面々も、そういう人間だからこそ付いていこうと思ったんでしょうね。

菊池寛には天性のスター性があった

今回、菊池寛と僕に共通点があるのではないかと解説をご依頼くださったそうですが、はっきり言って僕は、彼の足下にも及ばないと思います。僕はね、映像制作会社とか音楽制作会社とかいくつも会社をつくって、それ全部潰してるんですよ。ひとたび映画なんて撮り始めたら、予算なんてあっという間になくなっちゃう。作ってる最中の人間てのは「赤字がなんだ! 面白ければいいんだ!」って、自分の定期預金だろうが何だろうが、どんどん崩してどんどん補填しちゃうわけです。

菊池寛も創業当初は公私混同、雑誌は文藝春秋社が発行しているけれど、お金は全部、自分の財布から出している。帳簿すら付けてなかったって……。菊池寛ってひとは本当にドラマに事欠かないひとでね、そういう杜撰さが引き起こした悲劇もこの本で描かれていて、ある社員が会社のお金を横領するんですけどね……。

その横領野郎がね、後日、逆恨みして猟銃もって会社にやって来るわけですよ。その瞬間の菊池寛が予想を超えた行動に出る。社員をかばってテーブルを回り込んで、猟銃男と対峙するわけです。その緊迫感たるやもう(笑)。「いつから、僕を裏切った?」なんて言ってね。そんなセリフ、人生で言ってみたいよね。著者の門井(慶喜)さんがまた見てきたように臨場感たっぷりにそのシーンを描いてるんです。あそこはみなさんにもぜひ読んでほしい。

菊池寛はつまり、ここぞという時に舞台に上がれる男なんですよ。本人が小説なんですよね。彼の生涯そのものがドラマだと思う。

もし僕が猟銃を構えた相手と対峙したら? おそらく、ものすごく客観的になるでしょうね。足が震えて動けないのについ「どう立ち回ったら面白いだろう」と考えると思う。そこは菊池寛にすごく共感するんですよ。ただ、実際には何もできないでしょう。そこで堂々とテーブルを回り込んでいける人間だったら、裏方の人間にはなってないですから。

菊池寛には、表に立つ度胸と、天性のスター性があった。運も実力もあって、きっといつだって人生に高揚していたと思うんです。流行作家になって、会社を興して、とにかく酒を飲んで、倒れ伏すまで肉をたらふく食べて――そう、思うまま、ドラマティックに生き抜いた。時に失敗しても、また良い方向へと転がっていける力を持っていた。だから最後の、一度は会社を手放した菊池寛に、次代を担う池島信平が「会社へ戻ってくれませんか」「楽しいんですよ。楽しいんだ、菊池さんと仕事してると。それだけっ」と声をかける場面は鼻の奥がツンとしました。池島も佐佐木茂索も、当時の社員たちみんな、菊池の部下とかそういうのを超えて、あれはそう、同志ですよね。

芸術と娯楽の境界線を行き来できた天才

僕もかねがね「仕事は楽しめなくなったら終わり」と公言してきました。今年六十七歳ですが、いまだに作詞中や企画を練っている最中は高校生の自分に返るんですよね。朝、目覚めた時、なんだかふと「いやぁ、すごく長い夢を見たな。高校二年の夏休みから始まって、俺が作詞家になって……」と思うこともあります。だって、これは謙遜でもなんでもなく、僕には何もないですから。親が出版社やレコード会社、放送局に勤めていたわけでもない。親戚にミュージシャンや俳優がいたわけでもない。高校二年生の夏休み、手書きの台本をラジオ局に送ったのがこの業界に入ったきっかけですが、そもそもなんで台本を書いたのかもわからない。夢のように摑みどころのない人生なんです。

だから、菊池寛と、彼の周りにいたたくさんの本物の文士たちの物語に触れると、やっぱり怯むところはあります。特に、経営しながら雑誌の企画考えて、作家の地位向上を目指してナントカ協会も立ち上げて、それでもなお書くエネルギーをマグマのように放出し続けた菊池寛はやっぱりはるか遠い存在、とんでもない化け物です。

でもひとつだけ。「あ、これ面白いかも!」とひらめいた時に覚える、しびれるような興奮。それだけは、僕にも「わかるなぁ」と思えました。漫画でいうなら、電球が頭のうえにポンッと浮かぶ、あの瞬間。何十年仕事しても、あの瞬間を超える悦びは知りません。

菊池寛が創刊してちょうど百年たったいま、奇しくも僕は、雑誌「文藝春秋」で「秋元康ロングインタビュー」という連載をしていますが、あれも、「自分が自分にインタビューしたら面白いかも」と思いついちゃったからやってるだけ。毎回書くのは本当に大変なんだけど(笑)。とにかく予定調和を壊したい、誰も見たことがないアイディアで読者を、観客を沸かせたい。それこそが僕にとっての快楽であり、病であり、菊池寛にとってもそれは同じだったと思う。

身近に芥川龍之介や川端康成がいて、天才というものを誰より知りながらなお、お茶の間を見続けることができた男。菊池寛はきっと、大衆の貪欲さが時のスターを生むということもわかっていたのでしょう。

僕も、スターが誕生する瞬間には何度か立ち会ってきました。菊池寛じゃないけれど、失敗すら自らを輝かせる糧とする逸材というのが世の中にはいて、彼、彼女らは、大衆の地熱を取り込んで、スターダムにのし上がっていく。

芸能だって文学だって、大衆の手に委ねられたら本望でしょう。菊池寛は、芸術と娯楽、そして作家と経営者の境界線を自由に行き来できた天才なんですよ。

(談)