〈“怪物ヒグマ・OSO18”のノンフィクション書籍を朗読した俳優・國村隼が語る「このクマとの縁」と「共存の難しさ」〉から続く

肉食化して66頭もの牛を襲ったOSO18の捕獲・駆除にあたった対策班リーダーの手記『OSO18を追え “怪物ヒグマ”との闘い560日』(藤本靖・著/文藝春秋)。本書のAudible版が9月26日から配信されたのを記念して、連続襲撃事件の最初期を描いた第1章と、未だ多くの謎を秘めながら本格的な捜索活動が始まった第2章の各冒頭部分の本文と音声を抜粋して紹介する。

Audible版の朗読を担当した俳優の國村隼(くにむら・じゅん)氏の抑えた低音のナレーションにより怪物と対峙する緊張感が一層漲った本書の魅力を、〝極上のオーディオブック体験〟としてぜひ、体感していただきたい。(全2回の2回目)

◆◆◆

件のヒグマには「OSO18」なるコードネームを冠せられるようになっていた。

第1章 2019年・夏 襲撃の始まり

2019年8月11日の襲撃

国道272号線沿いにある中茶安別の「セコマ(セイコーマート)」(北海道発祥のコンビニチェーン)の前で標茶町職員と合流すると、彼は意外なことを口にした。

「実は今朝も牛が襲われたんです」

本来であればこの日は、8月5日、6日に牛がヒグマに襲われた現場を見ることになっていたのだが、発生から間もない現場の方が足跡などの痕跡が残っている可能性は高い。そこで急遽、今朝被害があったという現場へと向かう。

現場は上茶安別西牧野付近の放牧地だった。現場に到着すると、推定体重300kgの黒毛和牛が傷ついて立っているのが目に飛び込んできた。

群れの先頭にいる牛なので、ボス的な存在なのかもしれない。その牛の前肩付近には血が滴るクマの爪痕がしっかりと残されている。

クマの襲撃を受けた牛の傷は、獣医の治療を受けて時間が経てば基本的には癒える。一方で傷はそれほど深くなくても息絶えてしまう牛もいる。襲われた精神的ショックが牛の生命力を奪ってしまうのである。

この時点では「本当にクマに襲われたのだろうか」と半信半疑だったのだが、現場周辺を探索してみると、いくつかのクマの足跡が発見できた。

この日は、簡単に過去の現場を確認するだけのつもりだったので、スケール(巻尺)を持参していなかった。実測はできなかったが、サイズはそれほど大きくない。赤石と話す。

「これ、どれくらいあるかな~」

「たぶん15cmから16cmってとこだろ」

ヒグマの足跡からは、そのクマ自体の大きさがある程度まで判る。前足幅が15cmを超えるということは、200kgを超える。大型の部類に入るクマということになる。

ちなみに後足の足跡からは、雌雄の判別が可能だ。後足の「かかと」が三角に尖っていればオス、丸みを帯びていればメスである。

この現場で見つけた足跡のかかとは三角状で、大きさは15cmを超えているから、「体重200~230kgほどのオス」であると推定できた。

現場に残された足跡は、クマが放牧地の丘の頂上から沢へと降りてきたことを示していた。

丘の上から現れたクマは、中段にいた牛の群れを襲撃した後、沢の中に入り込み姿を消したものと思われた。

その沢からは、トドマツ林が2kmほど連なって雷別国有林へと続いており、そちらの方向に向かったのであろう。

すると、同行している標茶町職員に連絡が入った。

<クマが檻に入った。小さめなのでたぶん、(牛を襲ったのとは)違うクマのようだ>

そこで上茶安別の現場を後にして、ヒグマが檻で捕獲されたという場所へ回ることにした。

ヒグマが檻で捕獲されたのは、現場から車で走ること20分のところにある標茶町オソベツだった。そう、“最初の事件”が起きた場所である。しかもクマが捕獲されたのは、最初の事件現場となった放牧地に設置された檻であった。

一般的に夏場の時期は、木々の葉が生い茂り見通しがきかないため、クマを銃で追跡するのは安全上、好ましくない。従って誘因餌(エサ)と捕獲檻を使用するのが北海道内では主流であり、最初の被害があった場所の周辺にも檻を設置していたのだろう。

檻の周囲では、数ヘクタールに及ぶデントコーン(飼料用トウモロコシ)の作付けが行われている。その背丈は、ゆうに我々の身長を超え、見通しはまったくきかない。

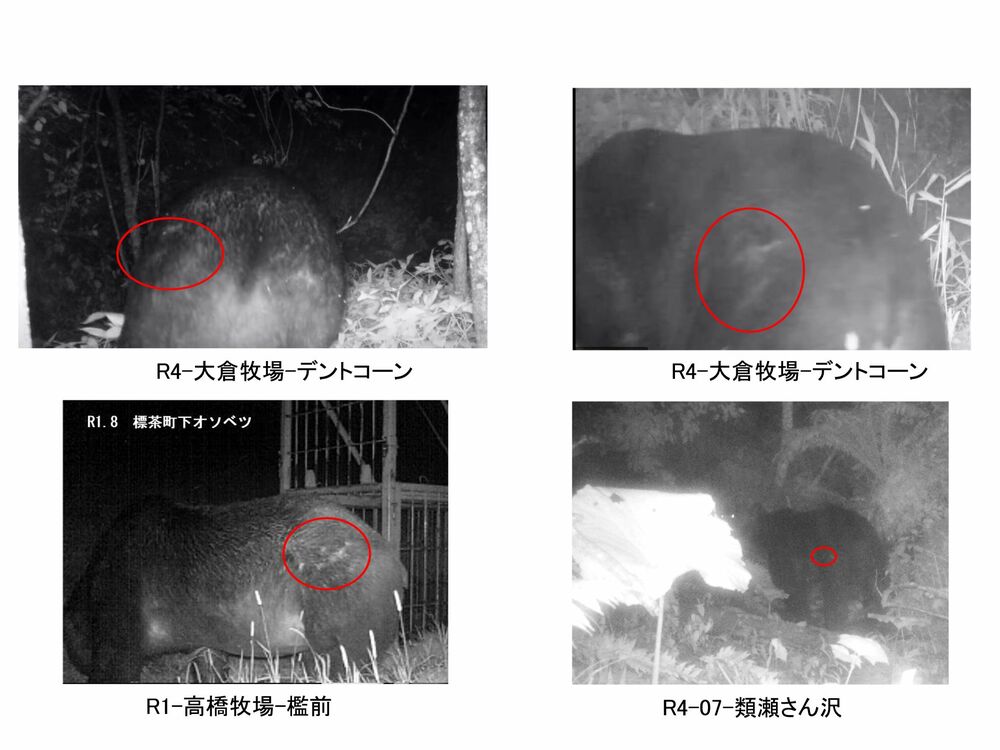

そのデントコーン畑の反対側の放牧地に置かれた檻の中に確かにクマが入っていた。すでに銃によって「トメ(とどめ)」を刺された後だった。

体重は80kgくらいだろうか。どう見ても先ほど現場検証した上茶安別の牧場で見つけた“犯人”の足跡の持ち主としては、小さすぎる。

赤石は現場を見るなり「こんなやり方してたら、獲れないべや」と言った。

赤石がまず指摘したのは檻の設置場所の問題だった。

檻は開けた放牧地の真ん中にポツンと置かれていたのである。これだと実際に檻に入っていたような経験の浅い若グマならともかく、ちょっとでも警戒心の強いクマは近づきもしないはずだ。

捕獲檻の問題点

さらに問題なのは、檻が小さすぎることだった。

我々のNPOでは通常、幅90cm、奥行き3.3m、高さ90cmの檻を使用しているが、このとき標茶町で設置されていた檻は、幅1.5m、奥行き1.5m、高さ1.8mというサイズだった。

これでは檻の高さが高く、奥行きが短すぎる。捕獲檻を使用する場合、「クマを檻に入れる」だけではダメで「クマを檻の一番奥に誘い込む」ことが重要になるからだ。

オソベツの檻の奥側と左右には、捕まったクマが檻の外から中のエサをとろうと地面を掘り返した痕跡が何カ所もあった。これは一般的にクマがよく行う行動だが、それでもエサをとれなかった場合に、クマは仕方なく入口に身体を入れる。

そして体を伏せるようにして奥のエサへと精一杯手を伸ばすのだ。

今回捕まったような小さなクマであれば、奥まで手が届かないので、身体全部を檻の中に入れざるを得なくなり、その瞬間、入口の扉が閉まる。だが、これより大きいクマになると、身体の後ろ半分を檻の外に出したまま、手を伸ばせば奥のエサに届いてしまう。

仮に扉が作動したとしてもクマの身体の後ろ部分に引っかかるから、驚いたクマはそのまま後退りし、逃げることができる。

そういう経験をしたクマがその後、檻に近寄ることはまずない。

体高1m、体長2mの成獣のクマだと、伏せて手足を伸ばしただけで3mになる。

だから檻の奥行は、最低でも3m以上は必要なのだ。

もっともこうしたことは、我々が赤石を中心として、これまで50頭以上のヒグマを檻で捕獲してきた中で熟成させてきたノウハウであり、技術でもある。

標茶町のようにこれまでほとんど捕獲実績のない地域であれば、捕獲檻の使用に慣れていないのも無理はない。

聞けば、周囲のデントコーン畑では、このところ毎年のようにヒグマによる被害が多発しているという。農家の方もその食害は仕方ないと半ば諦めていたが、捕獲檻の置き方などを改善すれば、効果はあがるはずだ。

そこで我々は、捕獲作業終了後に標茶町役場の職員に対して檻の設置方法、檻の仕様、誘因餌の設置方法等を細かくアドバイスした。

前述した通り、標茶町に住んでいるわけではない我々はアドバイザーであり、連続襲撃事件を起こしたクマを追いかける立場にはない。あくまで部外者なのである。

地元の方々もはっきりとは言わないが、「こいつらは何しにきたんだ」という空気もなくはなかった。その時点で、標茶の鉄工所で大きな捕獲檻を新たに製作中だ、とも聞いたので、これ以上は我々の出る幕ではなかった。

帰りの車中では赤石と「本当に獲れるかね」「あのデントコーン畑だと視界がきかないのが厄介だな」などと話しながらも、「まあ、冬が来る前には獲れるだろう」という程度に考えていた。

「俺たちの言ったこと、聞いてくれたら獲れるべ」と赤石が呟いた。

ところがその後、いつまで経っても、「牛を襲っていたクマが獲れた」という話は聞こえてこず、それどころか以後も牛の襲撃は続いたのである。

いったい何がこのクマを“ 牛殺し”に駆り立てるのか――私なりに気にはなっていたが、部外者の立場では得られる情報も限られる。

それでも、我々が現場を見た限りでは相手はあくまで普通のクマのはずだった。

まさかそれから4年にわたり、このクマが人間の追跡の手を逃れ続け、やがて日本中を震撼させるほどの存在になろうとは、この時点では誰もわからなかった。

食べるために牛を殺すのなら、まだわかる。だが、襲っておいて食べていないのは、なぜなのか。

第2章 2021年・秋 追跡開始

2021年8月5日、私と赤石はOSO18が最初に牛を襲った現場を訪れていた。

私たちの住む標津町から車で1時間ほどの距離にある標茶町のオソベツ地区にあるT牧場である。

この時点で既にOSOは49頭の牛を手にかけていたが、“連続殺人鬼(シリアルキラー)”というものは、その後の連続犯行を決定づける要素を、最初の事件現場に残しているものだ。

そういう目で改めてOSOによる最初の犯行がいかにして行われたかを検証してみようと考えたのである。

最初の襲撃を検証する

OSO18が初めて牛を襲ったことが確認された日、つまり2019年7月16日、標茶町のある釧路地方の天気は曇りだった。日中の気温は20度に届かなかったが、湿度は90%近く、ジメジメとした日だった。

この日、T牧場の牧場主の息子であるAさんは、夕方になっても戻らない乳牛がいるのに気づき、牧草地を探し回っていた。

高台になった放牧地から沢筋へと降りていく途中にある茂みに入ろうとしたときのことだ。地面に落ちていた枝に躓き、小さく声をあげた瞬間、茂みの中から黒い塊が飛び出した。それは一目散に沢筋を駆け下り、あっという間に姿を消した。牛ほどの大きさのクマだった。

呆然としながらクマの飛び出してきた茂みを覗くと、牛の死骸が横たわっていた。

これが最初の事件が発覚したときの状況であり、OSOの唯一の目撃情報である。

間一髪だったと思われることがある。

それは第一発見者のAさんが偶然にもOSOよりも物理的に高い位置にいたという点だ。

クマには自分より高い位置にいる相手に対しては、攻撃を躊躇する習性がある。逆に相手が自分よりも下にいる場合は、積極的に向かっていくことが多い。

もしAさんが下からOSOの潜む茂みに向かっていたら、襲われていた可能性が高いだろう。

一方で赤石は現場を見ながら、こんなことを言った。

「この距離で襲われなかったということは、結構ビビりのクマかもしれねえな」

クマは獲物を食べている最中に近づいてくる人間があれば、獲物を守るために人間を襲うことが多いからだ。確かにOSOの性格として人間を避ける“ビビり”の傾向があるのかもしれない。

牛の死骸を見つけた場所は、沢筋の中段付近。死骸のすぐ横には太い風倒木があり、クマは、この陰に自分の獲物となった牛を隠そうとしていた。そこへAさんが来たのだろう。

死角の多い土地

私と赤石とでその場所を確認したところ、OSOが獲物に周囲の土や木の葉をかけて隠そうとした痕跡が残されていた。

これは一般にクマの「土饅頭」と呼ばれるもので、クマは自分が食料と看做したものを土に埋め、その上から草や葉をかけて隠しておき、また時間を置いて食べる習性がある。従って、OSOはいたずらに牛を襲ったのではなく、食料と看做していることがわかる。

一方で写真で見る限りでは、襲撃された牛は死後硬直が始まっており、死後、時間が経っているような印象を受けた。夜間に別の場所でクマに襲われ、この沢筋まで持ってきた可能性もありそうだ。

クマはこの場で牛を殺したのか、それとも殺した後で引張ってきたのか、あるいは生きている牛を引っ張ってきたのか──せめて当日の現場を我々が検証できていれば、そのあたりがもう少し明確になるのに、と、もどかしい思いがこみ上げてくる。

事件発生から時間が経つにつれて、現場からは色々な物的証拠が消えていってしまう。

だから我々は通常、ヒグマの目撃情報から30分以内の「現着(現地到着)」をモットーにしている。早ければ早いほど、正確な足跡がみつかりやすいし、草木の状態から、どこからどこへ向かって移動したのかという情報を手に入れることができるからだ。

捕獲するためには、そのクマの移動経路を明らかにする必要があるのだが、この土地では移動経路の特定自体、難航しそうだった。

現場に着くまでの車窓の景色を見ながら気になっていたのだが、私や赤石が住んでいる標津と違って標茶の地形は起伏に富んでいる。牧草地でありながら、まるで登山をしているかのような傾斜地さえ存在する。これは、牧草地の中に数多くの「死角」が存在することを意味する。唯一、起伏がなく平坦な場所である釧路湿原にしても、ヨシが密生しており、違う意味での「死角」を作り出している。

こういう土地で一匹のヒグマを探し出すことの困難さを改めて痛感する。

OSO18をめぐる大きな謎

<OSO18 捕獲対応推進本部会議>

11月16日、標茶町開発センターの大会議室の入口ドアの脇に、そう書かれた紙が掲げられた。

この会議は先日、我々のNPO事務所を訪れた釧路総合振興局の井戸井らの呼び掛けによるもので、牛の連続殺傷事件に対する広域的な体制作りと捕獲に向けての方向性を探る重要な会議であった。

集められたマスク姿の男たちは、テーブルの上の資料をめくったり、腕組みして目を閉じたり、思い思いの格好で会議が始まるのを待っていた。

出席者はOSOによる被害が集中している標茶町と厚岸町の役場関係者と、両町の猟友会や農協の関係者が中心である。

さらにオブザーバー(助言者)として、公益財団法人「知床財団」から石名坂豪、「ヒグマの会」から山中正実、独立行政法人「北海道立総合研究機構」自然環境部から釣賀一二三という日本におけるヒグマ問題のスペシャリストたちも出席している。NPO法人「南知床・ヒグマ情報センター」からは私と、事務局長の黒渕、赤石が参加した。

まだ新型コロナウイルスが猛威を振るっている中で、慎重に「三密対策」をとりながら、これだけの人数が一堂に集められたところに事態の深刻さが表れている。

従来のヒグマ対策は、被害のあった自治体が中心となって、それぞれの地区での捕獲を試みていたが、この会議では、関係機関が横断的に一体となり、OSO捕獲に向けた取り組みをしていくことが前提となっている。

会議冒頭では、標茶町の宮澤匠係長と厚岸町の古賀栄哲係長から過去の被害現場、また実施してきた捕獲の取組みが報告された。

ここで報告された情報のポイントは大まかにいって以下の2点だった。

・OSO18は常に移動しながら、次から次へと場所を変えて襲撃をしている。そのため捕獲が難航している。

・死亡した牛と同じくらい負傷した牛がいる。つまり「死亡率」は半分程度である。

この2点目については私も気になっていた。

例えば2021年7月1日、標茶町茶安別の牧野で6頭の牛が襲われたケースでは、牛はいずれも負傷したものの、一頭も死んでいない。また食害の痕跡もなかった。

食べるために牛を殺すのなら、まだわかる。だが、襲っておいて食べていないのは、なぜなのか。襲われた牧場の関係者の中には「まるでハンティングを楽しんでいるようだ」という感想を漏らした方もいたが、そんなクマはこれまで聞いたこともない。

なぜ牛を襲ったのに、食べていないのか──これはひとつ「大きな謎」だった。