読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表になるも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

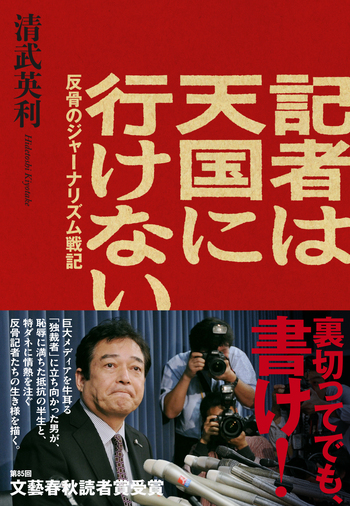

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生と、現代の記者たちの奮闘を描く『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋)を刊行した。

今回は清武氏が本の中にも登場する文章術を体得するまでのエピソードを、偉大なる先人たちの教えとともに「特別読切」の記事として紹介する。

◆◆◆

井上ひさしが明かした作文の秘訣

駆け出しの読売新聞青森支局時代に、伊東幸三という支局長に告げられた言葉は忘れられない。

これは拙著『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋)に記したことだが、彼は四つのことを教えてくれた。

一つは「真実はディテールに宿る」。ディテールを大事にしろ、というのは多くの人が言うことだが、彼の教えは実に具体的だった。「インタビューに行ったら、相手の鼻毛の伸び具合まで観察しろ」という具合である。

二つ目は「かみさんに読んで聞かせるように原稿を書け」。業界用語やカタカナ語を可能な限り使わず、平易な文章を心がけろ、と言った。私はその言葉や、『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室』(新潮文庫)の中にあった、

作文の秘訣を一言でいえば、自分にしか書けないことを、だれにでもわかる文章で書くということだけなんですね

という一節を大事にしている。

三つめは「書き出しで読者の心をつかめ」。特に紙幅の狭い新聞では、取材の帰り道の段階からうんうん唸りながら、書き出しを考えなさい、という。

雪の道を角巻きの影がふたつ。

「どサ」「ゆサ」

出会いがしらに暗号のような短い会話だ

これは、朝日新聞の名文家である疋田桂一郎の連載企画『新・人国記』青森編の有名な書き出しだが、その一文を定めるまで彼はひどく呻吟し、7回も書き直したという。

一方の読売には辻本芳雄という異才がいて、2795回に及ぶ『昭和史の天皇』を読売に連載した。その書き出しは、「天心の笑い」という見出しが付けられた。

名文家が書いては消して、書いては消して

笑いの中には微笑、冷笑、苦笑、独笑、空笑、さまざまの笑いがある。哲学者ベルグソンはこの「笑い」について一書をものしているが、それらのいずれのジャンルにも属さない“天皇の笑い”というのがあると思う。とくに戦後の陛下はよくお笑いになる。その笑いは、文字通り天心の笑い、とでもいうか。顔だけでなく、全身をゆさぶってお笑いになる

彼はこれを締め切り2日前の夜になって書き上げ、自宅を訪れた松崎という部下に、「でけた、でけた! 松っちゃん!」とポンと原稿を投げて寄越した。それを読んで、松崎は頭を張り倒されたような気分になった。

――ハァ! 文章というものはこういうふうに作るのか。

「社会部きっての名文家という人が、書いては消して、書いては消して、最初書いたものにビューッと棒を引っ張って欄外に書いて、その欄外に書いたものをまた横っちょにビューッと引っ張って書き足して、それでまたビリッとやって、俗に言うと紙屑の山のようにして彼は書いていたんです」

ただし、伊東は、それを手本に書け、とは言わなかった。新米記者に真似のできるものではなかったし、それぞれの記者が持つ個性こそが文章の命だからだ。

「潔くカットして投げ捨て」というヘミングウェイの教え

後年、私はヘミングウェイの「ミス・スタインの教え」という文章を読んでいて、ニヤリとした。伊東に言い返したくなったのだ。それは文学修業中のヘミングウェイがパリで腹を空かせながら書いたもので、

書き出しが妙に凝っていたり、何かを紹介するか提示するような調子になっていたら、そういう凝った渦巻き模様や無駄な装飾は潔くカットして投げ捨て、最初に書き記した簡潔で平明な文章に立ちもどっていいのだということに、私はすでに気づいていた (新潮文庫『移動祝祭日』に収録)

とあった。彼はさらにこの一節の後に、

私は当時、自分の作品に奥行きを持たせようと努めていたのだが、そのためにはただ簡潔な真実の文章を書くだけでは足りないのだということを、セザンヌの絵から学んでいたのである

と記している。私たち駆け出し記者は文章修行の玄関先でちょろちょろしていて、それを読書家の伊東は笑って励ましていたのだな、と思った。

入社3年目の記者による息づかいが聞こえる筆致

そして四つ目の教えは、「自分だけしか書けない記事を書け。それが特ダネだ。その一方で分かりやすい文章を書くことができれば、会社におもねる必要はない」というものだった。

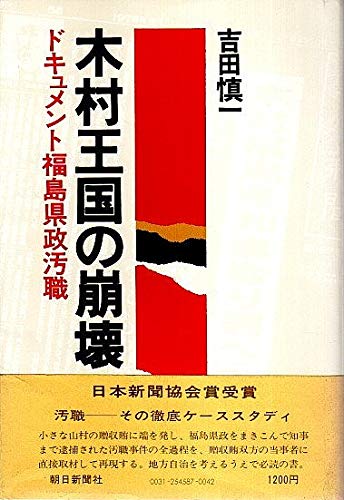

当時、朝日新聞の福島支局に配属されて3年目の吉田慎一(後にテレビ朝日社長)が、木村守江福島県知事の土地開発に絡む収賄汚職事件を取材し、福島県版に長期連載のうえ、『ドキュメント自治体汚職 福島・木村王国の崩壊』(朝日新聞社)を書いた。

福島県天栄村という小さな村で起きた贈収賄が、県の頂点に君臨する知事の逮捕まで拡大していく過程を、息づかいが聞こえるような筆致で追った。

桑原は茶封筒を渡したあと、三十分ほどで席を立った。菅野は、自分の座ぶとんの下の茶封筒をポケットに移しかえ、桑原を玄関まで見送った。桑原が帰ってから自室に戻り一人で封筒を開けると、一万円札で三十枚あった。「前より多いな」と菅野は思った。

(中略)菅野も第四房に入れられ、一人ぼっちの生活が始まった。

むろん、菅野にとって初めての経験であった。菅野の頭は、事件のことでいっぱいであった。日の当たらない三畳ほどの独房の中でじっと黙って物思いにふけった。つい昨日まで県庁課長として大きな机の前にすわっていた自分がうそのようであった

このドキュメントで、吉田は1978年度の日本新聞協会賞を受賞している。

「特ダネを獲ること」と「人間を書くこと」の差

トルーマン・カポーティやゲイ・タリーズらが牽引するアメリカのニュー・ジャーナリズムが話題になっており、当時、日本にも同様の手法が輸入されていた。伊東は私の前でそれを話題にした。彼は、朝日の支局で入社3年の吉田に追跡させ、支局長やデスクらが長期連載を支えたところに、自由な地方版の可能性を見いだしたのではないか。

だが、その伊東も3年ほどで転出していった。後任の支局長は、「何が何でも特ダネを獲れ」と発破をかける厳しい人だった。新たな管理者の登場は良くも悪くも本州最北の支局の雰囲気をがらりと変えた。私は毎年のように一面トップで特ダネを書いた。よく記事を書いたという自負はあったが、特ダネを獲るということと、人間を書くということの間には大きな差がある。

遥か西の大阪社会部では、社会部長の黒田清を中心とする記者たちが特ダネを獲り、連載をし、それを本にまとめていた。その存在は小さな師匠を失った地方記者の希望だった。前述の『作文教室』の最後に、井上ひさしはこう書いている。

書いては考える、考えては書く。そうして一歩ずつ前へ進みながら、ある決断を自分で下していく。

人間は書くことを通じて考えを進めていく生き物です

伊東が去ると、文章作法を教えてくれる者はいなくなった。だが、後になって考えてみると、それはひとつステップを踏み上がり、自分で考えてものを書く始まりなのだった。