第二次世界大戦終結後のニュルンベルク裁判、東京裁判の系譜を受け継ぎ、2002年に設立されたオランダ・ハーグに拠点を置く国際刑事裁判所(ICC)。戦争犯罪や人道に対する犯罪を行った個人を処罰する世界初、唯一の裁判所のトップを務めるのが赤根智子さんだ。『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』では、二つの戦争とアメリカの制裁に対峙する奮闘の日々を綴った。新しい犯罪被害者支援、加害者の更生プログラムの可能性などを探る日本財団のプロジェクトチームとともにICCを訪問した訪問記。

国際刑事裁判所(ICC)が今置かれている危機

オランダ・ハーグに拠点を置く国際刑事裁判所(ICC)が今、危機に瀕している。ロシアのプーチン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を発付したのを機に日本でも知名度が高まったが、ネタニヤフ首相への逮捕状発付に対して、アメリカのトランプ大統領から強い圧力を受けているためだ。

ICCは第二次世界大戦終結後のニュルンベルク裁判、東京裁判の系譜を継ぎ、1990年代に設置された旧ユーゴスラビア国際刑事法廷、ルワンダ国際刑事法廷など様々な積み重ねの上に2002年に設立された。戦争犯罪や人道に対する犯罪などを行った個人を処罰できる常設の国際刑事法廷としては世界初で、唯一の存在といえる。長引く冷戦期に幾度か阻まれたその構想は、冷戦の雪解けによって現在の形に結実した。

2024年3月から所長を務めるのが赤根智子さんだ。日本での長年の検事経験を経て、2018年からICCの判事を務めてきた。そのキャリアは、奇しくも二つの戦争と重なる。2023年2月、ウクライナから子どもを連れ去った戦争犯罪の容疑でプーチン大統領らに逮捕状を発付。すると、7月にはその報復措置としてロシアから指名手配を受けた。休暇で日本に一時帰国中、NHKのニュースを通じて、自身が指名手配を受けたことを初めて知ったという(『戦争犯罪と闘う 国際刑事裁判所は屈しない』は、この驚きのエピソードからはじまる一冊で、ICCの現状や取り組みが一望できるのでぜひ読んでいただきたい)。

しかし裁判所が目下直面している現実的な危機は、アメリカからの制裁だ。今年2月には検察官トップに、6月にはパレスチナの事態などに関わったICC判事4名に、さらに8月に判事・副検察官4名に制裁が科された。また、ICCの捜査に協力をしたとしてパレスチナを拠点とするNGOにも制裁が科されたことから、次は個人を超えて組織自体への制裁が科されるのではないかとの懸念も広がる。仮にそのような事態になれば、ICCの存続が危うくなりかねない。

〈世界は「戦争で勝った側が負けた側を裁く」状態へ逆戻りしてしまうかもしれない〉、そして〈現在の国際情勢を見れば、もう再び同じような国際的刑事法廷を設置することはできない〉と赤根所長は『戦争犯罪と闘う』のなかでも、強い危機感を語っている。パワーに訴える政治が国際的に強まるなか、戦後着実に積み重ねられてきた「法の支配」を国際社会が守れるかどうか、今まさに瀬戸際の時にあるのだ。

国際情勢が緊迫するなかで ICCへの訪問

このような渦中にあって、赤根所長自ら様々な国に趣き、ICCを、そして「法の支配」を守るために力を貸してもらえないかと様々な筋への働きかけを続けている。9月下旬に開かれた国連総会の演説で、フランスのマクロン大統領がICCとICJ(国際司法裁判所)に対する国際的な支援を呼びかけたのも、おそらくその具体的な表れだろう。ICCはローマ規程という国際条約を批准している125カ国の締約国からなるが、ロシア、アメリカは非締約国であるため、両国からの圧力に対してはとりわけ締約国の緊密な連携が必要になるのだ。

ちょうど国連総会から遡ること2週間ほど前、本書の担当編集者である私は日本財団のチームとともにハーグのICCを訪れていた。裁判所長会議、裁判部、検察局、書記局などから構成されるICCの成り立ちや、各部局の役割、被害者たちの損害回復を十全なものとするための「被害者信託基金(TFV)」という先進的な取り組みまで、2日間にわたって部署横断的に話を聞くことになっていた(その中心には、日本国内における犯罪加害者の更生支援、犯罪被害者支援の双方を再犯防止の観点から充実させていきたい、そのためにICCのプログラムに学び、協力関係を築けないかという日本財団の職親プロジェクトチームの模索があった。これについては後述する)。

充実した現地取材を振り返りながらICCの取り組みについて紹介しつつ、戦争犯罪をどう解決したらいいのか、被害者の真の回復とは何かを日本の状況にもひきつけて考えてみたい。

訪れたICCの建物はキューブ状の立方体が積み重なったモダニズム建築だった。海が近く海鳥が飛んでいる。建物の中に入ると、まず厳重なセキュリティチェックを受ける。エントランスを抜けて玄関の正面のガラス向こうには法廷があり、廊下の先にさらに進むためには、さらなるセキュリティチェックを受ける必要がある。また、法廷で証言を行う証人のための施設には各ドアのキーを持った職員のパスが必要で、その厳重さは「私もここから向こうに入るのは初めて」というスタッフの会話からもうかがわれた(検察局などでも高い独立性が担保されており、検察局以外の職員は入ることができない)。

裁判所内のカフェコーナーで朝のセッションの始まりを待っていると、”The world is collapsing”とつぶやく職員の声が聞こえてきた。世界が壊れかけている。確かに前々日にはアメリカで保守派の政治活動家のチャーリー・カーク氏が銃撃されて死亡という衝撃のニュースが流れ、この日は朝から、政府のSNS規制に抗議する若者たちのデモによってネパールに火の手があがり、ロシアのドローンがポーランド上空に侵入したというニュースが飛び交っていた。ロシア・ウクライナの戦争は終わることなく、パレスチナの被害状況は悪化の一途を辿っていた。世界情勢が緊迫するほどICCへの注目も圧力も増すという皮肉な状況があるが、先行きが見通せないパレスチナとイスラエルの「戦後」に思いを馳せても、存在意義はますます増しているといえるだろう。

多様なバックグラウンドの職員と日本人が働く書記局の仕事

セッション1日目の冒頭、ICCの組織についてのレクチャーがあった。職員は1000人弱で、英語とフランス語の2カ国語が公用語ということからもわかるように、人種もバックグラウンドも様々だ。もともと自国で弁護士や裁判官など法曹だった人もいれば、研究者出身者、NGO出身者もいる。日本人職員は赤根所長を含めて10人強、あと30名増えるのが理想とのことだが、国際機関への就職が国内で評価されるヨーロッパの国々とは違って日本国内ではむしろ出世にひびくため、なかなか増えない歯がゆさがあるという。

現在、数少ない日本人職員の所属先のひとつが書記局だ。事案分析の仕事を担当する部署は、現在捜査中のウクライナ戦争などに関して、今のタイミングで現地調査に入るのが安全かどうか、外交筋や現地事務所などへの聞き取りを行い、情報分析の観点から他部署の任務遂行を手助けする仕事なども担当されているそうだ。政争の具として利用されることも少なくないICCが現地でどのように見られているかをリサーチすることもあるという。書記局は、広報・アウトリーチ活動、その他にも逮捕状執行のための手続きや被疑者の移送まで、裁判のために必要な幅広い仕事を担う。

アウトリーチ活動については、中央アフリカ共和国にまつわるエピソードが興味深かったので紹介したい。中央アフリカ共和国は内戦が絶えず政情不安定で、過去に2度、自国からICCに捜査を付託している。具体的な事件数は複数にわたるが、いずれも被害者の数が多く、犯罪被害からコミュニティ全体の回復までをも目指すICCとしては、まず自国で起きた犯罪がどのようにICCで裁かれるのか、ICCという組織自体を知ってもらう必要があると考えた。そのためには限られた司法へのアクセスを住民に開放するための方策が必要となる。

国土は広く、人口は少なく、都市よりも村に住む人口が多い国でどうやって情報に接してもらえるか? と現地に入ってリサーチしたところ、中央アフリカの各村にはバーがあり、そこに集って人々がサッカーを観戦する習慣があることが分かった。そこで「シネカフェプロジェクト」と題して公判を含むICCのコンテンツを各地のバーのテレビで流したところ、広く知ってもらうことができ、そのプロジェクトは成功したのだという。

設立当初はアフリカの事案を扱うことが多かったが、最近ではウクライナやパレスチナをはじめ、ロヒンギャ難民をめぐるミャンマーの事案や、「麻薬戦争」におけるフィリピンのドゥテルテ前大統領へ逮捕状が発付されたりとアジアの事案も増えてきた。そうなるとまたその地域に即したリサーチや新たな専門家との協働も必要になるそうだ。

桁違いに多い被害者と証言者をどうやってケアをするのか?

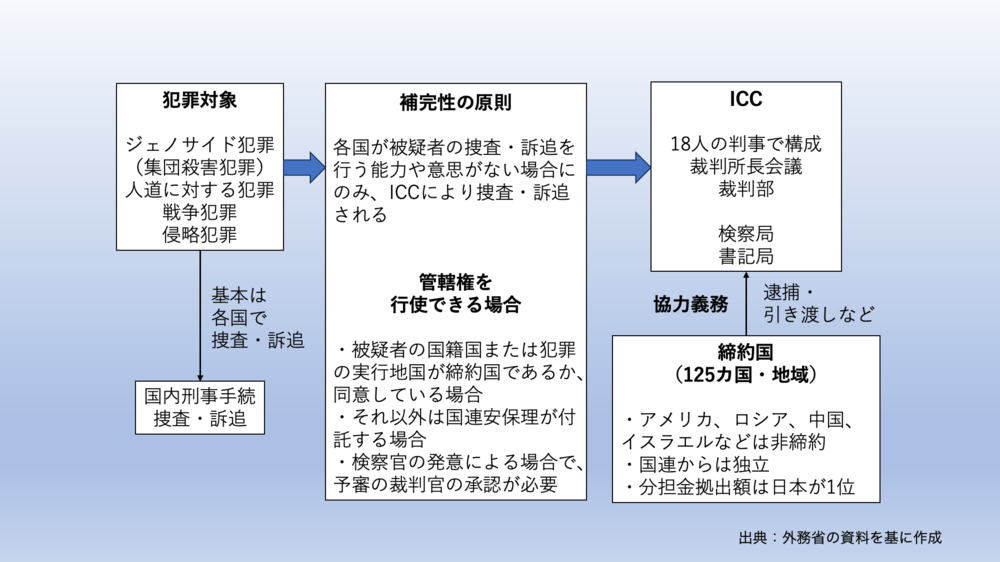

ICCが訴追するケースは、戦争犯罪、人道に対する犯罪、ジェノサイド、侵略犯罪の4つの中核犯罪と呼ばれる重大犯罪で、その難しさはカバーすべき範囲の広がりにある。例えば戦争犯罪を思い浮かべればわかるように、犯罪が起きた期間も年単位で長ければ、地域も広範に及び、なおかつ被害者の数が数百人から5000人以上に及ぶこともあるなど桁違いに多い。1人から2人の被害者参加弁護人を定め、被害者の代表として公判に参加可能になっているなど独自のシステムが設けられているのもそのためだ。

有罪判決が出た後に被害者に支払う賠償金も莫大だ。賠償命令が出た際に被告人には支払い能力がないことが多いため、支払いを代行すべく、ICCには「被害者信託基金(TFV)」という先進的なファンドの試みがある。締約国などから資金を募り、賠償命令からタイムラグなく被害者へ実際の賠償を可能にすることが目指されている。

また、裁判過程における証言者の数の多さも桁違いだ。通常、数十人から百人単位の証言者が証言を行うものの、全員がICCの法廷まで直接足を運べるわけではない。そもそも証言者がハーグに来るとなると、その人が住まう地域で他の住人に「証言したことがばれる」リスクがある。パスポートを保持していなかった人が急にパスポートを持ち、ある日突然村から10日間ほど姿を消した……となると、「あの人が証言した」と地域で噂になり、時として命に危険が及びかねない。そのため、ICCには証人保護をする専門の部局があり、捜査が始まる前から証人の保護が始まる。捜査の過程を経て予審があり、証言がなされ、公判が終結するまでの長いプロセスにおいて証人保護が貫徹されるというのだから、その労力は相当なものだ。

パンデミックを経て遠隔でもビデオリンクを通じた証言が可能になり、移動の必要性が減じたことから証言への物理的ハードルもだいぶ下がったものの、重大犯罪の増加とともに「証人のニーズは増える一方」だそうだ。「ウクライナのケースでは戦争最中なこともあって、実際に証人に命の危険が及ぶことも少なくないんですね。一人に何かあれば複数人にそのリスクが波及しかねないから、現地の事務所や国際機関と緻密で繊細な連携をはかっている」と現在進行形の大変さを語ってくれた。

司法が目指す被害者救済――新しい正義の形

刑事司法において被害者救済のためには、何よりもまず裁判過程において真実がどのようなものであったか真実の究明がなされ、厳格な判断が下され、加害者に刑罰が与えられるというプロセスが必要なステップであるのは間違いない。

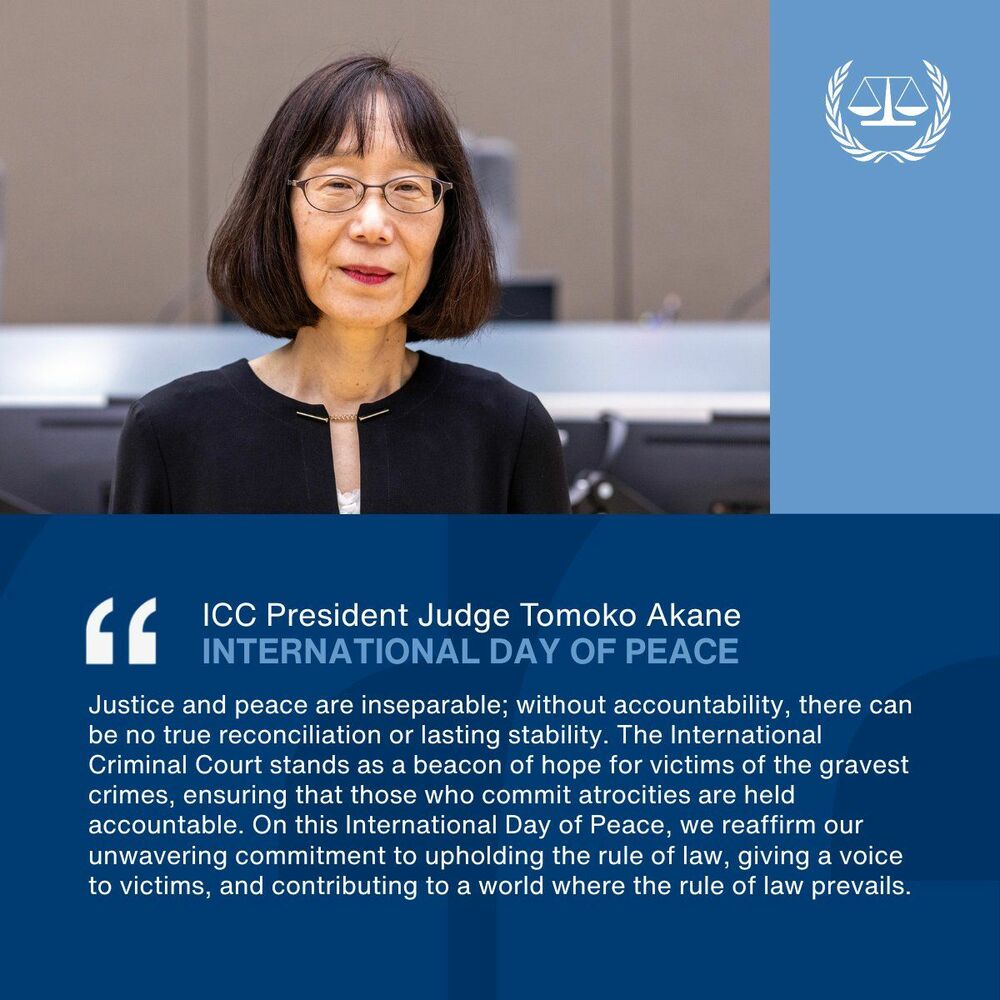

「責任追及なくして真の和解や永続的な安定はありません。ICCは、最も重大な犯罪の被害者にとって希望の光であり、残虐行為を犯した者には間違いなく責任を負わせなければなりません」と、赤根所長は「国際平和デー」(9月21日)でメッセージを発している。

一方でICCのアプローチに見られる、直接の被害者のみならず被害を負ったコミュニティ全体の回復や記憶の承継をも目指すという視点、被害者の心理的医療的支援も含めた包括的な救済が目指されている点、さらにトラウマを負った証言者の保護を十全なものにすることで証言の証拠能力を上げると同時に、証言者自身の精神状態のケアにも最大限に配慮する視点には大きな感銘を受けた。

このアプローチについて(越智萌さんの『誰が戦争の後片付けをするのか』ちくま新書、では「変革的正義」と位置付けられている)、日本国内で新しい被害者支援と加害者更生のあり方を模索している日本財団の取り組みもまじえて、もう少し詳しく紹介してみたい。

〈「修復的司法」が日本の刑務所を変える? 再犯率50%から20%へ…ICCから学ぶ被害者中心の新しい司法の形と日本財団の挑戦〉へ続く