1968年生まれの鏑木毅さんは、群馬県庁職員時代にトレイルランニングをはじめ、数々の大会で優勝。40歳でプロに転向すると、2009年には仏シャモニーを起点に、モンブランの山岳地帯160キロを駆け抜ける、世界最高峰のレース「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(UTMB)」で3位入賞という快挙を成し遂げた。

現在も競技者として世界のレースに挑む一方、日本トレイルランナーズ協会会長や「mt.fuji100」の大会会長など、各地の大会のコーディネイトや競技の普及に尽力している鏑木さんが、プロデューサーを務める大会のひとつに「比叡山インターナショナルトレイルラン」がある。

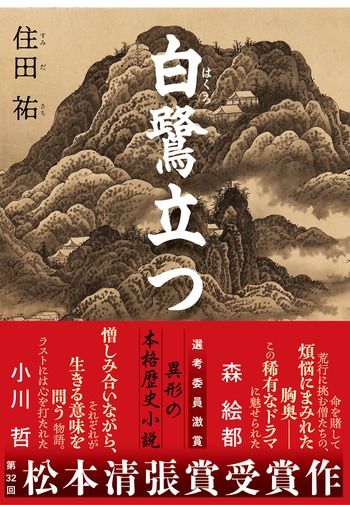

その比叡山を舞台に、1日30kmを7年間かけて白装束で1000日巡拝する〈千日回峰行〉という、荒行に挑むふたりの僧侶の確執を描いた、歴史小説『白鷺(はくろ)立つ』(住田祐・著)が、2025年度の松本清張賞を受賞。極限の状況で己と向き合うトレイルランニングと千日回峰行の共通項とは――過酷なサバイバルを知り尽くす鏑木さんは、この物語をどう読んだのか。

小説を起点に、走ることの意味、ライバルとの関係、そして年齢を重ねることの哲学まで、深く語っていただきました。

◆ ◆ ◆

自身と戦う過酷な千日回峰行vs.複雑な人間関係

――鏑木さんはトレイルランニングの第一人者であり、比叡山インターナショナルトレイルランのプロデューサーも務めています。早速ですが、この『白鷺立つ』という小説をどのように読まれましたか。

鏑木:小説の中で恃照と戒閻というふたりの僧侶が千日回峰行に挑む、比叡山延暦寺を中心とする山道は、僕も練習の拠点としてよく知っている場所です。1200年続いてきた聖地として、このあたりは走るたびに何とも言えない厳粛な気持ちになります。

『白鷺立つ』の感想を一言で言うのはとても難しいのですが、「失敗すれば死」とさえ言われる千日回峰行の途方もない大変さと、それとは別にある人間関係の複雑さ、難しさみたいなものを痛切に感じました。千日回峰行は己と向き合う、自分の内なる世界との戦いのはず。それなのに、そこに外部的な人間関係の模様が複雑に絡み合ってくる。その一見すると真逆ともいえる世界の構造がすごく文学的であり、今までにない感じで一気に読み終えました。

――作中で描かれる千日回峰行は、毎日30km以上の山道を1000日間、それを足掛け7年間にわたって続けるというものです。距離だけで言えば、鏑木さんたちが挑戦される100マイル(約160km)レースよりは短いですが、これを毎日続けるというのは……。

鏑木:いや、とてつもないことですよ。すごいと思います。しかもただの30kmではなく、山道ですからね。それを何年もの単位でやり続ける。しかも、途中で行を成し遂げられなかったら自害しなければいけないという、そのプレッシャーと覚悟の中で続ける凄まじさは、本当にすごいなと思います。

僕自身も山を走りますが、それは160kmを一度走るレースであって、毎日ではありません。もちろん、世界のレースを目指していた全盛期には、それに近いトレーニングをしていたこともあります。月間1500kmくらい山を走って、あとは本当に寝ているか、食べているか、トレーニングをしているか、みたいな生活でした。でも、それはあくまでレースに向けた一時期のこと。千日回峰行の厳しさとは比べものにならない気がします。

“生きてる怨念”みたいなものがなければ走り続けられない

――とはいえ、そこまで自分を追い込むモチベーションは、どこから来るのでしょうか。作中では、お互いがいがみ合う主人公の恃照と、その弟子である戒閻というふたりの僧侶が、それぞれの業を背負って千日回峰行に挑みます。

鏑木:そうですね……このふたりは、皇族の血を引きながらも、その出生を明らかにできないという、普通ではない運命を背負っていますよね。僕がそこで感じたのは、トレイルランニングのような長い距離を走る競技って、何かこう“生きている怨念”みたいなものがないと、とても走り続けられない世界だと思うんです。

僕自身も10代、20代は本当に挫折と失敗ばかりでした。だから、何かを成し遂げたい、自分が何者として認めさせたい、というような気持ちで生きてきた。その先にこの100マイルという世界があったんです。もちろん、彼らと僕とでは対象は全く違いますけど、その心境はすごくよく分かります。

もちろん千日回峰行は超越した世界なので、比べるのもおこがましいですが、普通に順風満帆に育ってきた人間が、普通に達成できる世界じゃないような気がするんです。何かそういう精神的な、ドロドロしたものをエネルギーにしないと、なかなか成し遂げられないのではないかと感じました。

――極限まで自分を追い込んでいると、神や仏といった存在を強く意識することはありますか?

鏑木:実は、考えるだけでエネルギーを使ってしまうので、なるべく考えないようにしています。レース中はとにかく思考を単純化させて、「次のエイドステーション(ランナーが水分や栄養を補給できる施設)まで」ということだけを考えて繋いでいく。 でも不思議なもので、そうやって「無」の世界の中で走っていると、ふっとひとつの思考が降りてきたりするんですよ。

僕も40歳までサラリーマンをしていたんですが、会社を辞めてプロになろうと決めたのも、8時間くらい山を走っている時でした。ふっと、「この仕事をやめて、違うステージに行ってもいいんじゃないか」って――脈絡もなく、ひとつの重大な決断が下されることがありました。何かを考えよう、まとめようとするのではなく、自然に降りてくる感覚。長い距離を走っていると、いつもそういうことがありますね。

――それは、いわゆる「ゾーンに入る」という感覚でしょうか。

鏑木:そうなのかもしれません。ずっと苦しい中で、ふっと楽になる瞬間がある。それはゾーンのひとつなのかもしれないですね。

他者を意識した瞬間に、自分の世界が破壊される

――この物語の核には、恃照と戒閻というふたりのライバル関係があります。鏑木さんの競技人生においても、「どうしても負けたくない」というライバルはいましたか?

鏑木:競技上のライバルはたくさんいますが、このふたりのようないがみ合う関係性というのはないですね。ただ、この物語を読んでいて、自分が2009年のUTMBで3位になった時の経験とすごく重なる部分がありました。あの時は2位にフランスの選手がいて、レース中盤ですごく差を詰めたんです。それまでは自分の走りに集中して、無心でやっていた。でも、あるエイドステーションで、彼が出ていく時に僕が入って、目がバチンと合ったんです。

その瞬間、僕の中に「絶対にこいつを打ち倒す」という、憎々しい感情がぶわっと湧き上がってきました。相手も「絶対に抜かせないぞ」という目をしていました。その時、レースで初めて「相手」を意識したんです。そうしたら、エイドステーションを出た直後にハンガーノック(低血糖症)に陥って、山の中でうずくまってしまいました。人のことを意識した瞬間に、これまで純粋に自分だけのものであった世界が破壊される。それを痛感した経験でした。

この小説のふたりもそうですよね。千日回峰行の前半の回峰は順調にこなしつつ、9日間の断水・断食・不眠・不臥といった「堂入り」を最後の最後でふたりとも失敗してしまう。それはおそらく、他者を意識してしまったからだと思うんです。恃照は自分の生まれや何かを成し遂げたいという雑念が、戒閻は恃照を意識して「前例のないことをやり遂げるんだ」という現世の欲が出てきてしまった。

自分だけの世界に集中していれば、おそらく成し遂げられていたのかもしれない。こういう過酷な挑戦では、本当に自分のことに集中しないとダメなんだなということを、このふたりの失敗を見て改めて感じましたね。

最後はフィジカルではなくメンタルの勝負

――鏑木さんは今、ご自身のチームを持たれて、若い選手の指導もされています。成し遂げられる選手と成しえない選手、強さの違いはどこにあるのでしょう?

鏑木:これも決めつけるのは良くないかもしれませんが、やはり長い距離のトレイルランニングは、ある意味で「負の経験」だったり、それをバネにする強い思いを持っている人でないと、なかなか成功しにくいんじゃないかと感じています。

100マイルの世界では最後はフィジカルではなくメンタルの勝負になります。トップを走っていても、あまりのきつさに心が折れてやめてしまう選手はたくさんいる。その中で、最後に「やめない」という選択を何百回も繰り返してゴールまでたどり着けるのは、人生の中の怨念のような、ドロドロしたものを抱えている選手。そういう選手がやっぱり強いな、と見ていて思います。

もちろん技術的な指導もしますが、最後は結局「心」なんです。だから、そういう自分の内面にあるものが力になるんだということを、若い選手たちには伝えようとしています。

――比叡山で大会をプロデュースされるようになったきっかけを教えてください。

鏑木:もともと、ウルトラトレイルの世界は、どこか修行や宗教的な行事に似ていると感じていました。欧米のトップ選手たちも、日本の修験道の道などはウルトラトレイルに通じるものがある、と話していました。だから、いつか日本の宗教の拠点でレースをやりたいという思いがずっとあったんです。そんな時に、延暦寺さんが「面白いんじゃないか」と声をかけてくれたのが大きかったですね。

実際に1200年の歴史と伝統ある天台宗の本拠地で、レースを開催してみるとやはり空気が全然違うんです。荘厳な雰囲気の中で走っていると、普段は考えもしなかった思考が降りてきたり、きついコースを走り終えた時に、自然と心にひとつのメッセージが宿ったりする。参加した選手たちもそう言っています。

我々が走っているコースは、まさに千日回峰行で使われるルートとほぼ同じなんです。絶景があるわけでもなく、正直、コースとしては地味で辛いだけかもしれない(笑)。でも、だからこそ、自分の内面と深く向き合える。言葉ではうまく説明できませんが、実際に来て走っていただくと、その特別な空気感はすごく感じてもらえると思います。

年齢を重ねることで、違う強さが生まれてくる

――『白鷺立つ』の主人公の恃照は、48歳という年齢で2回目の千日回峰行に挑みます。鏑木さんご自身は年齢を重ねる中で、走り方や考え方に変化はありましたか。

鏑木:まさに、恃照の2回目の千日回峰行を、今自分がやっているような感覚です。30代の頃と同じことをしていても、深みが全然違います。

30代の頃は、自分の功名心や名声欲を満たすために、自分が勝てばいいという思いで戦っていました。それが変わったきっかけのひとつが、2011年の東日本大震災です。日本があんな状況になっているのに、自分は山を走っていていいのだろうか、と一時はずいぶん悩みました。でも、自分が走ることで少しでも誰かに勇気を与えられるなら、他人のために自分の身を尽くしたい、という思いが湧き上がってきました。

『白鷺立つ』でも、千日回峰行の前半の段階は自己と向き合う「自利行」、堂入り後は衆生の救済を行う利他の行としての「化他行」が描かれています。恃照は2度目の千日回峰行で、化他行について思い至ったと書かれていますが、そのあたりも自分の経験と重ね合わせて読んだ部分です。

アスリートにとっては、年を取って肉体が衰えていくのは、耐えられないことなんですが、還暦が近くなってきて、最近ではそれも悪くないなと思えるようになってきました。できなくなることが増えることで、自分を少しトーンダウンさせて、その隙間に色々なことを考える余裕が生まれる。若い頃の鉄板メニューが通用しなくなって、今の自分に合わせて試行錯誤しながらトレーニングをカスタマイズしていく。その過程が今は面白いですね。

昔のように速くは走れないけれど、自分が感じた辛さや情熱の持ち方を、言葉にして人に伝えられるようになった。そういう意味での「強さ」は、今の方があるのかもしれません。

――長く競技を続けていると、さまざまな出会いや別れがあるかと思います。

鏑木:……そうですね。実は、僕のトレイルランニングの仲間が、50歳でふたり、突然亡くなっているんです。そのふたりの死に直面した時、人間の人生は80歳、90歳まで生きられると勝手に思っていたけれど、明日死ぬかもしれないし、未来は保証されているわけじゃないんだと痛感しました。

彼らも、きっともっと色々なことにチャレンジしたかったはずです。だから、自分がやりたいと思うチャレンジは、いくつになってもやり続けたい。彼らが見たかった世界を、代わりに見てきてやるという思いが、57歳の僕の大きなモチベーションになっています。最近のレースでは、亡くなった仲間の一人のストックを使っているんですが、彼と一緒に走っているような気がして――それもすごく支えになっていますし、今の自分にできることを日々模索しながら、これからも精一杯走り続けたいと思っています。