〈「血管に糖質とコレステロールがあふれかえっている」重度の糖尿病だった45歳女性が、健康診断を受けて“別人”に生まれ変われた理由〉から続く

年間3万人を診察する総合診療医の伊藤大介さんは、「健康診断こそが深刻な病気の『芽』を摘むことができる唯一の方法です」と強調する。

そんな伊藤さんが初の単著『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』を10月20日に刊行した。

血圧、血糖値、コレステロール、腎機能、がん検診……など検査数値の見方が180度変わる実用的なポイントが満載の内容になっている。今回は本の中から、日本人の10人に1人が発症すると言われる糖尿病の恐ろしさを解説した個所を抜粋して紹介する。

◆◆◆

糖尿病の患者さんを診察してゾッとした

血液検査における「血糖値」も多くの人が気にする項目だと思います。

日本人の10人に1人が糖尿病を発症していると言われ、これまでも述べたように、放っておけば、末梢神経がピリピリと痛み出し、目の血管も糖に侵され網膜症も進む。最悪の場合は、失明することもありますし、脳卒中や心筋梗塞などの発症、あるいは、手足が腐って切断を余儀なくされることもある恐ろしい病気です。

私自身も糖尿病の患者さんを診察してゾッとしたことがあります。

働き盛りである40代の男性Gさんは、数年前から健康診断で「血糖値が高め」と指摘されていました。ところがGさんは「まだ若いし、自覚症状もないから大丈夫だろう」と放置していた。しかし、ある時から、足の先にピリピリとした痺れが生じ、視力も急に落ちてきたように感じました。心配になって私の医院を受診したところ、糖尿病が進行していたのです。

すでに網膜症も発症していて、腎機能もかなり低下していました。前述した通り、腎機能は一度低下してしまうと、元には戻りません。Gさんは40代とまだ若かったのに、回復するには時すでに遅く、「健康診断の結果を見て、もっと早く対処していれば……」と悔やまれました。

末梢神経が糖分に侵され、感覚がない

60代の男性Hさんは、健康診断で血糖値が高かったにもかかわらず、これもまた長年にわたり放置し続け、私の医院を訪れたときには「足が真っ黒になっている」と訴えていました。見ると、明らかに腐っている。しかし、Hさん本人は痛みがないので、色が変わるまでは無自覚でした。末梢神経が糖分に侵され、感覚がなくなっていたのです。すぐに大きな病院を紹介しましたが、そこでは、このまま放置すると命に関わるという判断から、足を切断することになりました。

これらのエピソードは決して珍しくありません。初期の糖尿病は自覚症状がなく、「サイレントキラー」とも呼ばれています。だからこそ、健康診断の血液検査の数値を逐一、チェックすることが重要なのです。

「『高血糖』の状態が続くと体に良くない」と言われれば、「そりゃ、そうだろう」と思われるかもしれませんが、では、なぜ良くないのか、具体的な理由までは説明できない方が多いと思います。「なぜ糖尿病は『全身病』とまで言われるのか」という理由についても、なかなか説明が難しいと思います。

まずは、この辺りの事情を少し掘り下げて解説したいと思います。

私たちの体にとって、糖分(ブドウ糖)は重要なエネルギー源です。食事から摂取された糖分は血液によって全身の細胞に運ばれ、生命活動を支えています。しかし、何らかの原因で血液中の糖分が過剰になり、その状態が慢性的に続くと、大切なエネルギー源であるはずの糖分は、反対に体を蝕む「毒」としての側面を見せ始めるのです。

心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクが高まる

持続的な高血糖が引き起こす最大の問題は「血管へのダメージ」です。

血液中に余計な糖分が多いと、血管の内壁を構成するタンパク質と結びつき、「糖化反応」という現象を引き起こします。この糖化反応によって、血管は弾力性を失い、硬く脆くなり、動脈硬化が進んでしまうのです。

当然ながら太い血管で動脈硬化が進めば、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクが高まります。

高血糖の影響は、毛細血管のような細い血管にも及びます。毛細血管が密集している腎臓や網膜、末梢神経はダメージを受けやすく、いずれは糖尿病の三大合併症と言われる「糖尿病性腎症」「糖尿病網膜症」「糖尿病神経障害」になってしまうのです。

・糖尿病性腎症:腎臓のフィルター機能が損なわれ、進行すると人工透析が必要に。

・糖尿病網膜症:網膜の血管がダメージを受け、視力低下や失明に至る可能性がある。

・糖尿病神経障害:手足の先にピリピリとした痛みや痺れが現れ、感覚が鈍くなる。重症化すると足の壊疽を引き起こし、切断に至るケースもある。

これら三大合併症以外にも、持続的な高血糖の状態は、免疫機能の低下を招き、感染症にかかりやすくなったり、傷が治りにくくなったりします。また、歯周病を悪化させることも知られています。

血液は全身を巡っているため、持続的な高血糖は、いわば全身の細胞や組織が常に過剰な糖分に晒されている状態を意味します。だからこそ、糖尿病は「全身病」と呼ばれるのです。

血糖値は“瞬間風速”の数値に過ぎない

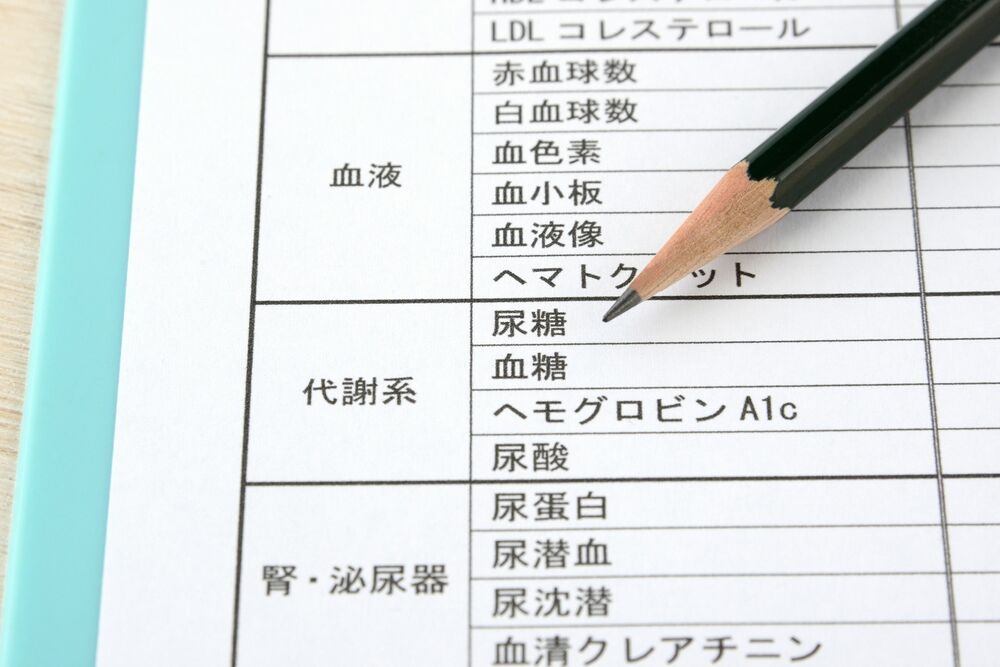

では、健康診断では具体的にどのような項目に注意すればよいのか。

ここで言っておきたいのは、「血糖値」の数値だけで、一喜一憂してはいけないということです。血糖値だけでは糖尿病の発症リスクを正確に知ることはできません。

あくまでも「ピラミッド」の原則にならい、他の検査項目と組み合わせて総合的に判断する必要があるのです。

多くの人が見落としがちなのが、尿検査で分かる「尿糖」の項目です。さらに、言うまでもありませんが、「HbA1c」の数値も非常に重要です。

本来、糖尿病の発症リスクを把握するためには、この「血糖値」「尿糖」「HbA1c」という3つの基本セットを押さえておくべきなのです。

改めてそれぞれの特徴を見ていきましょう。

【1】血糖値

血液中の糖分の濃度を示すので、指標として直接的でわかりやすい。しかし、一番の問題点は、あくまでも“瞬間風速”の数値に過ぎないということです。

血糖値は普段の生活で頻繁に変動しています。空腹の時は血糖値が下がって、甘いものが食べたくなりますし、逆に甘いものをいっぱい食べると血糖値は急激に上がります。軽く運動するだけでも血糖値は下がる。このように食事や運動の影響を受けやすいのです。

つまり血糖値は、採血をした時の状況によって大きく変動してしまう。そこで、血糖値には10時間以上、食事をとらない状態で測定した「空腹時血糖値」と、通常通りに食事をとった後に、とくに時間を定めずに測定する「随時血糖値」という2つの指標を設けています。

もし患者さんの「空腹時血糖値」が「126(mg/dL)以上」、あるいは「随時血糖値」が「200以上」のいずれかに該当する場合、医師は、その患者さんが糖尿病であることをかなり強く疑います。

しかし、繰り返しになりますが、空腹時であろうが、随時であろうが、「その瞬間」の血液中の糖分濃度を見ているだけです。日常生活を通して、いつも血糖値が高いかどうかは分かりません。

※『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』(文藝春秋)では、「尿糖」と「HbA1c」の長所と短所についても解説しています。

伊藤大介(いとう・だいすけ)

1984年、岐阜県生まれ。東京大学医学部卒業後、同大医学部外科博士課程修了。肝胆膵の外科医を経て、その後、内科医・皮膚科医に転身。日本赤十字医療センターや公立昭和病院などを経て、2020年に一之江駅前ひまわり医院院長に就任。1日に約150人、年間3万人以上の患者を診察する。日本プライマリ・ケア連合学会認定医、同指導医、日本病院総合診療医学会認定医、マンモグラフィ読影医。2025 年に日本外科学会優秀論文賞を受賞。