〈「生きる理由を奪われた者たちが、どうにかして生きた証を掴もうとする」直木賞作家・小川哲さんが松本清張賞受賞作『白鷺立つ』に感じた熱さとは?〉から続く

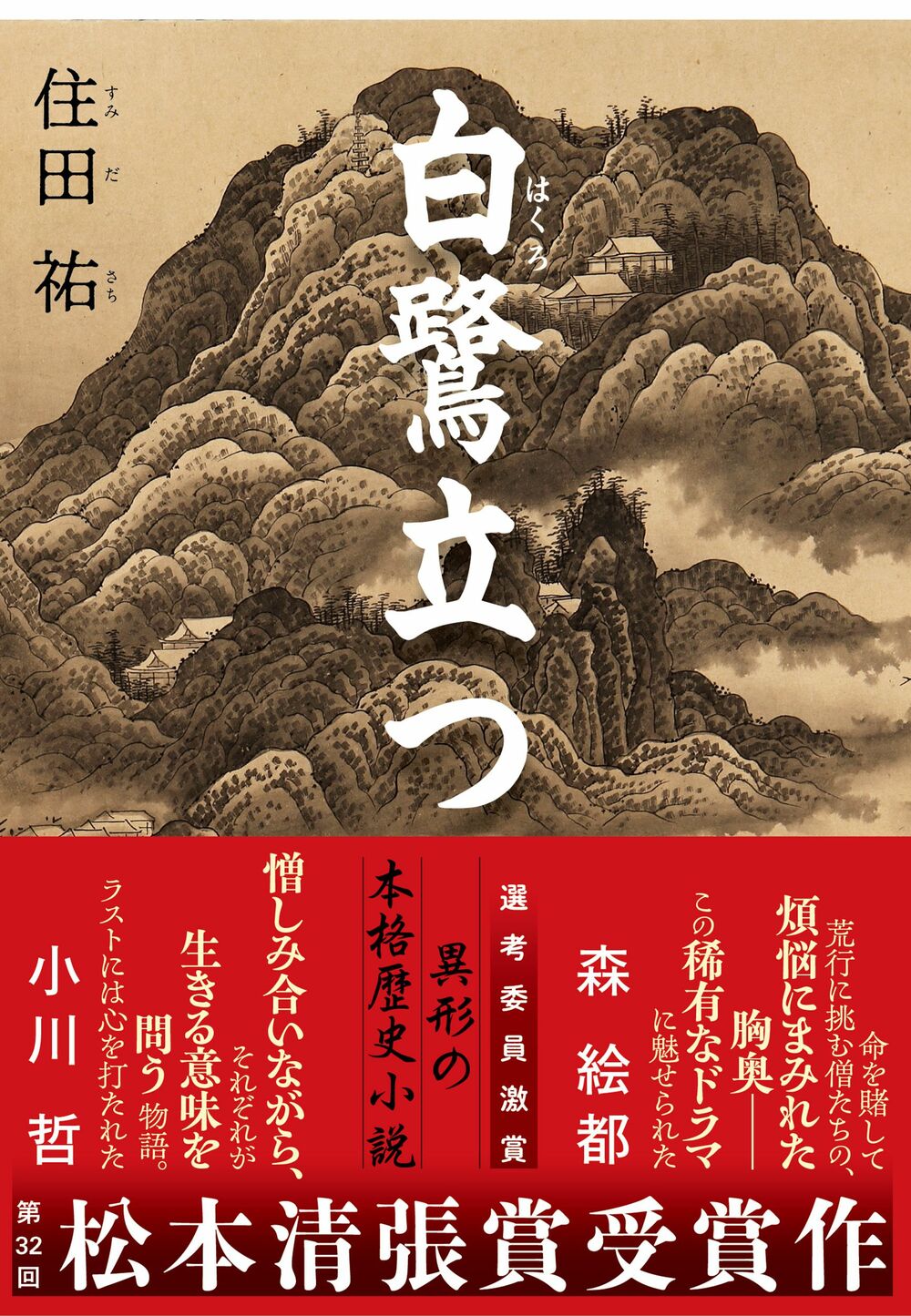

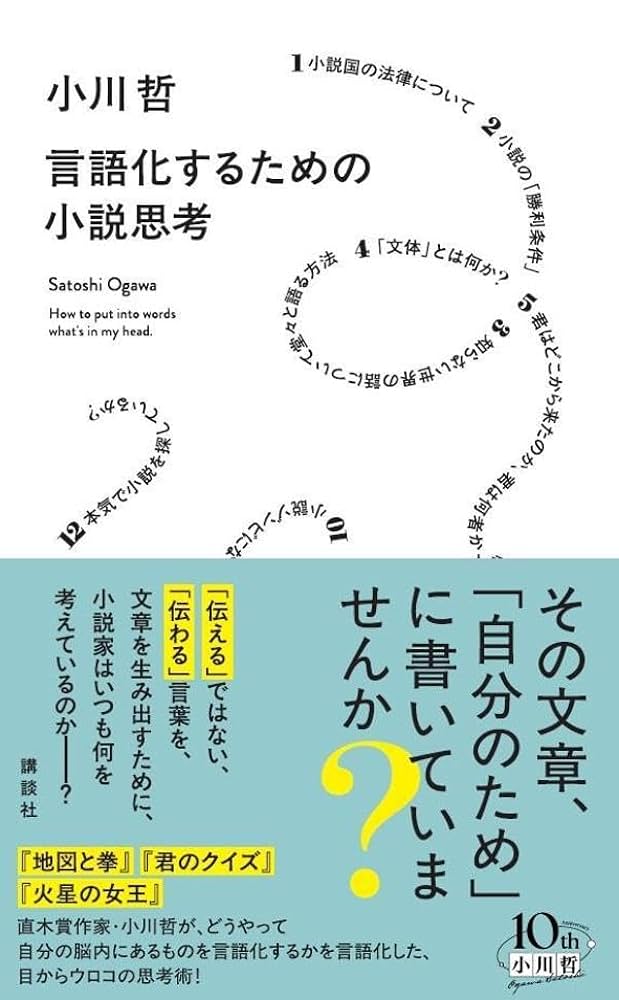

日露戦争前夜から第二次世界大戦後までの満州を描いた『地図と拳』で直木賞を受賞した作家の小川哲さん。今年10月には『火星の女王』『言語化するための小説思考』という2冊の新刊を発表されました。そんな小川さんに、比叡山延暦寺を舞台に僧侶の師弟の相克を描いた『白鷺立つ』で作家デビューした住田祐さんと対談をしていただきました。

史実を足場にしながら、そこに描かれていない空白を想像力で埋めていく「歴史小説」。お二人が、作品の背景からそれぞれが持つ「小説法」まで、創作の核心を語り合います。(出典:文藝春秋PLUS 前後編の後編)

歴史の“空白”から小説は生まれる

――『白鷺立つ』は、主人公の2人以外は基本的に記録に残っている僧侶の名前を使い、史実を元にしながら、そこに書かれていない部分をフィクションとして描いています。一方、小川さんの直木賞受賞作『地図と拳』は、満州の史実を足場にしながらも、その空白を空想によって広げていった作品です。そういった意味で共通点があり、ここからは「歴史小説をどう書くか」というテーマでお話を伺えればと思います。

住田:『地図と拳』、圧倒されました。歴史小説のはずなのに、出てくるキャラクターとエピソードがめちゃくちゃ濃くて、「史実が霞む歴史小説」という気がしました。

小川:ありがとうございます。この作品は、編集者からの「満州で都市計画をした実在の建築家の話はどうですか?」という提案から始まりました。最初は評伝小説のようなオファーだったんです。でも、調べ物をしながら構想を練るうちに、実在の人物をモデルにすると多方面への配慮が必要で、どうしても脳の4割くらいをセーブした状態で書く感じになってしまうことに気づきました。それが小説を書く上で気持ちよくないな、と。

そしてだんだん、満州という国自体が人工的に作られた建築物のような場所だと感じるようになっていって。その実態を描くには、中国側、ロシア側、日本側と多面的な視点が必要になる。そこで、いろんな要素をまとめ込んだ架空の都市を作り、そこに満州というものの実態をすべて閉じ込めようと考えたんです。

――史実という縛りがあるからこそ、フィクションが面白くなる部分はありますか?

小川:資料でどこまでアクセスできるか、限界まで自分で調べる。逆に言うと、限界まで調べて分からないことは、自分の想像力で埋める余地がある。調べ尽くした後に、すごく豊穣な想像力の世界が残っているんです。特に満州は、多くの人が知識を持っているテーマ。だからこそ、素人だった自分が読者の視点で「ここが面白い」と感じた部分を組み立てることができたと思います。知らないところからスタートするからこそ立ち上げられる小説がある、と僕は思っています。

優れた歴史小説は、結果的に「現代性」を帯びる

――歴史小説における「現代性」というものを考えることはありますか?

小川:僕は歴史小説を書く人が現代性を意識する必要はないと思っています。優れた小説であれば、必然的に人間の普遍性が浮かび上がってくる。人間を描いている以上、1000年前も今も変わらない部分があるはずです。『白鷺立つ』も、見栄や嫉妬、承認欲求といった普遍的な感情を頼りに、何百年も前の出来事を描いていますよね。作家が頼りにするものが普遍的であれば、必然的に現代性は浮かび上がってくるものだと思います。

住田:なるほど。以前、「時代小説であろうと現代性がないものは成立しない」というような話を聞いて、それを意識しなきゃいけないんだと思っていたんです。でも今、小川さんにそう言われて、そりゃそうだよな、と。書こうとしているものがちゃんと書けていれば、自然と現代の人に刺さるものになっていくだろうなと、思い直しました。

作家と読者がそれぞれ持つ「小説法」

――小川さんは10月に新刊『言語化するための小説思考』を出されます。その中で「小説法」という言葉が出てきますが、これはどういうものでしょうか?

小川:作家や読者は、それぞれが小説に対する「小説法」、つまり“法律”を持っていると僕は考えています。例えば、ご都合主義をどれくらい許容するか、といったことに対して、人それぞれ基準が違いますよね。僕はデビューしてから、その違いをすごく感じました。

作家側が「これは違法だ」と厳しくルールを課していても、読者からすれば誰も気にしていない、というケースもたくさんあります。だから、職業作家として、自分が厳しすぎる部分は少し緩やかにし、逆に自分が甘く見がちな部分は絶対に踏み外さないように心がけています。

――住田さんは『白鷺立つ』を書く上で、ご自身の「小説法」としてこだわっていたことはありますか?

住田:そんなものはないと思っていたんですが……今、小川さんのお話を聞いて、一つありました。「言った」「聞いた」「喋った」という単純な動詞は極力使わないようにしていましたね。

小川:ああ、それは書き手がすごく気にするけれど、読者はほとんど気にしていないという、アンバランスな法律の代表例ですね(笑)。セリフが何度も連続しないようにする、とかもそうです。

住田:あっ、それも自分に当てはまります……。

小川:作家側は気にする人が多いですが、読者からすればテンポよく会話が進んだ方が読みやすい場合もある。そうやって読者の反応を見ながら、自分の法律を改正していく。その人の作家性は、どこを厳しくして、どこを甘くするかというバランスで形作られていくのかなと思います。

袋小路の先に、新しい景色が見える

住田:最後に一つ、小川さんにお聞きしたいことがあります。長編を書き進めていると、途中で全然違う方向に行ってしまうことがあるのですが、そういうことはよくあるのでしょうか?

小川:僕はそればっかりです(笑)。書き進めたからこそ見えてくる景色や、調べていく中で「こっちの方が面白い」と気づくことがある。構想した段階では思いつかなかった方向へ進むことこそ、僕は一番大事にしている感覚です。

もちろん、それを一つの話としてまとめるのはすごく大変です。僕も以前『ゲームの王国』の時に、面白そうだと思って進んだ道が行き止まりで、また元の地点まで戻る、というのを何度も繰り返したことがあります。実際の小説の分量よりボツにした原稿のほうが多いくらい。でも、袋小路で必死にもがいた時に見た景色は、自分の血肉になっていると思います。

住田:袋小路を袋小路だと結論づけること自体に勇気が要りませんか。

小川:そうなんです、だから最初は粘るんです(笑)。でも何度も書き直したりしているうちに、自分の原稿が死んでいることにうすうす気づいていくんですね。その経験のおかげで、『地図と拳』の時には「こっちの道は良さそうに見えるけど、多分行き止まりだな」という直感が働くようになりました。

大変なんですけど、そうやって書いたほうが、自分では思いつけなかったはずの話を書けたりするんで、住田さんにもぜひチャレンジしてほしいですね。

対談の様子は「文藝春秋PLUS」でご覧いただけます。