なぎら健壱さんとぼくとは古い付き合いだ。知り合ったのは一九七〇年代初めの頃だから、もう四十年近くになる。六〇年代後半、アメリカのフォーク・ソングをお手本にして、日本のフォーク・ソングが生まれ、その先駆者的存在だったのが高石ともやさんで、ぼくもなぎらさんも彼の影響を受けて歌い始めた。もっともぼくはなぎらさんよりも三つ年上なので、ぼくのほうが先にいろんなところで歌っていて、そのうちになぎらさんが七〇年の中津川フォークジャンボリーで注目を集め、それがきっかけとなってあちこちで歌うようになった。

なぎらさんと初めて一緒に酒を飲んだのは、確か吉祥寺の「ぐゎらん堂」でだったと思う。別名武蔵野火薬庫と呼ばれたそのお店は、日本のフォーク・シンガーたちの溜まり場で、その多くが近辺に住んでいたこともあって、暇さえあれば顔を出し(といってもみんな暇を持て余していたのが実情だが)、夜遅くまで、時には朝早くまで、酒を酌み交わしていた。高田渡さんや友部正人さん、いとうたかおさん、そして「ぐゎらん堂」の従業員だったシバさんなどがいつもいて、もちろんぼくもそこの常連の一人だった。

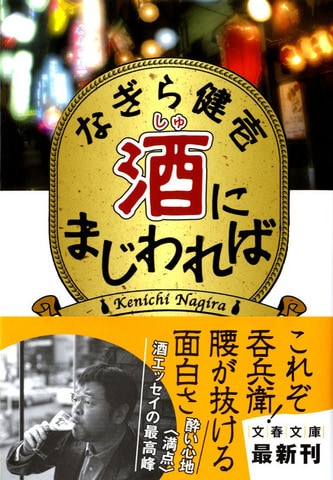

その「魔窟」に、なぎらさんははるばる下町方面からやって来たのだ。ぼくは「ぐゎらん堂」で何度も彼と一緒に酒を飲んだし、当時住んでいた吉祥寺北町のぼくの借家に飲みに来てくれたこともあった。その頃からすでになぎらさんと一緒に飲む酒は、めちゃくちゃ楽しかった。一緒に酒を飲みながら、嘘かまことか、法螺(ほら)か誇張か、よくわからない彼の話に耳を傾けていると、知らないうちに時間が過ぎていて、知らないうちにすっかり酔っ払ってしまっていた。『酒(しゅ)にまじわれば』は、朝日新聞に連載されて大好評だった、なぎらさんの酒にまつわるエッセイが集められたものだが、読んでいると酒席で彼の話を聞いているかのような感覚に襲われ、無意識のうちにグラスを掴(つか)もうと、右手が前に差し出されていたりする。

「えーっ、ほんとう」と、思わず声に出してしまいそうな信じられないエピソードが満載だが、そのほとんどはほんとうにあった話なのだろう。実際の酒席でのなぎらさんの話は、もっととんでもないものが多くて、それを真面目な顔をして、飄々(ひょうひょう)と喋るものだから、ついだまされてしまったりする。それに比べると、ここで披露されている話はかぎりなく真実に近いものばかりというか、実際にあったことばかりだと言えるだろう。