前編より続く

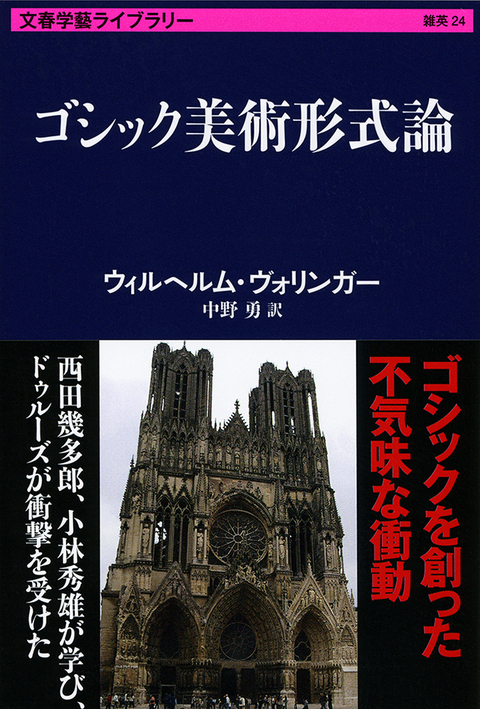

ヨーロッパ中世に花開き、大聖堂で頂点を極めた「ゴシック美術」はどのように産み出されたのか? ドイツを代表する美術史家が、芸術を創造する人類の根本的衝動にまで遡り、ゴシックの内奥に潜む情念を鮮やかに描き出した歴史的名著の解説より、その一部を2度に分けて公開する。

ゴシック美術を生み出した特異な形式意志

本書『ゴシック美術形式論』は、「抽象」と「感情移入」がより錯綜した様相をみせるゴシック美術に即して、この問いを繰り広げる。けれども最初の著作には現れない「形式意志 Formwille」についての問題意識が顕著で、「古典主義」と「ゴシック」の比較に主眼が置かれているため、直接二つの衝動の関係が問われることは少ない。むしろ『抽象と感情移入』第三章「装飾芸術」の結論部(『抽象と感情移入』一〇六~一〇七ページ)、そして最終章にあたる第五章「ルネッサンス前の北方芸術」(『抽象と感情移入』一四一~一五九ページ)が、事実上『ゴシック美術形式論』の序論にあたる議論となっており、次のような興味深い指摘をみることができる。

ヴォリンガーは中世北方ヨーロッパの組紐模様の装飾様式(本書の図2-8、二二五~二二七ページを参照)についてこう述べていた。「この装飾が純粋に線的にして無機的な基礎に立っているにも拘わらず、吾々はそれを抽象的装飾と呼ぶことを躊躇(ちゅうちょ)する。むしろ吾々は、この線の紛糾のうちに不安な生命を見逃すわけにはゆかない」(『抽象と感情移入』一〇六~一〇七ページ。なお同一〇六ページの訳に「紀元後一世紀」とあるが「紀元一千年紀 Jahrtausend」であろう)。「むしろこのような生命は、不幸な感情をもってその運動に服従することを強いるところの煩わしくあわただしい生命である。即ち無機的な基礎の上に高揚された運動が生れる。これが中世期の北方全体の決定的な型なのである」(『抽象と感情移入』一四四ページ)

そして「無機的なものの生命化」に附随するパトスについて、さらに印象的な形容を行う。「そこで到達したところのものは、一面抽象、他面極めて強力な表現という、あの矛盾に充ちた両性的形態である」「たとえば、操人形におけるような、有機的機能のあらゆる機械的模倣において表現されるところのパトスはこれと同一のパトスである」(『抽象と感情移入』一四五ページ)

したがって中世期の北方芸術には、このように抽象にも感情移入にも還元することが不可能な、特異な形式意志をみることができるだろう。本書で「ゴシック」と呼ばれているのはまさにそのような形式であり、本書をひもとけば、今見たような『抽象と感情移入』の終盤部分と同一の主題が、より詳細に展開されていることに気付くはずである。