東京高裁805号法廷の前にはすでに長い列ができていた。大部分は、一審の判決を不服として控訴した、ある殺人事件の被告人側支援者たち。彼らはこの事件を冤罪であるとして、集まってきているのだ。

目的はもちろん、逆転無罪判決である。分別ある大人なので、はしゃぎまわるような態度を取る人はいないが、それでもどことなく熱っぽい雰囲気になっている。

ぼくは、彼らの一人から“傍聴支援”を頼まれ、事件の詳細をよく知らないままここに来た身。そのテンションにはとてもついていけそうにない。冤罪かどうかを看破する眼力にも自信はない。でも、そういった善意みたいなものが集まった現場ならではの妙な熱気には興味があるし、逆転無罪判決の瞬間に立ち会えるものならぜひそうしたいと思って法廷内に入場した。

最初に目についたのは弁護人が着ているダブルのスーツがまったく似合っていないことで、つぎは検察官がもの凄く眠そうにしていることだった。一審で勝ち取った有罪は高裁であろうと動かない、という自信だろうか。傍聴席で大勢の支援者が見つめていることを、この人はどう感じているんだろう。

ぼくの傍聴はいつもゴングが鳴る前、わりあい無防備な状態にある裁判関係者を観察するところから始まる。日常生活をしばし忘れ、公判に没入するための儀式みたいなものかもしれない。

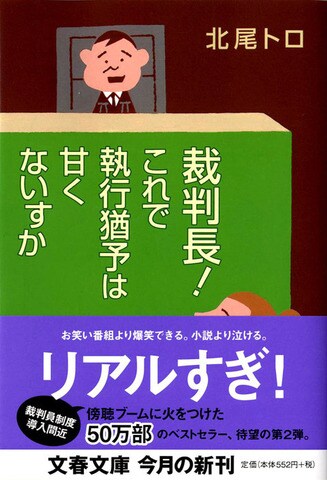

事件の動機や経緯、判決の長さなど、報道で知り得る事件の“真相”は、その事件の一面ではあるがすべてではない。また、報道されない小さな事件のなかにも他人事とは思えない切実さを持つものがいくらでもある。そのことを、傍聴をするようになって初めて知った。ときには激しく、ときにはマヌケですらある人間臭い事件のことを、どうして誰も書こうとしないんだろう。執筆の動機は単純でありふれたものだ。慣れるにつれて初期の新鮮な驚きはなくなったけれど、いまでもそのスタンスは変わっていない。

ただ、そんなふうに過ごした数年の間に、世間が裁判を見る目は劇的に変わってきた。

言うまでもなく、2009年に導入が決定した裁判員制度の影響である。

選ばれれば、裁く側の一員として裁判に参加しなければならない制度の中では、否応なく、被告人(あるいは被害者)の人生を左右する立場に立たされてしまう。場合によっては、死刑か無期懲役かの二者択一を迫られる可能性だってある。そのとき、自分に冷静な判断ができるのか、「死刑」と告げられるのか……。