石垣 そう言っていただけるのは気恥ずかしくもありますが、記録に残すのはとても大事なことで、東北でも津波は過去に三十件以上もあったので、そのときの記録が各地に残っているんですよね。明治二十九年の明治三陸大津波や、昭和八年の三陸沖地震津波など、その都度被害状況を残して、その被害に応じた街づくりをしてきているんです。

篠田 そういったことをして、教訓も残してあるんだけれども、今回は……。

石垣 それでもそれを上回るものが来てしまったということなんですよね。

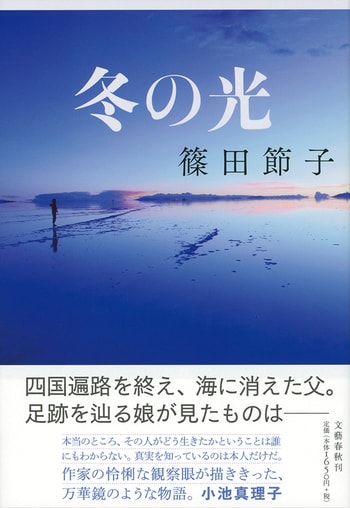

――ここからは『冬の光』のお話も伺っていきたいと思います。作中では登場人物が地震に遭い、一人一人違った反応をします。例えば康宏の長女、敦子は少しでも原発から離れたいと小さい子供を連れて避難する。一方で次女の碧(みどり)は現代っ子らしく会社の同僚と宴会をします。人物造形はどのようになさっているのですか。

篠田 東日本大震災が起きたときの方々の反応は、人格とか個人の信条ではなくて、置かれた立場とライフステージによって異なったと思うんです。例えば康宏のような、ある程度社会的な訓練を受けてきた中高年であれば、何かで役に立てたらということを考える。それが「人様のことばかり熱心で」と奥さんには非難される。さらに、小さい赤ちゃんがいれば、国家や被災者より自分と自分の子供のことだけを考え、西の方に逃げるのも当然。むしろそれをバッシングする方が怖いなと思いました。

酒盛りをやっていた次女は実は私です。毎月宴会をやっている女子会というか、オバ会に、運輸関係の事務所に勤めている女性や病院の受け付けをしている女性がいる。彼女たちはこういう時こそ出勤しなければいけないから、余震でぐらぐらする中、一人住まいのマンションに留まっているんですよ。そこで女どもが集まって、枝野サンの顔を見ながら酒を飲んで、「団結、ガンバロー!」と。今、社会の中で、必要以上に“働く”ということが軽視されていますから、こんな時に家族の所でなく会社に行って、という批判もありましたが、いつも通りに働き続けた人々がいるから、日本という国が機能し続けたことを忘れてはならないと思います。「心を一つにして」とか「絆」とかいうことではなく、それぞれがそれぞれの立場で対処していたということ。それを温度差と言われちゃ困る。

石垣 僕は週刊誌記者として、康宏の一生が週刊誌の記事に取り上げられるくだりがすごく身につまされました。例えばある人の生涯をまとめるとして、身内の人に直接話を聞いて断片を組み合わせてまとめたものが、僕たちとしてはいい記事でも、本質的なものには何も触れられていないことがあると突きつけられた気がします。

篠田 いや、メディア批判の意図はないのですが、失礼いたしました。

石垣 例えば震災取材にしても、僕がどういう思いで被災地を回っていたかということを、家族は多分知らない。一方で、残った家族たちが僕のいない間どういう生活を送ってきたかというのも、僕は百パーセントは分かりようがない。『冬の光』のテーマの一つはそういうことなのかなという気がするんです。