天災を前にして、人は何を思い、どう行動するのか。 震災を現場で取材した記者と、震災を作品の中で描いた小説家がその目に映った未曾有の大災害を語る。

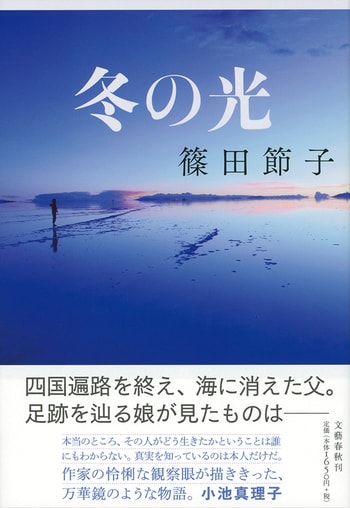

――昨年十一月に刊行された篠田節子さんの著書『冬の光』では、東日本大震災が登場人物たちの運命を大きく動かす契機となります。震災を描く際に篠田さんが話を聞かれたのが、週刊文春記者として被災地を取材された石垣篤志さんです。

篠田 今日は改めて私から伺いたいことがたくさんあります。このような災害報道は、石垣さんは何度もなさっているのですか。

石垣 二〇〇四年と二〇〇七年の中越の地震を取材して以来です。新潟県でもかなり衝撃を受けました。それでも今回は次元が違っていて、津波があるかないかでここまで違うのかと思いました。

三月十一日は夕方、大相撲の八百長問題に関する緊急理事会が予定されていて、自宅からその取材に向かおうとした矢先に大きな揺れがありました。編集部と連絡が取れず、電車も動いていないため、自宅で待機していたところ、「今から現地に向かって欲しい」と会社から連絡があったんです。会社にたどり着くまでがかなり大変で、日付が変わった頃に到着し、さっそく被災地に向けて出発しました。

篠田 都内は帰宅難民で大渋滞でしたでしょう。

石垣 都内を出るのに三時間かかりました。そして、被災地に着いて目の前の光景を見た瞬間、これを筆力で伝えるのはとても無理なんじゃないかと思ったんです。僕らも東京でニュースを見てから出発しているんですが、映像や写真ですら本当の惨状が伝わってないことがよく分かりました。見聞きしたものを、何をどう伝えていいのか本当に分からないまま取材を続けました。

篠田 何月ごろまで取材をされていたんですか。

石垣 七月上旬まで、週に一度東京に帰る程度で、月のほとんどを被災地で過ごしていました。そのころになると、帰る家もなく、仮設住宅も決まらず、何カ月経っても避難所暮らしという状況は変わらないのに、それを理由に仕事を休みづらくなるという被災者の方もいました。善意も悪意もいっぱいあったと思うし、「絆」という言葉を使ってどうこうできるようなところではないです。僕たちにもかける言葉が、分からないんです。どうにかしてあげたくても、実際には難しい。帰る家もあって、家族も無事な自分が、一通り話を聞いた時に「ありがとうございました。どうかお元気で」と別れ際に言っていいものなのか。

篠田 本当にかける言葉はみつからないでしょうね。逆に現地の方から「こういうことを書いてほしい」というご要望はありましたか。

石垣 取材した場所や時期にもよりますが、総じて、現状をそのまま伝えて欲しいという感じでした。津波を甘く見ていたという声をよく聞きました。大変な目に遭っているにもかかわらず一生懸命話して、「遠いところご苦労さん」と気を遣ってくれる方が多かったのも印象的でした。食事や飲み物が足りているかと聞いても、逆にいただいてしまうんです。受け取ったほうが喜んでくださるんですよ。恐縮しながら、その日起きたことや、まだ家族や親戚が見つからないというお話を伺っても、最後には「いい記事書いてくださいね」と言ってくれる。