映画が終って出口に向う行列に加わった。何気なく振り返ったら、一人置いたすぐの所に、中村屋の顔があった。紅潮した顔が涙ぐんでいるように見えた。行列が動きだしたので、私たちは一瞥(いちべつ)しただけだったが、尊敬する祖父の舞台を見て、興奮している様子が明らかに見てとれた。自分たちがそうだったので、同志を得たように嬉しく感じたのである。

あの時の中村屋は、高校生でなかったかと思う。お付きの人らしい姿は無く、一人で来場したらしかった。

こちらは義妹の、思い出話である。

ある年の「俳優祭」で、青年勘九郎がご愛敬に売り場に立って、Tシャツを販売していたことがあった。役者たちの、ファンサービスである。

義妹が一枚求め、勘九郎に、「お父さまの代からのファンです」と挨拶したら、勘九郎が、「白魚の目のような」目をいよいよ丸くし、「おやじの舞台を見て下さいましたか」と相好を崩した。

義妹は勘九郎より三つ上の歳である。いわば同世代の客が、父の芸を買ってくれていたということが、よほど嬉しかったらしい。握手を求めてきたという。

義母は中村屋の紋所を、こよなく愛した。隅切角に、一枚銀杏のデザインである。結婚祝いに、私の店の帳場にこの家紋を染め抜いた暖簾(のれん)を掲げてくれた。部屋にも飾ってくれた。洒落た暖簾ですね、と客がほめると、わがことのように喜んだ。私の知友のお祝い品には、これを贈ると決めておきなさい、と強く勧めた。私がうなずくと、いそいそと買いに出かける。

歌舞伎座の売店で売っているのである。芝居見物の口実に利用していたのであろう。あるいは売店で、熱狂的な中村屋ファンがいる、とうわさされるのを期待したか。

義母のひいきは十七代目だが、十八代目の話に置きかえても、不自然ではない。義妹の語るエピソードでわかるように、二人は親子というより同一人物といってもおかしくないのだから。

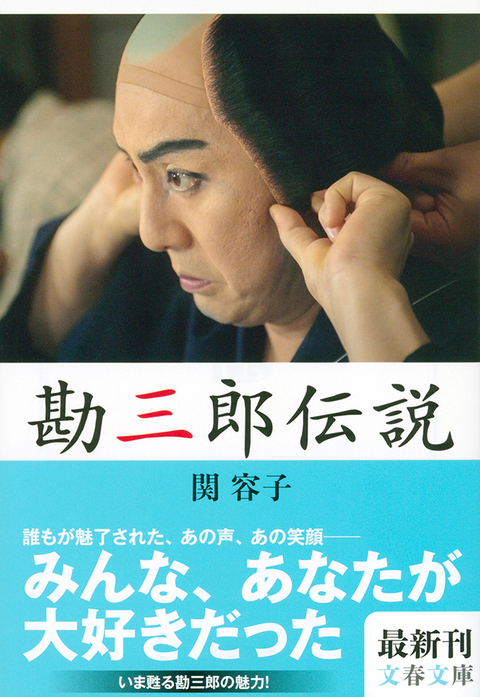

私はひょんなきっかけで、古書店主から小説家になった。マスコミが珍しがって、店番をする私の写真を撮りにきた。どの写真にも私の背後に、中村屋の家紋暖簾がうつっている。これを関さんがごらんになり、ずっと記憶しておられた。出久根は中村屋が好きなのに違いない。そう思われて、本書が文庫化されるに及び、解説をご依頼下さった。

好きであるのは間違いないけれど、熱狂的でないのが心苦しい。しかし、伝説というものは、むしろ私のように渦中に居ず、周辺にあって、つかず離れず見守っているファンが、語り継いでいくのではないか、と考える。

まずは本書の、どれも一級品のエピソードを、肝に銘じて語っていこうと思う。

これは言わでものことだが、私が本書で一番ショックであったのは、十八代目の肺活量が人より少なかった、という記述である。何だか十八代目が哀れで哀れでならなかった。