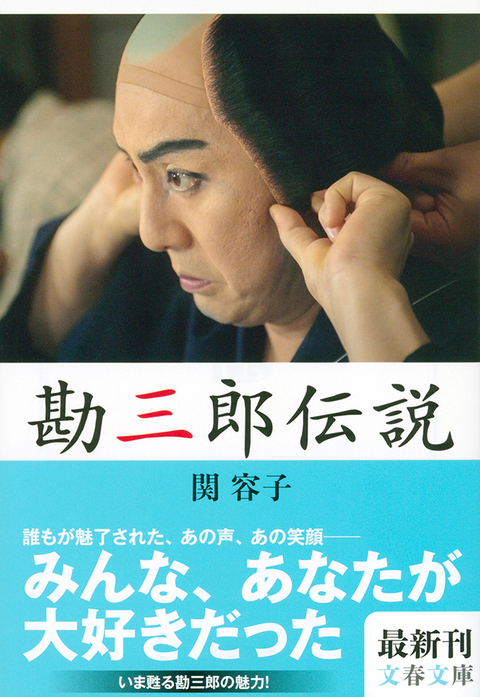

あまりにも早過ぎた勘三郎さんの死から、もう三年が経とうとしています。それでも、その面影と思い出は、色褪せることがありません。

というのも、生前の勘三郎さんと多少でも直接ふれあいのあった人たちに、彼は通り一ぺんではない、強烈な印象を遺していったからでしょう。

たとえば、新派『鶴八鶴次郎』に出演した舞台稽古のときのこと。場末の寄席に鶴次郎が落魄の身を託(かこ)ちながら自棄(やけ)酒をあおる小道具の湯飲みを手に取ると、それが茶渋だらけに薄汚れた代物だった……大感激した中村屋は、すぐさま新派の小道具さんを呼び出して、熱い言葉と眼差しで、心からの感謝を表す。

また、何か新しい顔ぶれの芝居に参加したときのこと。楽日前夜に打上げの会があり、そこでいつも脚光(スポツト)を浴びせてくれている照明さんの顔を初めて見た。三階の天井近く、自分から最も遠い場所で、この人は毎日ずっと自分を見続けていてくれたのか……と大感激。翌日の芝居で、中村屋がわざといつもと少し違った動きをしてみせる。照明さんは慌ててその動きを追いかける。客席に気づかれないくらいの早わざで、中村屋が三階奥を見込んで敬礼のように片手を上げ、それが感謝の挨拶だった。

この人たちは終生、勘三郎さんを忘れないだろう。

志ん朝さんが中村屋との対談でこんなことを言った。

芸人というのは最終的には「芸を見せる」というよりその「人間を見せる」もので、落語も歌舞伎も媒体にすぎず、その人間を見せるんじゃなかったら誰のを見ても同じこと。役以外の本人の魅力を見せたのが親父(志ん生)やお父さん(十七代目勘三郎)だったと思う、と言うと、中村屋が膝を打って「とてもよくわかる。最後は人間なんですね」と受けている。これはそのまま志ん朝・勘三郎にあてはまることだけれど。

つまり、われわれは落語や歌舞伎を見物に行くというより、魅力ある舞台人に「会いに」行っているのだ。そうでなければ、何回も聞いた噺、何度も観て知りつくした歌舞伎に、なぜ通い続ける必要があろうか。

勘三郎さんは人間味たっぷりの役者だった。人との接し方もそれぞれにユニークで、情に厚かった。その人間性が舞台に色濃く現れるので、何を観ても面白かった。