長寿社会が意識を変えた

日本は世界でも有数の長寿国として知られています。WHO(世界保健機関)が二〇一八(平成三〇)年に発表した統計では、日本の平均寿命は世界で一位、男女合わせて八四・二歳でした。

上下水道など社会のインフラストラクチャーが整備されていることや、交通死亡事故が減ったことなど長寿の要因はいくつも挙げることができますが、世界でもトップクラスのレベルにある日本の医療の「勝利」だと言って間違いではないでしょう。

患者としての日本人が現在の医療に満足しているかどうかはともかくとして、というのも、日本の社会調査では、日本人が医療の現況に置いている信頼度、あるいは満足度は、期待されるほど高くない、という結果が出ているからですが、WHOなどを始めとする機関が過去に行ったさまざまな調査で、国際的な文脈では、日本の医療はきわめて高い評価を与えられています。

医療はこれまで、患者の命を救い、一日でも長く生きさせることを第一の目的としてきました。

ところが、社会的な制度整備と、高品質の医療によって、世界でも有数の長寿社会を実現した日本はいま、価値観の転換というべきものに直面しています。

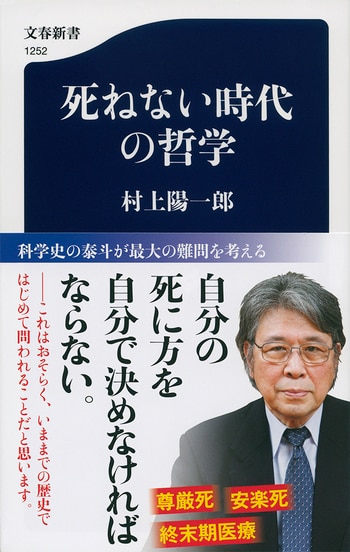

『〈死〉の臨床学』(新曜社)という本の中で私はそれを、いささか下世話な表現ではあると承知しつつですが、「なかなか死ねない社会」と表現しました。

世界的に見れば、感染症はまだ克服どころか、大問題であり続けていますし、日本でも、未経験の病原体が国境を越えて侵入する可能性が高まり、防疫や、ワクチンなど、やるべきことは数多く残されていますし、片時も油断のできない状況が続いています。しかし、少なくとも国内では、医学の進歩が、細菌やウイルスによって、理不尽かつ突然に、寿命の半ばにある人々が命を奪われる時代をほぼ終わらせることに成功しました。人間の寿命の定義が明確に定まっているわけではありませんが、多くの人が、生活習慣病とつきあいながら、寿命と呼ばれるものに近づくまで生きられる、つまり老化による自然な死を迎えられるようになりました。

その結果として、「死ねない」という意識が新たに生まれてきたのは皮肉なことですし、今「自然な」と書いた死ではなく、むしろ「不自然」と言うべき死を余儀なくされる、というのも、もう一つの皮肉と言えましょう。