薬物依存症――。

この病には特効薬がない。時間によって封じ込めることもできない。

この病の前では意志の力も無力だ。

つまり終わりがない。

そういう意味では6月15日の朝がやってきたとしても何も変わりはしないのだ。

それが清原を憂うつにさせていた。

踏み出すことを怖れる清原に問いかけてみた。

『その怖れや葛藤(かっとう)をそのまま吐き出してもらえませんか』

清原は驚いたような顔をしていた。

『何が自分を苦しめてきたのか。わずかながらでも自分を再生させたものがあったとすれば、それは何だったのか。そして今なお、この先も怖れるものとは何なのか。ひとりの薬物依存症患者として、綺麗事ではなく、この4年の現実を語ってもらえませんか』

事実、清原から発せられるものとして、ありのままの苦悩や葛藤を超えるメッセージはないような気がした。

清原はうつむいたきりだった。

黙ったまましばらく何かをじっと考えていた。

どのくらい時間が経っただろうか。

清原は長い沈黙の末にようやく視線を上げると、小さく頷(うなず)いた。

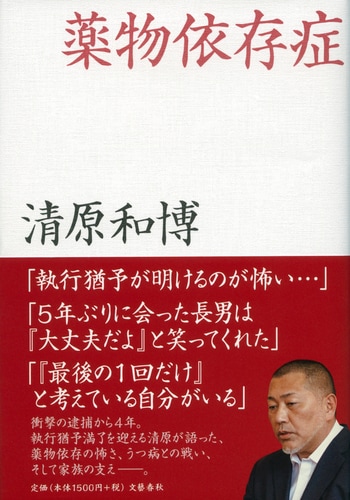

(『薬物依存症』より抜粋)