入寮して一ヶ月の間は後悔したものの、五月に行われた全県統一模試の結果を見て、自分の選んだ道が間違っていなかったことを知った。毎日五時間の学習時間が功を奏したか、マモルの成績は、学部さえ選べば、鹿児島大学や熊本大学に危なげなく入れるところにまで上がっていたのだ。

マモルだけではなく、他の多くの寮生にとって、蒼空寮の厳しい三年間は地元から、そして鹿児島から中央に出て行くための修業のようなものだった。この三年間を耐えれば鹿児島市内か熊本か、福岡か大阪か、ひょっとしたら東京の大学で人生を始められる。だから、生徒の自治に任されている寮で、目立つ非行もせずに耐えていられるのだ。

そんな真剣さが、安永には欠けている――らしい。

与党議員の息子ならAO入試でどこにでも入れるだろう。英語がネイティブ並みなのだから、英語で入れる大学に行けばいい。だいたい日本に帰らなければ帰国子女枠でいい大学に入れるのだし、そもそも経済的に困っているわけでもないじゃないか、というわけだ。

しかしマモルと塙が寮監の佐々木先生から聞かされた、安永が南郷高校理数科に入った理由は、そんな事情を吹き飛ばすほど陰惨な、あるいは馬鹿馬鹿しい話だった。

安永の父、安永公平衆議院議員は、この十二年間、選挙の時にだけ、それも三日間しか自身の選挙区がある鹿児島に帰らない、典型的な中央志向の代議士だ。そんな彼は、党三役の椅子がかかった次の選挙で、総理たちと一緒に全国を回るため、鹿児島に帰らないつもりなのだという。「先生、地元をどうすっとよ」と詰め寄った後援会に、安永公平が切ったカードが、シンガポールで暮らしていた一人息子の鹿児島進学だった。

後援会に明言したかどうかはわからないが、地盤を継がせるという意思の表明だ。

可哀想なのは安永だ。彼がシンガポールで通っていたのは、宗主国だったイギリスの大使や経済人の子弟らが学ぶ英国風の寄宿学校だったという。そのままそこに通い続けて大学に行けば、国際エリート層への第一歩を踏み出すことのできた息子の将来を、安永公平は潰したのだ。

佐々木と塙、マモルは、そんな理由で蒼空寮にやってくる安永にどう対応しようかと何度も話し合いをもったのだが、心配は杞憂に終わった。

まだ二週間しか付き合っていないが、彼は境遇の変化をすんなりと受け入れているようだった。国際エリート層を垣間見た経験や父の権威を鼻にかけるようなこともない、礼儀正しい素直な少年だ。

だが、素直なだけでは、縦社会で苦労することになる。

フランクに語りかけてくる三年生に、素直に応じてしまえば「生意気」だと見られてしまう。しかもその三年生は、朝礼をサボり、中国の大学を志望校に据えている呉なのだ。

マモルは入念に選んだ言葉で、呉に、その距離感を伝えた。

「申し訳ありません、安永はまだ慣れていないので、話を聞くだけにさせてください」

呉もマモルの意図を理解したらしく、膝を組んで背もたれに寄りかかった。周囲の目を気にして、偉そうに見せかけてくれたわけだ。

「ありがとうございます」

礼を言ったマモルは、こちらから話を切り出すことにした。

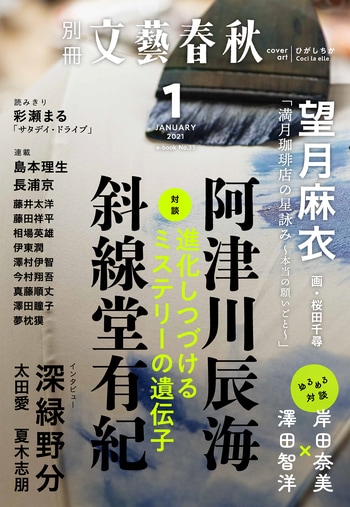

この続きは、「別冊文藝春秋」1月号に掲載されています。