ふたりとも藤森氏の息子くらいの年齢だから、ここで世代がひとつ下がったわけだ。最初の舞台は『オール讀物』同年四月号、タイトルは「なにわ近代建築散歩」。大阪市内に点在する近代建築のうち、たとえば万城目さんは綿業会館やシェ・ワダ(旧大阪教育生命保険)、私のほうは大阪市中央公会堂や高麗橋野村ビルという具合におたがい好きなものを五つずつ披露して実際に見に行き、あれこれ語り合うという趣向。実際には、このときは五つではおさまらず、それぞれ「番外」としてもう一か所ずつ選出したから計十二か所になったのだけれども。

これもまた、読者に好評だったようである。編集部はすぐ私たちに続篇をもとめた。それから私たちは京都、神戸、横浜、東京でつぎつぎと同趣旨の対談をおこなったあげく、とうとう台湾と韓国にまで行ってしまったのである。その台湾篇までを収録したのが冒頭の1の文庫本というわけだ。

この対談がきっかけで、私はさまざまに近代建築の仕事をやることになった。すなわち冒頭の2、3、4である。仕事をかさねるつど「戦前の日本にも、人はいた」という感慨をふかめたことは前にふれたが、そうこうするうち、おのずから意識は一歩先へ行くことになる。

近代建築というものが好意の対象になり、趣味の対象になったのなら、もはや見るだけでは飽き足りない。それをすすんで、

――わがものにしたい。

という意識。

言いかえるなら、自分もそのなかに住んでみたい。まさしく歴史の新境地だ。だが、わがものにすると言っても、具体的にはどうすればいいのだろうか。

いちばん手っ取り早いのは建物をまるごと買ってしまうことだけれども、これはまあ不可能にちかい。何しろ売りに出ている物件の数がきわめて少ない上(ないわけではないが)、立地もかぎられ、買ったら買ったで手入れがたいへんである。外壁のクリーニング、電気設備の更新、暖房装置のメンテナンス……場合によっては耐震性能を確保するため建物自体をいじらなければならない。

よほどの資産家か大会社でもないかぎり、お金も手間もかかりすぎるのだ。そうしてうっかり文化財指定でも受けようものなら窓ガラス一枚変えるのにも行政への届け出が必要になるはずである。よほどの覚悟が必要なのだ。

買うのがだめなら、借りたらどうか。これも物件数が少なく現実的ではない。最近は近代建築をリノベーションしたホテルやレストランも多いから、そこで宿泊や飲食をするという方法もあるが、それでは「わがものにした」とまでは言えない。結局、のこる手だては、

――一から、建てる。

そこに行きつくしかないだろう。これなら立地も自由だし、規模も予算も思いのまま。

それより何より、外観においても内装においても、住む人の趣味がぞんぶんに表現できる。「一から」だけの特権だ。いいことづくめのようだけれど、ただひとつ、そこに原理的な矛盾があるのは致し方ないことだった。わざわざ新しい部材をもちいて古風をつくり出すということは、近代建築の新築であり、ものの順番がどうみても逆なのである。

倒錯というか、風狂というか。或る意味、文明の頽敗である。その頽敗を私はした。そう、このたび私はまさしく更地の上に、堂々と、戦前めいた洋風の一軒家を建てたのである。自宅ではない。ただ原稿の執筆のためだけに使う書斎兼書庫として。

完成は昨年末、すなわち令和二年(二〇二〇)十二月。

まだ半年も経っていない。もちろん厳密には近代建築ではなく、近代建築「ふう」の家になるが、しかし「ふう」でも、どうせやるなら由緒はもとめたい。いくぶんかは本物の歴史でありたい。そこで私がえらんだのは、W・M・ヴォーリズの遺志を継ぐ、ヴォーリズ在世中に創立された、一粒社ヴォーリズ建築事務所に設計をお願いすることだった。

要するに、

――ヴォーリズ建築に住みたい。

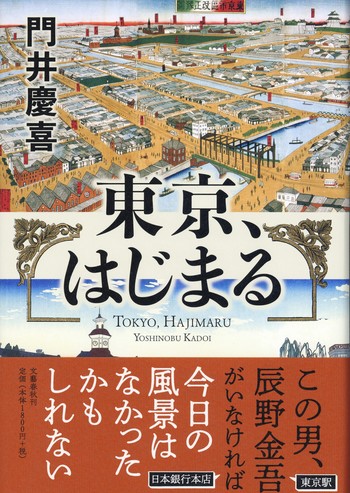

と考えたわけだ。これなら出来あがったものは現代最新の住宅でありつつ歴史の風格あるものになるのではないか。少なくとも大規模テーマパークによくあるような、つるつるした、いかにもつくりものという感じの建物――建物というより大道具――にはならないのではないか。もちろん発想としてはヴォーリズにかぎらない。辰野金吾の「辰野式」赤れんが建築に住む、片山東熊のバロック宮廷に住む、フランク・ロイド・ライトのマヤ遺跡ふうに住むなど、いろいろ考えられるわけだけれども、今回の場合はヴォーリズがいちばん身のたけに合う気がした。冒頭に挙げた1、2、3の仕事で全国のたくさんの作品を見るうち、あるいは特に2の長篇『屋根をかける人』の執筆で彼の数奇な生涯について考えるうち、好みが固まったらしい。見学から所有へという歴史的発展段階は、ここでひっそり、ゆっくり展開していたのである。

担当設計士は、青井弘之さん。私がまず言ったのは、

「もしもヴォーリズがいま生きていて、作家の仕事場を建てるならどうするか。それを基本方針としてください」

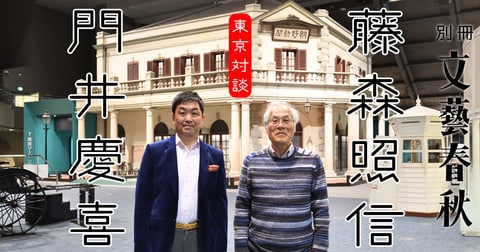

余談だが、このことを対談で藤森照信氏に披露したところ、藤森氏はにこにこと、

「え、それだけ? そんなこと言われたら建築家は困るよ。もっと具体的に言わないと」

あれは苦笑いだったかもしれない(『別冊文藝春秋』二〇二〇年五月号)。藤森氏はみずから設計を手がける建築家でもあるだけに、めんどうなお客だなあと思われたのにちがいない。青井さんも同様に「困るよ」と内心つぶやいたかもしれないが、実際には、私はこの基本方針のつぎに少し具体的な要望も出している。

「建築様式は、スパニッシュとしてください」

いや、これもやっぱり具体的とはいえないか。ひとくちにスパニッシュ――これも厳密には「ふう」が付くわけだが――といっても意匠はいろいろ、装飾はさまざま、部材は種々雑多。けれども私としては、言い訳させてもらえるなら、デザインに関しては口を出すことをせず、青井さんに自由に描いてもらうほうが結局はいい結果になる、そんな気がしたのである。大ざっぱなくらいがちょうどいい。施主がむやみやたらと口を出したあげく外観が統一を欠き、内装の調和がみだれてしまう悲しい例は、じつは近代建築の世界では枚挙にいとまがないのである。