警察という上意下達の「組織」の中で

上意下達が警察という組織の根幹であり、そこに私情をはさむことはよろしくないのだが、なにごとにもさじ加減が肝要だということを考えさせるのが、小路幸也『駐在日記』(17年)である。

昭和50年春。蓑島周平巡査部長は妻の花とともに山に囲まれた小さな村の駐在所に赴任する。周平は横浜で腕利きの刑事だったが、心身共に傷ついた妻のために、この地にやってきたのだ。

赴任早々村に現れた強盗犯と思われる人物、嵐の夜に起きた秘仏盗難事件など、平和な村で四季折々に起きる事件に介入していく。しかし周平はマニュアル通りの処理で済まそうとはしない。周到な捜査を行い、関係者の人間性を見極めた上で、駐在という立場を生かして、地元の人々のためになるように、融通無碍な解決方法を取るのだ。妻である花の一人称による語り口はほのぼのとしているのだが、周平の行動はかなり大胆。一匹狼タイプの警察官の一人である。

一匹狼といえばまず指を折るのが、大沢在昌が生んだ鮫島警部だ。『新宿鮫』(90年)以来、シリーズ長編は11作を数える。自殺した同期から受け取った秘密文書を誰にも渡さなかったため、キャリアだった鮫島の将来は閉ざされ、警部に留められたまま新宿署の生活安全課に追いやられたのだ。以来上司である桃井、鑑識課の藪という二人の理解者を除けば孤立無援の状態で、数多くの犯罪者に向かい合ってきたのである。近作では大きな動きがあり、新たな上司から単独行動を厳禁されるなど、これまでにない制約を課せられるようになった。これからも目が離せないシリーズだ。

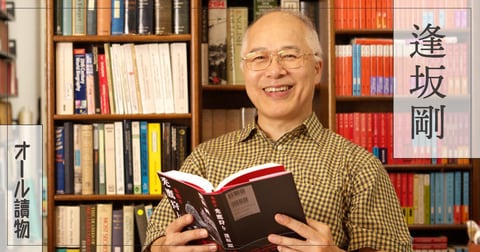

一作家一シリーズという制約もあり、紹介しきれない作品も多い。悪徳警官ものの最右翼逢坂剛『禿鷹の夜』、三代に渡る大河警察小説の佐々木譲『警官の血』、ユーモアものが少ないので、大沢在昌『らんぼう』や黒川博行の『二度のお別れ』(84年)以下の大阪府警シリーズもぜひ手に取ってほしい。

(「オール讀物」12月号 警察小説最前線より)