4

仮に鈴木の前半生を、落合番を務めた8年間を境に「落合以前」「落合以後」と分けることができるとすれば、いささか駆け足ではあるが、「落合以前」を語ってもらったことになる。

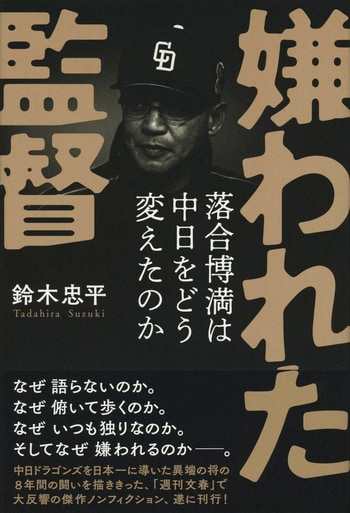

応接室のソファに座る鈴木と編集者の前には『嫌われた監督』が置かれていた。この分厚い単行本は、監督・落合博満と、中日ドラゴンズの選手、球団関係者の8年間の記録であると同時に、記者・鈴木忠平の、落合番としての濃密な記憶もまた、閉じ込められている。

山田久志の後任として落合が監督に就くのか否か確かめるため、「伝書鳩」として落合と出会った――。

周囲を寄せ付けない、一見して不可解な言動には、なにか落合なりの理由があるのではないかと、ひとりで対峙した――。

「優勝原稿」の監督手記をものにするため、〆切がすぐそこにまで迫る中、ひとりで深夜に落合を待ち続けた――。

「落合解任」という全国的なスクープをモノにするため、雨の落合邸に向かった――。

落合が監督として最後のシーズンを終えた後、自分も阪神担当への異動が決まり、別れの挨拶をした――。

“丁稚”として雑観記事しか書かせてもらえなかった記者が、自分の力で歩き出し、一人前になって落合のもとを去る。『嫌われた監督』を鈴木の成長譚であると見なした時、この物語はある種のハッピー・エンドとして結末を迎えている。

そして、あまりに使い古された言い回しだが、どんな物語にも「その後」がある。

インタビューを開始してすでに長い時間が過ぎていた。それでも、疲れた様子をまるで見せることなく、鈴木は「落合以後」について語り始めた。

5

阪神担当になったのは2012年だ。

花形のプロ野球担当のなかでも巨人と阪神はツートップで、番記者は6人もいた。

中日担当への配置換えは“見込まれない”形でのものだったが、この時はサブ・キャップとしての異動だった。

落合体制下の中日では、選手の故障情報が機密扱いとなるなど、厳しい情報統制が敷かれた。そういう状況では、記者クラブが機能し得なかったので、落合さんへの取材はひとりで立ち向かわなければならなかった。そうして得た情報は逆に、自分の独自ネタとなり、落合さんの記事を書くことで、いつしか私は「忠平に任せていれば大丈夫だ」と言われるようになっていたのだ。

サブ・キャップになって仕事の内容はずいぶん変わった。

主な仕事はフロント取材だ。オーナーや球団社長、編成部長などに取材する。人事情報を掴み、スクープを狙う。あとは現場の差配なども新たな仕事となった。

日中は、大阪の野田にある阪神電鉄本社に向かってオーナーや球団社長を取材する。ナイターが始まる18時には、スタジアムにも取材には行くのだが、やはり現場からは遠ざかった感じはあった。

阪神担当になって4年目、2015年にはキャップになった。

落ちこぼれの烙印を押されていた記者が、阪神タイガース担当キャップになったわけだから、スポーツ紙の記者としては名誉なことではある。社内からそういう評価を得たことは素直に嬉しかった。

しかし、日々、時間が削られていくような感覚があった。サブ・キャップの頃からもそうだったが、キャップになってその感覚は倍加した。

なにしろ、1日に電話の発着信だけでも100件近くあるのだ。

球団関係者への取材に加え、紙面についてのデスクとの相談事や現場への指示など、社内外との折衝であっという間に時間が過ぎていく。

中間管理職なのだから仕方がないが、記事を書く機会は格段に減ってしまった。

求められたのは、一次情報、人事などの決定事項を他紙に先んじていかに早く出すか。

サブ・キャップの頃からそうした仕事をしてはいたが、キャップになる前はそれでも、グラウンドのヒーローのことを記事に書く機会もあった。

また、その頃にはインターネット・ニュースに記事が配信されるようになっていた。苦労して取ったスクープも、すぐにネット・ニュースに上がり、すぐに消えていった。誰が、どのようにして掴んだニュースかなど、世間の誰も気にしていなかった。

それが新聞社の売り上げに直結することは、頭では分かっていながらも、これが自分のやりたい仕事なのだろうかと、次第にひとり苛立つようになっていた。

それは落合番の頃には抱かなかった類の疑問だった。あの8年間は、落合さんの言動や采配を取材し、書いていれば良かった。顧みるに、新聞記者としては幸せな時間だったということになる。

新聞社を辞めようと思ったのはこの年だ。

2度目の“特オチ”が直接の引き金だった。