発表から20年以上が経った今日においても、様々な世代に熱狂的な支持を受け続けている、椎名林檎の『丸ノ内サディスティック』。この楽曲の全く「日本語らしく」なく響く、洗練されたリズムはどのようにして生まれているのか? 10月11日発売、北村匡平さん『椎名林檎論――乱調の音楽』の第1章から、『丸ノ内サディスティック』に関する部分を公開します。

もともと英詞で作られていた『丸ノ内サディスティック』(原題はA New Way To Fly)は、椎名林檎自らが語るところによれば「メロディーの持つ波と英語の波とを守りつつ日本語にしたかったので、意味とかどうでも良かった(*1)」。デモ音源でかつて〈So I am looking for〉と歌っていたフレーズは〈将来僧に〉という日本語に書き換えられたが、その理由は「かなり音が大事だったから」なのである。他のところでも彼女は「語呂感を崩さないで、その破裂感をこう、発音の、口の開け方とかを全部壊さない日本語をのせたら、たまたま、《将来僧》とかになっただけで、意味もメッセージ性もほんとはないものが多くて(*2)」と述べている。

とはいえ意味をもった言葉が寄せ集められているのは事実であり、歌い手にメッセージ性はなくとも、リスナーはアトランダムな記号の配置から意味を見出してしまうものだろう。事実、『丸ノ内サディスティック』はジャズ、ファンク、ソウルをベースとしたブラック・ミュージックが見事にロックと融合し、スティーヴィー・ワンダーやマーヴィン・ゲイを彷彿とさせる横ノリのリズムに東京の街や音楽の記号が浮遊するようにちりばめられていて、哀愁漂う「グローカル」な楽曲になっている。まずは音符と言語の関係にフォーカスして検討していこう。細かく解析していけば、この曲の日本語のリズムが、なぜこれほどまでにかっこよく感じられるのかがわかってくるはずだ。

(中略)

椎名林檎は「日本語のグルーヴがある」と確信していた。言葉遊びを存分に愉しんだナンバーで、ラストの〈青 噛んで熟(い)って頂戴〉に重ねられているのは「青姦でイって頂戴」という挑発的な言葉だ。聴覚情報と視覚情報でダブルミーニングを形成する点も、この曲に限らず彼女の創作する歌に見出される特徴である。

この曲を支えるのは、黒人音楽のスウィング、いわゆる「ハネる」リズムの16ビートのドラム・ベース・キーボード。この横ノリのリズムに卓越した言語感覚で日本語をのせてゆく。重要な要素となっているのが促音(小さな文字「っ」)と拗音(子音に小さな文字「ゃ・ゅ・ょ」がついた仮名二文字)の多用、そして先に彼女が述べていたように一つの音符に複数の音を詰め込むテクニックである。

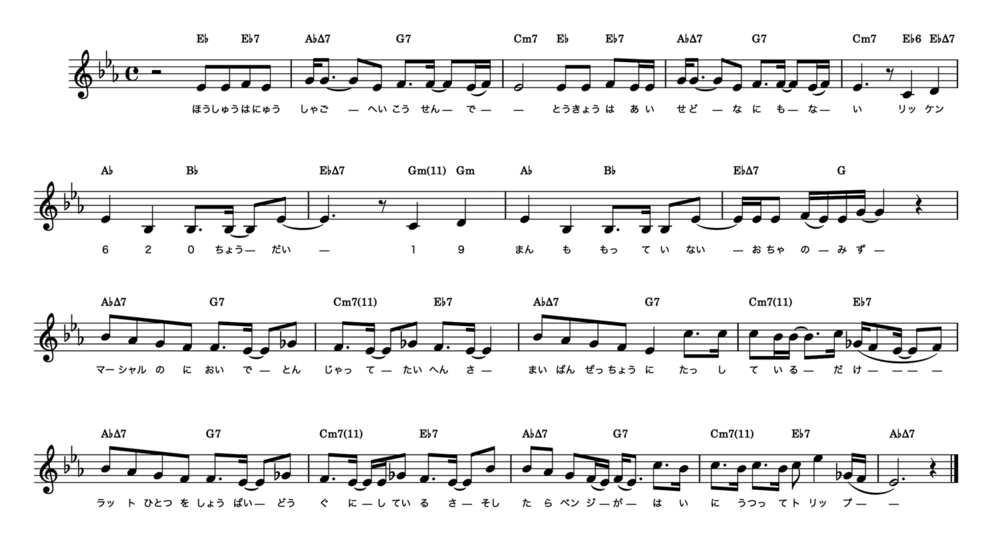

先取りしていえば、ファンクやソウルなど黒人音楽のテイストが色濃いこうした楽曲では、一つの音符に2モーラの言葉を盛り込み、とりわけ「しゅう」「にゅう」「ちょう」「じょう」「りょう」等の拗音に母音「ウ」がくっついた英語的な響きに近い言葉が優先的に選択される。このことを踏まえたうえで、いかに日本語のリズムが構成されているかを見ていこう【図】。

たとえば出だしの「報酬」と「入社」は、8分音符それぞれに「ほう・しゅう」「にゅう」と2モーラずつ組み込まれ、「しゃ・ご」は16分音符にのせた音である。仮にこの冒頭の「報酬は入社後」をAメロの前の小節3拍目から8分音符5つとして「ま・る・の・う・ち」と入れると、まったく日本語がグルーヴしないことがわかるだろう。続く「へい・こう・せん」もそれぞれの音符に2モーラが割り当てられている。ところがAメロの最後「何にも無い」は逆に「な・に・も・な・い」ですべて音符と音が1モーラで対応している。このタメによってBメロが4分音符ベースにもかかわらず弾むような音が活きてくる――「リッ・ケン・シックス・トゥー・オー・ちょう・だい/じゅう・きゅう・まん・も・もっ・てい・ない」。

ここで確認しておくべきなのは、R音の巻き舌がAメロ・Bメロにはいっさい使われていない点だろう。可能性として十分考えられるBメロの出だしにある「リッケン」で使わなかったことがサビで効果的に作用する。まず最初のフレーズ「マー・シャル・の・に・おい・で・とん・じゃっ・て・たい・へん・さ/まい・ばん・ぜっ・ちょう・に」と心地よい英語的なリズムで日本語が響く。そして「達して居るだけ」のRuで微かに巻き舌を使いながらそのままリフレインする「ラット」の初めの音Raをかなりくっきりと響かせる。ここがこの曲のハイライトになる盛り上がるべきポイントだ。そこで彼女はどう歌ったか。

譜面上では1拍目の8分音符に「ラッ」がくるのだが、日本語の「ラ」という音になる前の「歯茎ふるえ音」[r]がわずかだが前の小節にかかってドラムのフィルイン(強いていえばスネアロール)のように機能しながら挿入されるのだ。すなわち、あえて巻き舌の発音を“先走る”。言葉未満の音から日本語の音声への生成プロセスの聴覚化。こうした巻き舌の音響的な歌唱は、従来の日本語歌謡にはなかったハネるリズムと音としての声の協働を可能にし、独特なスピード/グルーヴ感を生み出す。突如として言葉がリズム隊へと融解し、再びインパクトのある日本語を吐き出すのである。

(*1)椎名林檎[インタビュー](聞き手=中本浩二)『ROCKIN’ON JAPAN』1999年11月号、40頁。

(*2)椎名林檎[インタビュー](聞き手=鹿野淳)『ROCKIN’ON JAPAN』2003年2月10日号、56頁。

この続きは本書でお読みください。