人間の信念は時代を越えて

「戦後生まれの日本人にとって、コロナのような流行(はや)り病に立ち向かうというのは、まったく未知の経験。平和であることに慣れ切っていただけに、いま振り返れば、みっともないほどに全員が狼狽(うろた)えていた。自分自身も尋常ではない状況に、いざ向き合う中、いつの時代も変わらぬ、人間の本分とは何かをじっくりと考えざるを得ませんでした」

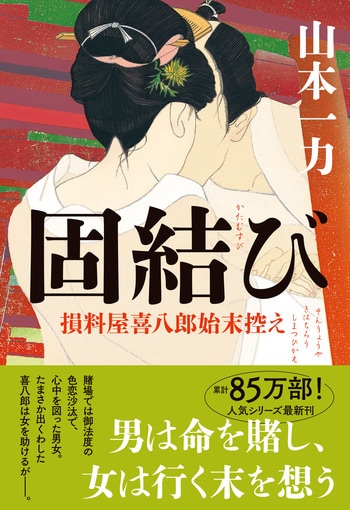

山本一力さんの新刊『固結び 損料屋喜八郎始末控え』は、2000年の単行本デビューから続く人気シリーズ。本作で5冊目を数えるが、収録された短篇のひとつひとつに特別な思いが込められている。

「もともとは同心でありながら、上役の不始末の詰め腹を切らされた過去のある主人公・喜八郎は、庶民を相手に鍋や釜、火鉢などの所帯道具を賃貸しする損料屋を営みながら、本作でもさまざまな難題と向き合うことになります。一方、喜八郎とお互いに憎からず想い合う、料亭〈江戸屋〉の女将・秀弥がいる。このふたりが人として背負っている大きな責めに対し、今回はその答えを、きちんと書かなければと決めていました」

舞台となった寛政6年の夏はまれにみる冷夏で、喜八郎は旧敵の札差・伊勢屋四郎左衛門、与力の秋山久蔵と凶作に備えて奔走する。追い打ちをかけるようにたちの悪い風邪が流行。滋養のつく卵や肝を煮るために使う砂糖や醤油の値段が高騰し、片や一膳飯屋や演し物小屋の客足もぱたりと途絶えてしまう。

「時代がどんなに変わっても、生きている人間には変わりがないし、小説を書きながらもいま起きていることは意識しています。まったく人気のない早朝の亀戸天神を散歩していて、ふと藤棚を見上げた時、人は一人で生きることはできないと気づきました。生死まで託すことのできるような相方――男女だったら夫婦になるだろうし、あるいは生涯の友の存在が、大変な時だからこそ必要なんです」

この信念が作品の通奏低音として描かれつつ、ご法度の色恋沙汰で心中を図った女を、喜八郎が助けたこと(「初午参り」)から、秀弥との関係も動き出していく。

「最後の筋書きは書き出した時には、考えていませんでした。たまたま京都の伏見稲荷を参詣する機会があり、そこで出遭った胸打たれる光景が『固結び』のラストへとつながりました。作者自身も年齢を重ねて、登場人物たちもどんどん変化していく。その心の動きを追いかけ、満足のいく答えが出せたと手応え充分です」

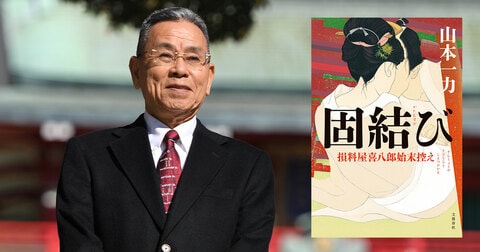

やまもといちりき 1948年高知県生まれ。97年「蒼龍」でオール讀物新人賞、2002年『あかね空』で直木賞、15年長谷川伸賞受賞。人気シリーズやエッセイも多数。