簡潔な表現で人間の真実を洞察する。具体的には、

道徳は便宜の異名である。「左側通行」と似たものである。

というふうに短く決まることもあるし、数文または十数文におよぶものもあったけれども、すべてに共通しているのは推敲の入念さだった。寛は毎月、それらを校正刷や見本で目にするたび、

「さすが、芥川」

声に出さずにいられなかった。芥川はここでも芸術主義者なのである。

もっとも、その推敲は、ときに悪いほうへ働いた。とりわけ数文または十数文のものとなると、あんまり一文一文に凝りすぎるせいか文章どうしの接続が弱くなり、飛び飛びになり、かえって意味が通じなくなったりした。

さながら彫刻家が十センチ四方の大理石に猫の彫刻をほどこそうとして、耳やら足やら尻尾やらの造作(ぞうさく)にむやみと固執したためかえって全体が猫に見えなくなるようなものだった。それにしても芥川はこれで体力がもつのだろうか。寛はそっちが気になった。どうやら本業の小説のほうでも各紙誌の注文をこなしきれていないらしいのに、こんな格言ごときに精励恪勤(せいれいかつきん)したりして。

どうだ芥川、このへんで少し休んだらと、

(言おうかな)

結局、言わなかった。連載を中断されたら困るのは寛だし、そもそもそんな時間はなかったのである。

「文藝春秋」の創刊は、ますます寛を多忙にした。地方への出張もますますふえた。

もともと芥川の原稿の受け取りも若い連中にまかせている。寛はふと、執筆のあいまに、会合のあいまに、

(芥川は、いま何してるかな)

思いを馳せることがあった。

もうちょっと相手してやらなければ申し訳ない、そんな気もした。もっともこれは、見かたを変えれば、世間普通の話ではある。学生のころには毎日のように顔を合わせていた友達どうしが、年を経て遠ざかる。

それぞれ家庭を持ち、責任ある仕事を持ち、広汎(こうはん)な人間関係を持つのだから当たり前だろう。芥川と自分の関係も、

(ひっきょう、それさ)

月日は飛ぶように過ぎて行った。

†

創刊から三年後、寛はまた田端の芥川の家へ行った。

「芥川」

「何だい、あらたまって。また新しい雑誌を出すのかい」

「うん」

「えっ」

芥川は、笑顔をひっこめた。寛はまじめに、

「厳密には新しいってわけじゃないが。まあ第二の創刊だ」

「第二の創刊?」

「『文藝春秋』の面目を一新する」

寛は構想を説明した。月刊「文藝春秋」はこれまでは随筆や小説などしか載せなかったが、今後は時事的な話題もあつかうこととする。

政治、経済、社会、外交等々、いろんな種類の記事を入れることで世間における存在感のいっそうの強化、読者のいっそうの増加をはかる(くわしくは次の話で述べる)。

「つまりは、文芸誌から総合雑誌への衣替えだね。さしあたりは『中央公論』や『改造』のようなものと考えてほしい。むろん独自色は出す」

言いながら、寛は内心、

(反対するかな)

芥川の顔をうかがった。一般に、書き手というのは連載が長期になればなるほど寄稿先の変化を好まなくなる。

芥川は、文机の向こうにいる。

猫背である。Gペンを手に取って右手でもてあそびながら、

「……なるほど」

その右手で、髪をかきあげた。髪はすぐに前へ垂れた。

「で、菊池、こんどは僕に何をしろと?」

「いや、君の仕事は変わらん。これまでどおり巻頭をたのむ。君の書くものの輝きは文芸雑誌だろうが総合雑誌だろうが減るもんじゃないからね。もちろん原稿料もこれまでどおりだ。いや、部数がのびたら増額しよう。これまで何度かそうしたように」

「増額、ね」

芥川は、風船に穴があいたような笑いかたをして、

「若いころは、夢にも思わなかったな。君に原稿料をもらう日が来るとは」

寛は、ちょっと返事できなかった。皮肉なのか何なのかわからない。あるいは本人にもわからないのではないか。

寛は眼鏡をはずして、絹のハンカチでレンズをぬぐいながら、

「これからたのむのは、書くのとは別の仕事さ」

「別の仕事?」

「座談会だ」

と、寛は言った。座談会とは寛の発明した記事の形式で、三人、四人、ないしそれ以上の人々がおなじ場所に集まって何かについて語り合う。

それを活字にして載せる。「新潮」あたりのよくやる小説の合評会と似ているけれど、あれよりももっと話題が広く、もっと討論色が薄い。いってみれば縁側での茶飲み話を高級にしたようなものか。その座談会というものへ、

「今後は君にも、大いに出てもらいたいのだ。なーに、気楽なもんだよ。こっちの用意する料理屋へ来て、めしを食って、ときどき思ったことをしゃべればいいんだ」

「………」

「特別な準備はいらない。推敲もいらない。世間も揚げ足を取ったりしない。そのくせ文壇以外の人間と会って文学以外のことを話すんだから、小説の種取りにもなる」

「種取り、ね」

芥川はまたうつむいて、

「やっぱり君は、社会部記者だね」

「元記者だ」

と受け流してから、

「もちろん礼はする。いつもの原稿料とは別に、座談料というのかな、出演料というのかな。食事代も雑誌で持つ」

「うーん」

その声は、老人のように枯れていた。寛はようやく、

(三年前も、こうだったな)

思い出した。

いや、三年前より痩せている。たしか目方は十三貫を切ったと人づてに聞いたから、四十キログラム台である。三十代なかばの年齢でこの軽さは異様というより病的だった。頬骨には隈がある。もう地色(じいろ)になっている。そもそも芥川はこんなに猫背だったろうか。

そういえば、芥川はこのごろは親しい者にしきりと、

「死ぬ話をしよう」

だの、

「僕の仕事は、これ以上は進まない」

だの、あるいは、

「よろこべ。とうとう死ねる方法を見つけた」

などと言っているという。薬も常用しているらしい。アロナール・ロッシュとかいう睡眠薬をはじめとして、アヘン・エキス、ホミカ、ベロナール、オピアム、各種の下剤や座薬などなど……寛はそれを聞いた当初、

「まあ、芥川は痔(じ)持ちだしな」

その程度の感想しか持たなかった。作家というのは座りっぱなしの仕事だからか、肛門まわりの疾患や炎症に悩む者が意外と多い。

あんまりひどいと痛みで眠れないそうで、それで睡眠薬に親しむ者もいることはいる。芥川もそれかと思ったのである。

まあ、いくら何でも、この期におよんで痔ですべてが説明できるはずもないだろう。やっぱり芥川は、

(疲れたのだ)

あんまり推敲をやりすぎた。あんまり人の評判を気にしすぎた。最近も興文社という出版社から監修を頼まれて『近代日本文芸読本』全五巻という一種のアンソロジーを編纂(へんさん)したが、さほど売れなかった上、収録した作家や詩人から、

「芥川だけが印税をもらって書斎を建てた」

などと根も葉もない悪口を言われて、それが耳に入ったらしい。

その話はたまたま芥川本人から聞いたのだが、そうとう気に病んでいたので、寛は言下に、

「ぐずぐず言うやつには言わせておけ。気にするな。もともと無償っていう約束だったんだろう? 印税だって大した額じゃないわけだし、それだけの仕事はしたんだから」

「うん。そうだね」

だがあとで聞いたところでは、芥川は結局、その作家ら全員に対して三越の商品券を送ったという。百人以上もいるのにである。打ち割ったところ芥川が推敲をやりすぎるのも、

(ほんとに、芸術主義か)

寛はいま、そう疑うときがある。ほんとは恐怖のせいなのではないか。ほんのちょっとでも推敲を怠ったりしたら読者の痛烈な悪口を浴びる。文壇に「通俗」のレッテルを貼られる。そうなったら神経が耐えられない……芥川龍之介という作家は「鼻」でのデビュー時から、あるいはそれ以前から、兎のように少しの風にもおびえつづけて生きて来たのだ。

だからこその座談会なのだ。寛はそう思って訪れたのである。座談会には推敲はいらない。世間も揚げ足を取ったりしない。

何より気分転換になる。そこで人のおもしろい話を聞いて、自分でもいろいろ放言すれば帰って少しは眠れるのではないか。死ぬなどという馬鹿な気は起こさなくなるのではないか。

芥川は、黙っている。

体に対してむやみと大きい頭をゆらゆらと前後にゆらして、

「………」

待つうちに、寛のほうが息苦しくなった。

ほんとうに息が浅くなった。胸の左がちくちくした。じつは寛にも持病がある。最初の発作は二年前で、明け方めざめると、漬物石でも載っているのかと思うほど胸が痛んで起き上がることができなかった。

妻を呼ぼうにも声が出ず、ようやく医者が来たころには発作はおさまっていたものの、医者からは、

「狭心症です」

断言された。

「肉を食うのは控え目にして、もっと野菜を摂(と)ってください。さもなければまた発作に襲われますぞ」

「襲われたら、どうなります」

「早死にします」

寛はその後、しかし生活をあらためなかった。発作前と同様に、会食、祝宴の日々をすごして肉を食い、酒を飲んだ。

料理屋の食事は、青物が足りない。菜食のためには結局のところ会食の機会そのものを減らすほかないのだが、それは仕事上むつかしいし、そもそも人生の楽しみを犠牲にしてまで長生きするつもりも寛にはなかった。寛は声をしぼり出すようにして、

「どうだ、芥川」

返事をうながした。芥川は顔を上げもせず、

「死んじゃったね」

「えっ」

「滝田さんもさ。病気で」

「ああ」

寛は、渋い顔をした。もう一年以上も前になるが、総合雑誌「中央公論」編集主幹・滝田樗陰は四十四の若さで亡くなっていた。あの寛の短編「無名作家の日記」をはじめて掲載してくれた責任者であり、なおかつ掲載後は寛を燕楽軒にまねいた上、今後は一か月おきに載せるとまで言ってくれた恩人である。

死因は、腎臓病だった。長年にわたる会食の連続、過大な酒食が悪かったのだと文壇では噂されている。寛はむしょうに頭にきて、腰を浮かして、

「そんなことはどうでもいいんだ、芥川。いまさら何だ。人は誰でも死ぬものだ。とにかく座談会わかったか。返事しろ。どうだ」

文机をぴしゃりと手で打った。芥川はびくっと肩をはねあげ、顔を上げて、

「わかった。わかったよ」

哀訴するような目になった。寛は、

「結構」

立ちあがり、芥川に背を向けて、急ぎ足で出て行った。恫喝(どうかつ)した気はない。これからまた会食があるので、時間の節約をしただけだった。

芥川が、自殺した。

という知らせを聞いたとき、寛は宇都宮にいた。

婦人雑誌「婦女界」の企画した講演のためである。講演が終わったところで「文藝春秋」編集部からの伝言を聞いて、急いで汽車で帰京した。内心、

(まさか)

と思ったり、

(ついに)

と思ったりした。

上野で汽車を下り、タクシーを飛ばして芥川の家に行った。白木の台の置かれた玄関を上がり、座敷へ入った。奥にふとんが敷かれていて、遺体があり、その上にまた薄いふとんがかけられていた。

やや離れたところに男が四、五人、正座している。こっちへまっ先に気づいたのは久米正雄だった。ほかには佐佐木茂索(ささきもさく)、菅忠雄(すがただお)といったような「文藝春秋」編集者の顔がある。寛は目で合図してから、遺体の前に正座した。

白い布を取り除けると、芥川の顔があらわれた。その刹那(せつな)、

「あ」

十一年前のことを思い出した。

漱石先生の死に顔。立派な人生そのままの威厳にみちた表情、鼻の下のひげ。あれから時を経て、自分はこうして、またしても当代最高の小説家をむなしく見おろしているのだ。

もっとも、芥川の顔は、漱石のそれほど凜々しくはなかった。もともとひげを生やしていないこともあるけれど、とにかく普通の眠り顔で、肌はさらさらとした晒木綿(さらしもめん)の感じだった。

頬骨の隈も、消えている。寛は何かほっとした。とにかく芥川はもう苦しまずにすむと思う反面、とうとう自分は、

(これを、止められなかった)

芥川は結局、総合雑誌となった「文藝春秋」のために三度、座談会に出てくれた。しかしいずれも首尾は上々とはいかず、とりわけ三度目は誤算だった。

忘れもしない。五月三十日のことだから、まだ二か月ほど前でしかないのだ。寛は麹町(こうじまち)の料亭・星ヶ岡茶寮へふたりの文化人をまねいた。

歴史家・尾佐竹猛(おさたけたけき)および民俗学者・柳田國男(やなぎたくにお)。「文藝春秋」側からは寛と芥川が出て、あわせて四人で、速記を取りつつ話しはじめた。

掲載予定は七月号である。また柳田は日本の民間伝承の専門家であるということで、話は自然と怪談になった。どこぞで化物がどうのこうの、狸(たぬき)がどうのこうのというような他愛ないものばかりだったけれども、芥川は気分よくしゃべった。ところが会話が途切れたので、司会役である寛が、

「芥川はこのごろ『河童』という話を書いたね。ひとつ河童の話をしてくれないか」

と水を向けたら、きゅうに目を三角にして、

「あれをkappaと読んでくれって書いたらね、文壇じゃ何か僕が気取って、知識のひけらかしで書いたって言ってるんだ。そうじゃないんだ。あれは地方によって読みかたが違うんだ」

まくしたてた。声が異様に甲高い。客分たる柳田がうなずいて、

「河童(かどう)ともいうし、河童(かわわらべ)とも読めるでしょう」

と話を合わせると、芥川はなおも、

「だからカッパと読んでくれと断ったんだ。でも誰もそう取ってくれないんだ」

おなじ主張をくりかえした。何度も何度も。寛はもうやめろと言いたかった。心底どうでもいい話だった。なるほど文壇はいろいろとやかましい輩(やから)が多いけれど、いくら何でも、そんなことまで悪口の種にするほど暇ではない。

いったい芥川の目には何が見えているのか。芥川の耳には何が聞こえているのか。寛は皆目わからなかった。ただ怪談なんかやらなければよかったと思うばかり。座談会はほどなく終わった。

終了後、店を出た。門のところで芥川が、

「菊池」

こっちを見た。

まだ目が光っている。寛は、

(何か言いたいのだ。俺に)

直感したが、しかし寛はこの企画の責任者である。客分ふたりを自動車に乗せ、自分も同道して、家まで送り届けなければならない。

「じゃ」

手をさしあげて、さっさと乗りこんでしまった。正直ちょっと面倒くさかった。ひょっとしたら、あれが生きた芥川を見た、

(最後だったか)

寛はそう思いつつ、ねんごろに合掌した。

手をさしのばし、ふたたび顔に布をかけたところで久米が来て、

「菊池」

「………」

「ゆうべのうちに、何か劇薬を服(の)んだらしい。けさ奥さんが見つけたんだ」

「そうか。奥さんは?」

と寛が聞くと、

「二階にいるよ。文壇からも小島政二郎(こじままさじろう)、宇野浩二なんかが来て励ましてるが、やっぱり気落ちしてる。行って声をかけてやってくれ。君なら安心すると思う」

「子供たちは?」

「芥川の? ああ、それもいっしょだ。男の子三人とも」

「そうか」

寛はうなずいた。立ち上がって階段へ近づいたら、玄関のほうで、

「カン先生」

声がした。

寛は、足をとめた。扉の向こうから、

「カン先生、菊池カン先生、おられるんでしょう。新聞社の者です。ぜひ談話をいただきたいのです。すぐ済みます」

寛は顔をしかめて、久米へ、

「追い返せ」

言ったとき、こんどは階段で足音がした。寛にとっては背後である。ふりむくと、男の子がひとり下りて来たところだった。

声が気になったのだろうか、不安そうな目を玄関へ向けている。久米が、

「ひろし君」

寛は、

「えっ」

どきっとして、

「何だい」

が、久米は寛に話しかけたのではなかった。男の子に向かって、

「だいじょうぶだよ、比呂志(ひろし)君。九時になったら発表をやる。この家とは別のところでね。記者にはそっちへ行ってもらうさ」

男の子は久米を見あげ、目をぱちぱちさせて、

「はい」

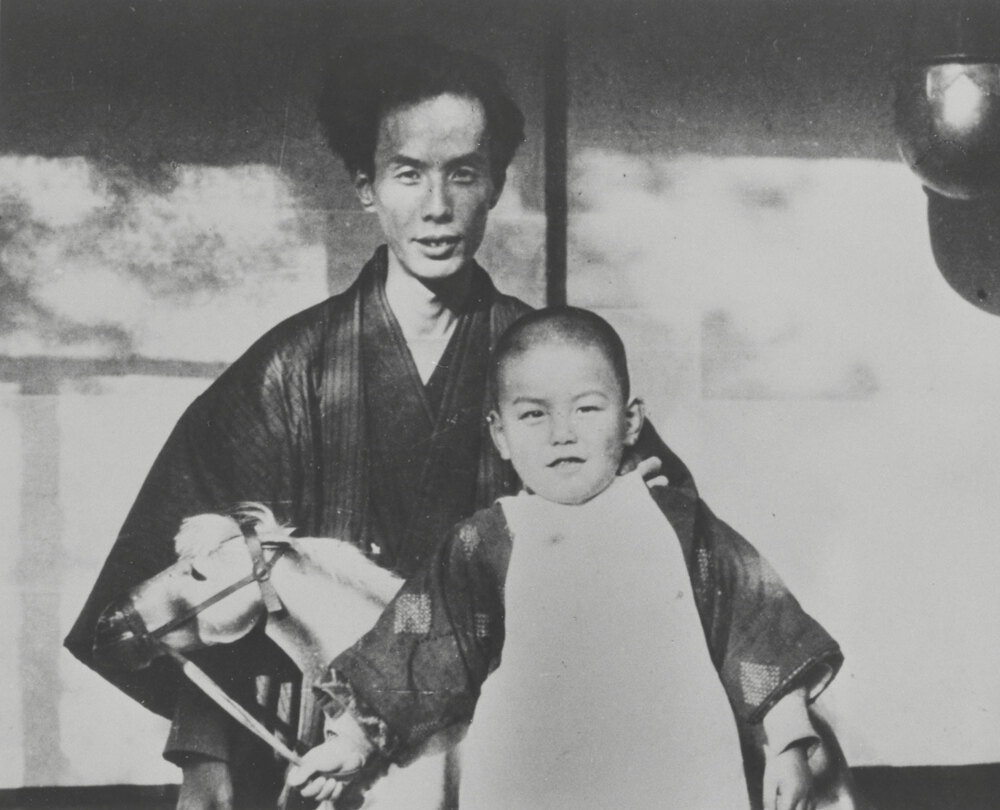

芥川の長男だった。八歳である。芥川はこの子が生まれたとき、寛の家へ来て、

「君の名をもらうよ。字は変えるがね。君の名がいいんだ」

と律儀に告げたものだ。あのころはまだ屈託がなかった。死ぬ話なんかしていなかった。

(芥川)

寛は、遺体のほうを見た。

白い布のかかった顔が、上を向いたまま、こっちへ語りかけて来た。

おい、菊池ひろし。

何だい、菊池ひろし。

手が上がったね、菊池ひろし。僕がもっといい雑誌に紹介しよう。

君もやれるよ、菊池ひろし。

菊池ひろし。

菊池ひろし。

「うっ」

寛は、胸がつまった。狭心症とは別の痛み。心の熱さ。そういえば芥川は最後まで寛をカンとは呼ばなかった。どうしてだろう。そんなのは本物の菊池じゃない、世間の作ったまぼろしにすぎないと言いたかったのか。

あるいは、もしかしたら、自尊心の抵抗を見せたかったのか。菊池という自分が無名時代に激励してやり、少し売れたら報酬のいい新聞社社員の地位を紹介してやり、つまりは作家にしてやった田舎出(で)の人間がその後みるみる巨大になって自分を圧倒するまでになってしまった、そのことに対する抵抗のしるしを。

「比呂志君」

と、寛は彼を呼んだ。他人という気はしなかったが、やっぱり芥川の息子である。顔はこっちより上だった。寛はいがぐり頭をくしゃくしゃ撫でてやり、気のきいたことばが思い浮かばなかったので、

「お金のことは、心配するな」

とだけ言ってやった。そうして胸をひとつ叩いてみせると、顔をしかめて、二階への階段を駆け上がった。