「缶詰を開けた時に汁が溢れ出ることに対して、人類は何故無力なのかな?」

東海林さだお先生が私に対して、初めて放った言葉です。

場所は朝日新聞東京本社ビルにあるレストラン、アラスカ、だったかな。

時はコロナ禍真っ盛りの令和三年。東海林先生と私がともに連載ページを持つ「週刊朝日」誌上対談のために設けられた一席での出来事でした。

東海林先生と私がコロナ感染防止パネルを挟んで一対一で対峙し、その周りを関係者が密にならないよう取り囲んでじっと見ている、というなんとも不思議な状況。

遠巻きに取り囲むスーツ姿の大人たちはみんな、「コロナ禍に何を思う」というような話を我々に期待していたと思う。

しかし、コロナ下の生活について話を振られても東海林先生は言下に、

「何も変わりません」

レールに乗らないというか、乗せようとすると反対側に歩いて行ってしまう先生。

そうして我々は、缶詰の汁について、あるいはマッチ箱やハエ取り紙はどこへいったのか、などの話に終始するのでした。話題はお好きな野球の話になり、

「草野球ではショートを守ってます。『遊撃手』の『遊』ってのがいい」

という一言が、実に東海林先生らしいな、と思いました。ベースに張り付いて守るのではなく、あちらもこちらも身軽にカバーしつつ、実にゆったりと構えている。東海林さだおを一言で表すと、「遊」。字は違うけれど「自由」にも通じますよね。

人を煽ることも、煽られることもしない「平熱の人」でした。

ただ、お会いした時の目が「皿」のよう、というか。

何考えてるのかわからない目ってありますよね、動物でも。いわゆる鋭い目つきではないんです。見透かされてる、と感じるほどわざわざ私を観察しているわけでもない。俯瞰で全体を見ているような、それでいて何も見ていないような。

なんともいえない怖い目でしたね。

対談前に、きっとつかみどころのない、仙人みたいな人なんだろうな、と想像していたら本当にその通りだった。ここまで想像通りだとは思わなかったので、びっくりしました。

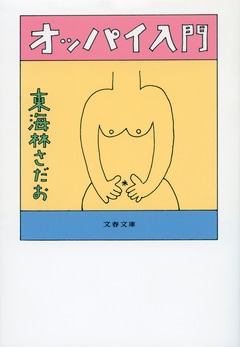

それまでの私は、東海林先生の作品とは、やんわりお付き合いしてきたという感じです。というのは、新聞や雑誌を開くと、当然いつもそこに東海林作品があるでしょう。ああ、あるな、と格別に意識することもない。

今回、本書を改めて熟読して、真っ先に考えたのはそこですね。

「いつでもそこにあるのが当たり前だと思ってはダメだな。実家にもいつでも帰れると思っているし、東海林さだおの作品もいつでも読めると思っているけど、こうしていちいち、ちゃんと読んでおかないともったいないな」

本当にそうですよ、皆さん。

そして、共感できるところがたくさんあるのも発見でした。

たとえば、東海林作品においては、食べ物がよく擬人化されますよね。

本書で言えば、かっぱ巻きの話や、ビールのおつまみとしての枝豆と空豆の「元カノ次カノ」問題なんかがそうですね。

私も時々、まくらやラジオで話したりしますが、そこらへんに置いてあるモノはいま何を考えてるんだろう、俺のことどう思ってるんだろう、なんて妄想にふけることがよくあるんですよ。

私はハンバーグが好きです、という人に、

「ハンバーグは君のこと、そうでもないと思う」

と断言してみたりね。

だって、あなたはどういう時にどういう表情で食べるべきだと思っているのか。それくらいの気持ちをもってハンバーグに接しているのか。そんな真剣な気持ちは、どうかするとハンバーグにも伝わるかもしれない。

ハンバーグは生きてない? いや、生きてるとか生きてないとか関係ない。

いつもよりおいしく感じることがあれば、それはハンバーグがより自分を好いてくれているから、つまり二人の気持ちが通じた結果だから。