〈人工ニューラルネットワーク研究を牽引してきた日本。なぜノーベル賞を逃したか?〉から続く

2024年度のノーベル物理学賞、ノーベル化学賞がともにAI関連の受賞であったことは驚きをもって伝えられた。なぜAI関連の受賞が相次いだのか? 人工ニューラルネットワークの概念を確立し、深層学習(ディープラーニング)の発展に大きく貢献したプリンストン大学名誉教授のジョン・ホップフィールドとトロント大学名誉教授のジェフリー・ヒントンのノーベル物理学賞受賞の画期性とは。その背景には、まず2021年度の「複雑物理系」のノーベル物理学賞受賞があり、今回の受賞はそれと関連して分野を越境してもたらされたものであると日本における複雑系・カオス理論研究の第一人者の津田一郎氏は分析。3回にわたって解説記事をお届けする。(全3回の#3)

◆◆◆

人工知能のブレークスルーは物理学研究の発展にも寄与

今まで見てきたように、ホップフィールドとヒントンの物理理論、特に統計物理学に根差したANN(人工神経回路網)に関する80年代の研究とその後の継続的な研究の深化が今日の生成系AIのブレークスルーをもたらした、とノーベル委員会は認識した。さらに委員会が強調するのは、AI研究の成果が物理学の研究の進展にも大きく寄与してきたことである。

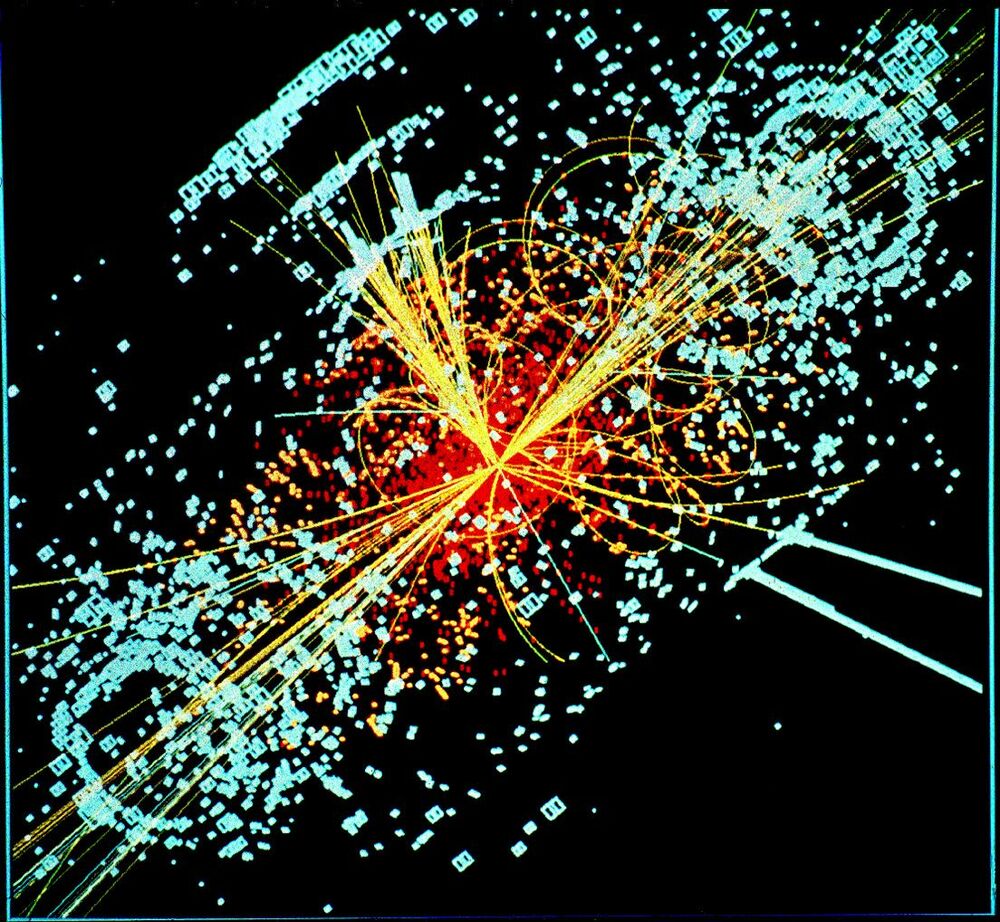

例えば、素粒子に質量を与えるヒッグス粒子の発見(2013年度ノーベル物理学賞)は、大量のデータから特徴的なパタンを識別するデータ解析の技術に裏打ちされていたが、これこそ大規模データの機械学習によるパタン識別の技術革新がなければ不可能であったに違いない。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CMS_Higgs-event.jpg

また、アミノ酸配列からたんぱく質の3次元構造(折りたたまれ方)の予測も生成系AI(AlphaFold)の応用によって可能になりつつある。この問題は生物物理学の大きな課題の一つだが、AIの革新なくしては研究が難しい問題であるということから今年度のノーベル化学賞が授与された。今日のAIのブレークスルーは物理学(さらには化学、生物学)の研究手法そのものをも変えようとしている。委員会はこのことも今回の受賞者の業績の意義の一つだと強調している。

人工知能研究はこのままでよいか? 二酸化炭素排出の問題

生成系AIの爆発的な進展は目を見張るものがあり、その物理学的基礎を築いた学者にノーベル物理学賞が授与されたこと自体、人工知能研究、物理学研究の将来の発展を加速させ得るという意味で喜ぶべきことだろう。さらに、化学賞も機械学習が対象になったことは、人工知能研究をさらに後押しするだろう。

しかしながら、大いなる危惧も存在する。これまで、機械が意識を持ち、意志を持つことで人類の未来を脅かすことに対する倫理的対応の議論がなされてきた。ここでは少し異なる視点で”危惧“について考えてみたい。それは、今のAI研究を維持するだけのエネルギー確保の問題であり、二酸化炭素排出の問題である。

現在の生成系AIは膨大なニューロン数とパラメーター数から成り立っている。およそ、数千億から1兆である。さらに、膨大なデータによる膨大な学習が必要である。ビッグデータを処理できるようになったが、それを支えるのは膨大な学習量である。このため膨大なエネルギーが必要になっている。

さまざまな研究論文やそれをまとめたスタンフォード大学の報告によると(2023 AI Index Report、引用されているデータに関する最新の研究論文はV. Bolon-Canedo et al., Neurocomputing 599(2024)128096)、大規模言語モデル「BLOOM」が言語を学習する際に排出した 量は25トンであるという。これは人間一人が呼吸によって1年間に排出する 量、約365kg(全人類で約29億トン:地球環境研究センター試算)のおよそ68倍に相当する量だ。消費電力量は400MWh(メガワット時)を超える。これは平均的なアメリカ人家庭のおよそ40年分の電力量に相当するという。しかしこれは少ない方で、「GPT-3」が機械学習の際に排出した二酸化炭素量は500トンを超えると試算されている。消費電力量は約1,300MWhであり、これは原子力発電1基の1時間分の電力量(約1,000MWh=100万キロワット時)を上回っている。

日本では、NTTグループが学習コスト低減研究を行っており、「tsuzumi」は学習データが3千億トークンの場合に学習コストを1/300に、推論コストを1/70にできるとしている(NTT 東日本発表)。日本はこういった技術革新が得意なので大いに期待したい。

なぜ脳は省エネで複数のタスクを同時にできるのか? 自然知能の研究へ向けて

しかし、将来を考えればさらに安価で低コストで持続可能な人工知能開発を行う必要がある。それは、まさに生物としての脳に学ぶことで自然知能の研究を促進することによって達成されることだろう。実際、生物進化によって機能分化を起こしてきた脳神経系はニューロン数約100億、結合数約100兆の大規模システムではあるが、超省エネシステムである。

すなわち、高々20ワット、一秒間に5カロリーしかエネルギーを消費しない。それにもかかわらず脳は多くのものを記憶し、思考・推論を行い、時には並行して複数の事を行い、意識と無意識をうまく使い分けながら様々な問題解決を行うことができる。この仕組みを解明できれば、現行の生成系AIにとって代わるさらなる技術革新が得られることは間違いない(A. Pitti, I. Tsuda, et al. “Doing more with less: principle of natural intelligence”, to be published in Roy. Soc. Phil. Trans. A)。

数学者のスティーヴン・スメイル(1966年度フィールズ賞受賞:数学にノーベル賞はない)は2000年に“21世紀に数学者が解決すべき18の問題”を提案した。18番目の問題は「自然知能と人工知能の限界を定めよ」という魅力的なものだ。この問題の意義は今こそ発揮されるのではないだろうか。

神経回路網研究に関する日本の先駆性

すでに述べたように神経回路網の研究は脳の仕組みを理論的に解明することを目的に行われてきた。ホップフィールドやヒントンの研究も最初はそういった動機があったかもしれないが、応用が進むにつれて脳研究からは離れていった。

我が国は、脳研究の理論的枠組みとしての神経回路網研究を南雲仁一、高橋秀俊、甘利俊一、中野馨、福島邦彦、永野俊、杉江昇、塚田稔らが主導して遅くとも1960年代から行っており、その後、川人光男、乾敏郎、銅谷賢治らを代表とする視覚情報処理、感覚運動連関の理論研究へと途切れることなく今日まで続いている。高橋秀俊のもとにいた後藤英一によるパラメーター励振[i]という振動子の共振現象を論理回路に利用する「パラメトロン[ii]」の研究を神経振動子を素子とする神経回路という意味で先駆とするならば、その系譜は1950年代にまで遡る。

その後も、塚田の時空間学習則[iii]や、栗川知己の記憶を力学系の分岐構造とみなすような独創的な理論研究をはじめとして、多くの数理的な研究が進んだ。ダイナミックブレイン・グループ(塚田稔、藤井宏、奈良重俊、合原一幸と筆者)の脳ダイナミクス研究はアメリカのフリーマン・グループ[iv]とともに世界に先駆けて行われてきた。脳は心をどのように生み出すのか? 筆者自身もこの流れに多少は貢献したと思っている。今回ノーベル物理学賞の対象になったHNを批判的に見て、脳の神経回路網により近い非平衡神経回路網モデルによって、エピソード記憶やカントール・コーディング[v]の理論などをカオス遍歴などの数学的概念を作ることによって提案した。カオス遍歴とは、記憶が定着する過程を数理的モデルで示したものだ。記憶に到達する途中の状態が神経回路に一時的にとどまり、それが複数のニューロンの間をカオス的な状態で行き来しながら最終的に秩序ある記憶になるということ、脳は「カオス」を使って編集していることを示した。

日本の神経回路網理論はむろんこれにとどまらず、素晴らしい研究は紹介しきれないほど多くある。このような継続性の背景には、いわゆる二度目の人工知能研究冬の時代(1980年代)にもヒントンが研究を継続していたという個人的な粘りとは異なったものがある。上に挙げた甘利ら工学系の研究者と脳神経科学の伊藤正男、外山敬介ら医学系の研究者が共同して研究会を催せる仕組みを作ってきたことが日本の神経回路網研究が継続してきた大きな要因になっていると思われるのである。大きな賞の行方に一喜一憂することなく、正道を進むことが何より肝心である。

[i] パラメーター励振 振り子の糸の長さや重力加速度の周期的な変化により振幅が増大する現象。ブランコをこぐのはその一例で、振動に合せて足を屈伸して重心を上下することで振り子の長さを変化させてふれを大きくしている。

[ii] パラメトロン 真空管やトランジスタの使用量を大幅に削減してコンピュータを構成できるとして、1950年代半ば~60年頃、当時としては多数のパラメトロン式コンピュータが日本でつくられた。

[iii] 時空間学習則 脳の海馬では外界の時空間の出来事を文脈として一時的に記憶するため、時空間学習則が有効に働いているというもの。

[iv] フリーマン・グループ 脳科学者のウォルター・フリーマンが中心。膨大な数の脳細胞の集まりがいかにして心を作り上げるのか、複雑系理論をもとに脳全体を統合するメカニズムの理論を考えた。その理論に津田は数学的側面から貢献した。

[v] 脳の海馬におけるエピソード記憶の形成を数学のカントール集合をモデルに考えた数理モデル。