「執筆をしながら何度も考えたのは、日本人にとってお米って何だろう? ということでした」

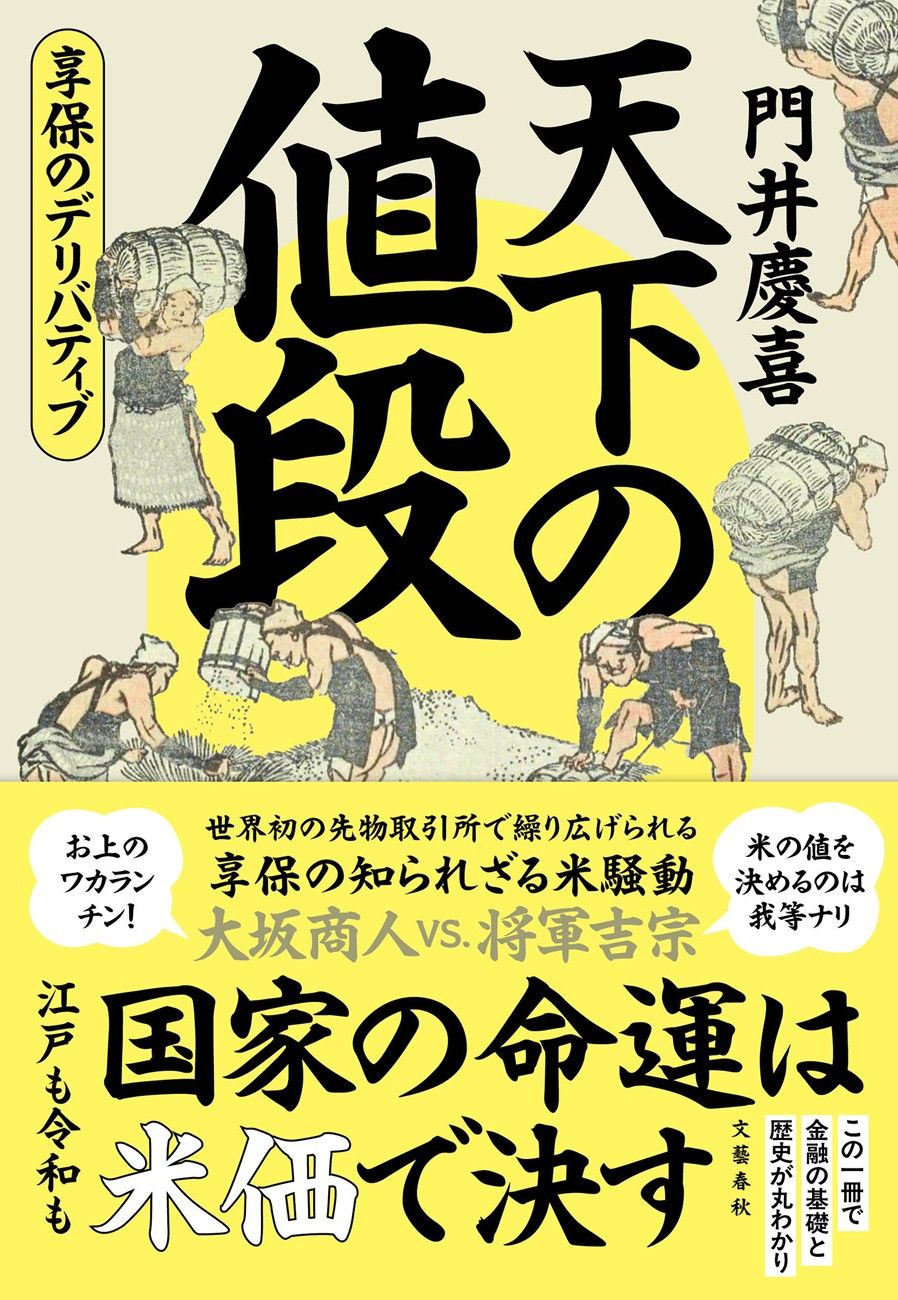

米の価格が例年の二倍以上となり、家計を直撃した2025年。門井慶喜さんの『天下の値段 享保のデリバティブ』は、江戸時代に全国の米の価格を決めていた、大坂・堂島米市場を舞台にした長編小説だ。

「どんな時代でも、日本における米の存在感は特別で、かつて歌人の石川啄木は、貧乏の中で一番心に堪えたのは、米びつが空っぽであることだと語っていました。米がない恐怖は日本人の心理に根付いているんですね。あるとき、この米価が江戸時代にはすでに先物取引で決まっていたと知り、興味をひかれました。今まで自然科学や人文科学をモチーフに書いてきましたが、初めて社会科学である金融の分野に挑んでみようと思ったのです」

世界初の組織的なデリバティブ市場ともいわれる堂島は、米の現物ではなく、一種の「指数」を用いた、帳合米(ちょうあいまい)という方法で米の取引をしていた。しかし、米に関する政策を多く実施し、後に米将軍とも呼ばれた8代将軍徳川吉宗をはじめとする幕閣は、それを苦々しく思っていた。

「当時、武士の給料はお米で支払われていたわけです。それをお金に換えるから、米の価格は収入に直結する重大事でした。ところがその価格を、武士ではない商人が決めている。しかも、現物を扱わない取引です。これは江戸の武士には不実なものとして許せなかったでしょう」

大坂の市場システムを確立した商人の知恵と欲

そこで吉宗は、江戸の商人たちを堂島に送り込み、米価の決定権を江戸に取り戻そうと画策する。しかし何度試みても失敗してしまう。その理由は、大坂の市場システムを確立した商人の知恵と欲にあった。

「大坂商人の数字操作は本当に上手いんですね(笑)。そもそも金銭欲というのは個人的なもので、誰もが当たり前に持っている心でありながら、たくさん集まると、ある瞬間から公的な機能になる。このメカニズムの不思議さをどこまで描けたかは、読者の評価を待つしかないですけれども、天下の値段が決まる核心に迫れたのではないでしょうか」

“令和の米騒動”が大きなニュースとなった中での刊行は、「偶然でありつつ、必然でもある」と話す。

「日本の経済の中心はお米であったし、今も我々はその名残りの中に生きています。そのことが、この本と現代のニュースを見ると、社会の仕組みとしてさらによく分かっていただけるのではないでしょうか」

かどいよしのぶ 1971年生まれ。2003年「キッドナッパーズ」でオール讀物推理小説新人賞を受賞してデビュー。18年に『銀河鉄道の父』で直木賞受賞。近著に『札幌誕生』。

(『オール讀物2025年9・10月号』より)