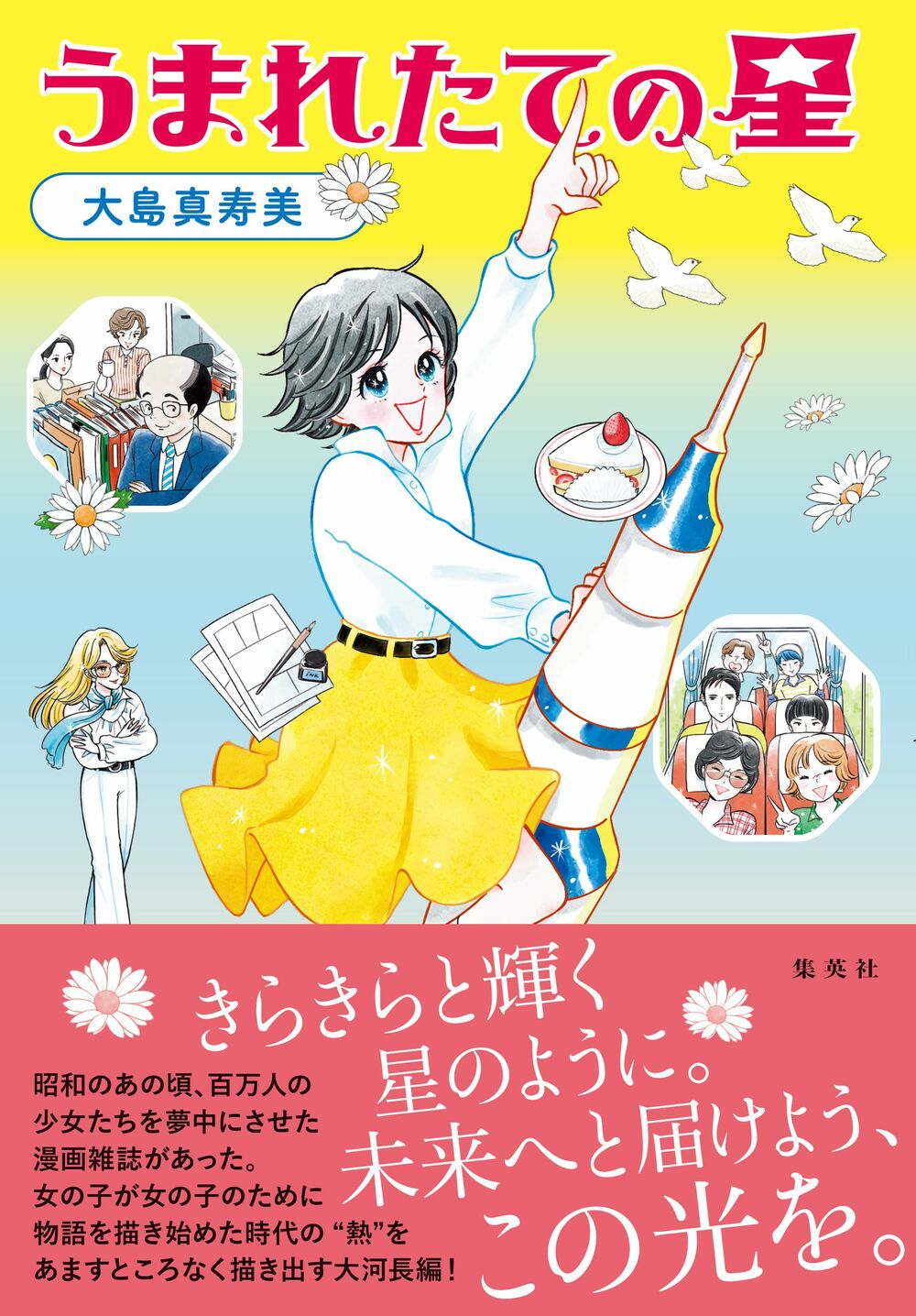

本屋大賞第3位となった『ピエタ』、直木賞受賞作『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』など、数々の話題作を世に送り出してきた作家・大島真寿美さん。最新作『うまれたての星』は、1960年代末から70年代初頭にかけて、100万人の少女たちを熱狂させた少女漫画雑誌の編集部を舞台にした大河長編だ。

作中では、「週刊デイジー」「別冊デイジー」を舞台に、女性漫画家たちが若き才能を爆発させ、日本中の少女たちが少女漫画に夢中に――その熱狂の裏側で、雑誌作りに奮闘した編集者ひとりひとりの希望と挫折、喜びと苦悩に光をあてたこの壮大な物語は、どのようにして生まれたのか。刊行までの長い道のりと、作品に込められた思いを、作者の大島さんに聞いた。

◆◆◆

ずっと少女漫画誌「マーガレット」が大好きだった

――待望の新刊『うまれたての星』は、昭和の少女漫画編集部を舞台にした熱い物語です。この物語を書こうと思われた、最初のきっかけを教えてください。

大島:もともと子供の頃から、少女漫画雑誌「マーガレット」と「別冊マーガレット」が大好きで、「マーガレットの話が書きたい!」とずっと思っていました。2014年に創刊50周年を記念して開催された「わたしのマーガレット展」を、集英社の担当編集者と観に行ったりもして、書く気は満々だったんです。でも、いざ書こうとすると、どうやって書いていいのかが全然わからなくて。

執筆のきっかけになったのは、旧知の年配男性編集者の方が、かつて少女漫画雑誌からキャリアをはじめたと聞いたことでした。当時の編集部のエピソードを聞いた瞬間、急に「ビビビビッ」と来て。「あ、そうか、こういうおじさんが少女漫画雑誌づくりをやってたんだ」って思ったら、急にどこに焦点を当てればいいのかが見えた気がしたんです。それで、「書けるかもしれない」とむくむくと書く気が湧いてきました。

新幹線で降りてきた「アポロ」と、膨大な取材

――物語は1969年、アポロが月面着陸した年からはじまります。この時代設定は、どのように決まったのでしょうか。

大島:それはもう、最初の1行目が「アポロ」で降りてきたから(笑)。取材を進めている途中の新幹線の中で、急にタイトルが『うまれたての星』だって思って、その直後、冒頭のシーンがバーッと浮かんできたんです。あの辺りの文章がスルスルっと出てきちゃったので、もうすぐにでも書きたいと興奮したのを覚えています。

――執筆にあたっては、膨大な取材をされたとうかがいました。

大島:本当にたくさんの方にお話をうかがいました。漫画家さんはもちろん、当時の編集者の方々、それから製版所の方、カメラマンだった方、漫画家さんのごきょうだいなど、思いつく限りの関係者を辿って、同じ方に何度もお願いすることもありましたね。ただ、コロナ禍と重なってしまったのと、皆さまご高齢なので、なかなか簡単にはいかなくて。対面でお会いできずに電話になったり、急に体調を崩されて中止になったり。時間をかけて、丁寧にお願いしながら進めていきました。

――作中に登場する小柳編集長のモデルになった方にもお会いになったとか。

大島:「別冊マーガレット」を100万部超えの雑誌に押し上げ、たくさんの人気漫画家を育てた伝説の編集者・小長井信昌さんですね。最初は体調を崩されていて、1年ほど経ってから、改めてお願いしてお会いすることができました。聞きたいことが多すぎましたし、とても全部をうかがうことは難しかったのですが、奥さまとお嬢さまが補足する形でいろいろなお話をしてくださいました。

実は、連載の最終回のゲラ(校正紙)を編集担当の方にファックスした、まさにその日、小長井さんが亡くなられたんです。本をお渡しすることは間に合いませんでしたが、お葬式などが一段落した頃、最終回が載った雑誌をお嬢さまにお送りしました。そうしたら、「自分のお父さんがこういう仕事をしていたんだとしたら、すごく良かったなと思えました」と言ってくださって、本当に書きあげてよかったと思いました。

小説が求めるままに書いた構成と自分の分身

――多くの登場人物がそれぞれの視点で物語を語っていきますが、これは最初から構成をきっちり決めていたのでしょうか。

大島:いえ、私はプロットがまったく作れないので(笑)、誰がどういうふうに語っていくかは、書きながら決まっていきました。担当編集さんには「次の回はこの人から語ると思います」なんて言っておきながら、書き出したら違う人がしゃべりだしたりする。本当に、小説が求めるままに書いていた、という感じです。

物語のイメージとしては、書きはじめる前、ギザギザの星の絵を描いて編集者さんに見せました――「遠くにある星を眺めていたら、だんだん近づいていって、はっと気がついたら自分たちがその星の上に立っていた、みたいな物語を書きたい」と。ただ「どうやって書けるかわかりませんけど」とも伝えていました(笑)。まあ、結果的には割とうまくいったような気がしています。

――読者である小学生視点で登場する「千秋ちゃん」の存在も印象的でした。

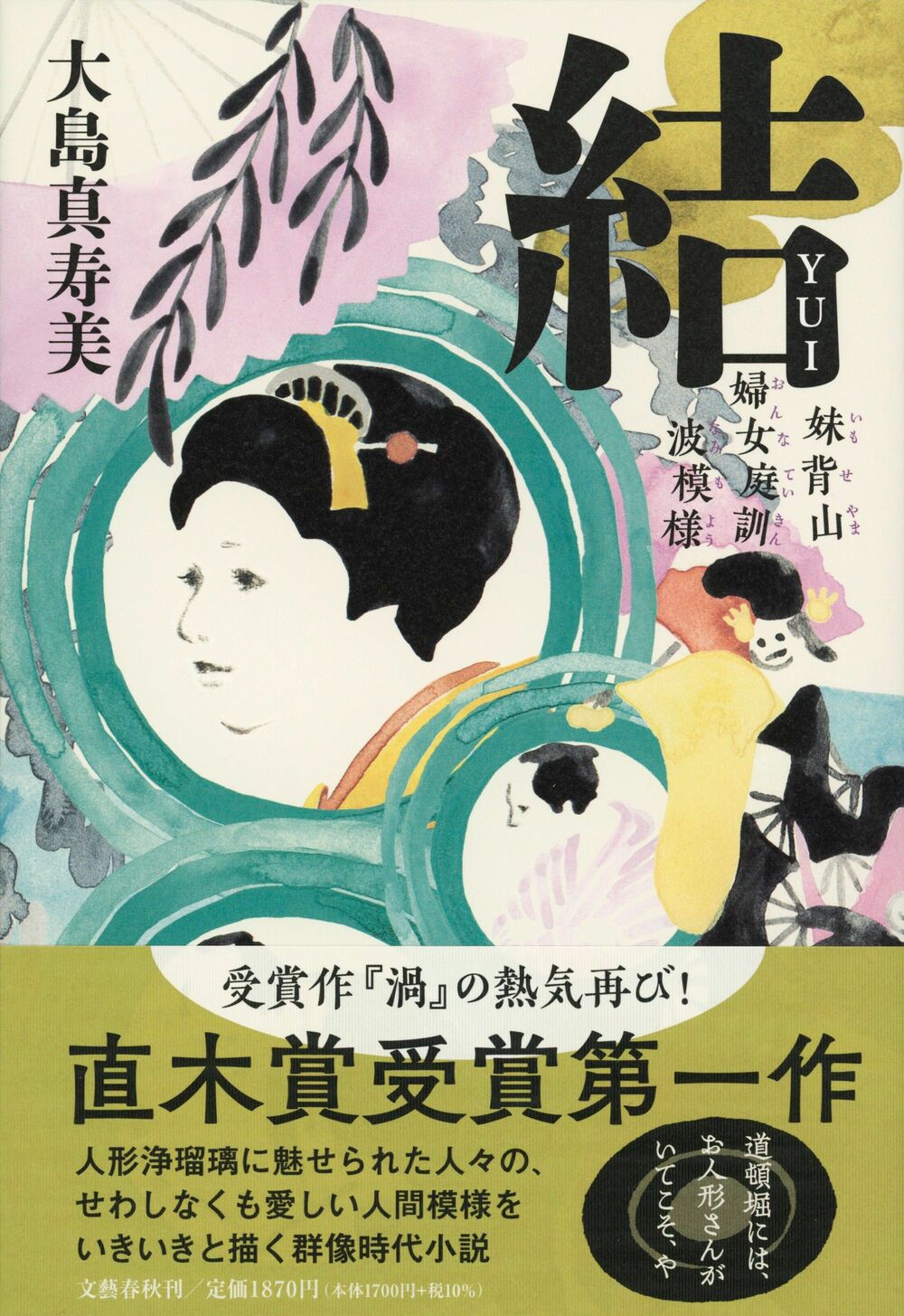

大島:千秋は、ある意味で私の分身なんです。読者として、私が味わった気持ちを託すために登場させました。当時の読者たちが、どれだけ漫画に夢中になっていたかを書きたかったんです。漫画家の少女たちについては、実は『結 妹背山婦女庭訓波模様』に出てくる、近松半二の娘「おきみちゃん」のことを、何度も何度も思い出しながら書いていました。

――おきみちゃんは、幼い頃から蓄えた豊富な人形浄瑠璃の知識をもとに、作者を夢見る男たちの指南役となり、大きな影響を与えていく。浄瑠璃を誰よりも愛していた女性でしたよね。

大島:好きなものを好きなように書きたいと言っていたおきみが、時空を超えてこの『うまれたての星』に登場する、漫画家の女の子たちに繋がっている。「あー、あの子がここへ来たのか! ここにいたんだ」という気持ちで書いていました。

書かざるを得なかった、女性が働くということ

――この小説では、当時の女性編集者たちが直面した困難や、働くことの葛藤が切実に描かれています。これは当初からテーマとして意識されていたのでしょうか。

大島:いえ、それはまったく思っていませんでした。でも、取材を進めていくうちに、どうしてもそこは書かなければならない、書かざるを得ない、という気持ちになっていきました。同じ少女漫画雑誌の編集部にいながら、漫画連載の担当をすることが叶わなかった、女性の編集者の方からうかがうお話は、本当に「当時はこんなふうだったの……!?」ということばかりで。

もちろん、男性編集者たちに決して悪意があったわけではなく、時代の流れの中では、ごく普通のこととして、女性が働く場所としてはむしろマシな方くらいの感覚だったと思います。その現実が、少女たちの夢を作る「少女漫画の編集部」で起きていたということが、すごく象徴的――これはもう、書かなければならないというより、ごく自然に「書くべきもの」としてそこにあったという感じでした。

――高校時代にデビューして瞬く間に売れっ子になった、美内すずえ先生に象徴されるように、少女が少女たちのために漫画を描きはじめた、まさに新しいメディアが生まれた時代ですよね。

大島:そうなんです。それまでは手塚治虫先生や赤塚不二夫先生のような男性漫画家が、少女漫画を描くことが多かったですし、純粋に少女が少女のために描きはじめたのは、作中にも出てくる漫画スクールがはじまった頃だと思います。この漫画スクールも小長井編集長が立ち上げたものです。

――なぜ漫画家ではなく、編集部を舞台に選んだのでしょうか。

大島:少年漫画雑誌が舞台になったものはありますが、なぜか少女漫画の編集部を舞台にした作品は意外にないんですよね。私自身、子どもの頃から雑誌の奥付を見て「どこの本だろう」と版元が気になるような子どもで、「どんな人が作っているんだろう」って、編集者の方が書いているコラムを読むのがすごく好きだったんです。長い間、誰か書いてくれないかなと思っていたけれど、誰も書いてくれないから、じゃあ自分で書こう、と。だから最初から、漫画家ではなく編集部を書きたいと思っていました。

――ご自身にとって最長の大作になったそうですが、書き終えてみていかがですか。

大島:もう、こんなに長いのを書くことは絶対にないです。疲れますから(笑)。ゲラのチェックも本当に大変で。連載が終わって単行本にする時、自分でかなり削ったつもりだったんです。体感では100枚くらい減らした気分でいたら、編集者さんに「23枚しか減ってないですよ」と言われて、衝撃を受けました。

最後の1行に至るまでの過程が長かったので、書き終えるまではとにかく健康でいなければ、とずっと思っていました。本当に、果てしない長い旅でしたが、最後の方は本当に楽しくて、なんだか、丸いものの中に入っていくような、不思議な集中を経験しました。これも初めての体験でしたね。今へと続いている「あの頃」の物語が、ぜひ多くの方に届けばと願っています。