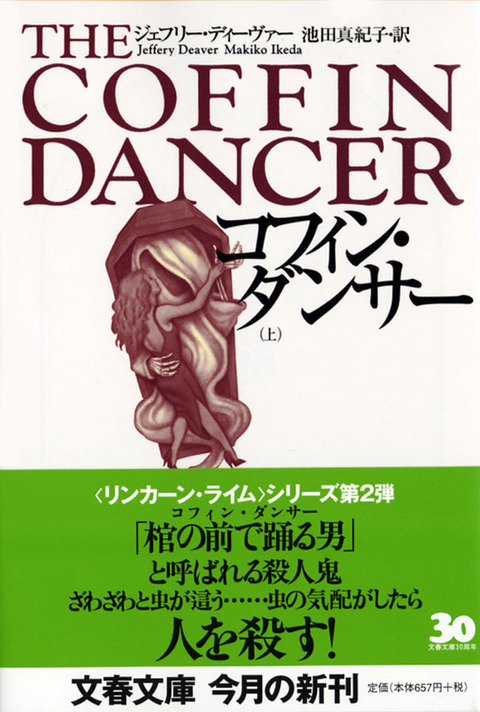

『コフィン・ダンサー』

(一九九八年/二〇〇〇年)文春8/「このミス」10

――きっと俺が恋しくなるぜ。俺がいなくなったら、あんたは退屈するだろう。

前作で呈示された「探偵対犯罪者」の対立図式は、いきなりクライマックスを迎える。コフィン・ダンサーこそは、かつてライムの部下を殺した憎むべき敵であったからだ。この闘いを通じ、ライムはサックスに自らの過去を初めて曝(さら)け出すことになる。

「棺の前で踊る男(コフィン・ダンサー)」という異名は、その上腕に棺の前で女と踊る死神の刺青があることから来ている。フリーランスの殺し屋であり、どこの犯罪組織にも属していない。判っている特徴は白人男性で、年齢はおそらく三十代以上であることのみだ。正体を掴ませないために顔を整形し、体重を増減させる。死体の手の皮を手袋のように使い、偽の指紋を残して鑑識を欺こうとしたこともあった。そうした陽動作戦が得意なコフィン・ダンサーの最大の武器は人を欺くことであり、警察の目をそらさせるためならば何でも利用する。今回の彼の標的は、とある会社経営者夫妻とその友人だが、警察による厳重な保護網をかいくぐるためにコフィン・ダンサーがとる手段は、関係者を殺害して衣服や装備を奪い、他人になりすますことである。そのためライムは、現場の周辺で警察官の遺体が発見されていないか調べるように指令を飛ばす。本シリーズの特徴として、犯人が駒として使うためにいとも簡単に人を殺す点が挙げられるが、それを根づかせたのはこのコフィン・ダンサーだと言ってもいいだろう。

前作同様コフィン・ダンサーは読者の前に姿を現す。前作よりもその語りの技法は深化しており、注意深く読んでいても驚かされるはずだ。後に『12番目のカード』などで繰り返されるトリックの一つも本書には登場する。第二作でシリーズはすでに完成していた。