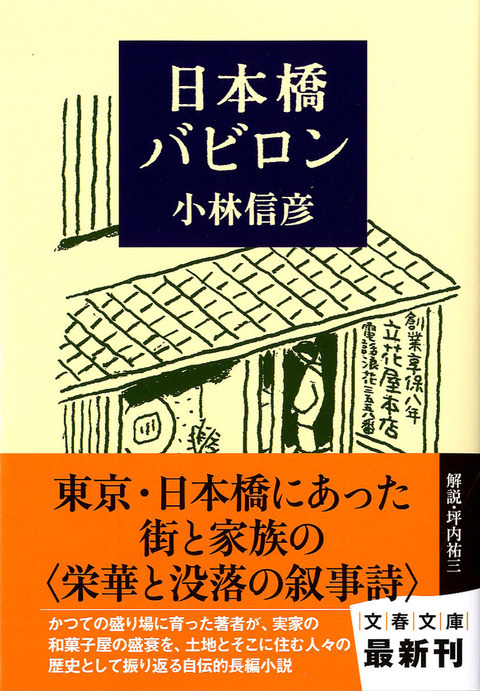

両国(現・東日本橋二丁目)の老舗和菓子屋に生まれた小林信彦さん(兄・作家)、泰彦さん(弟・イラストレーター)。兄弟おふたりの生家、立花屋を軸として、わが国有数の盛り場だった日本橋を舞台に、そこに生きる人々と街の盛衰を描いた信彦さんの長篇『日本橋バビロン』が上梓された。

――『日本橋バビロン』は『和菓子屋の息子――ある自伝的試み』『東京少年』と、小林信彦さんのいわば自伝的長篇三部作の掉尾を飾る完結篇となる作品ですね。

小林信彦 小さいエピソード、細かいディテールとかはこれからも書くことはあるでしょうけど、まとまったものはこれで最後になると思います。『和菓子屋の息子』は私的なユーモア・エッセイとして、『東京少年』は二つの疎開の話をまとめて書きました。『日本橋バビロン』は江戸時代まで遡って、実家を中心に現在までのことを書きとめておきたかった。調べていくうちに両国が浅草と並ぶ繁華街だったということもわかったし。

――三作とも泰彦さんがイラストレーションをお描きになっていますが、この最新作のご感想はいかがでしたか。

小林泰彦 兄の著作を読んできて、ぼくはこの本がいままででいちばん重い感じがしましたね。きまったな、と。我が家の歴史の決定版だなと思いました。単行本になるのはわかっていたんだけど、掲載された「文學界」を本屋で二冊買って、子供たちに読ませようと、恭(うやうや)しく袋に入れて渡しました。

信彦 立花屋のことを書くためには、養子で入った祖父・由松(よしまつ、立花屋八代目・小林安右衛門)のことを知る必要があって、今でも続いている祖父の生家、千葉の八日市場の鶴泉堂(かくせんどう)を三十年ほど前に訪ねました。そのとき取材したノートが役に立ちましたね。その当時はまだ祖父のことを知っている人がいたんですよ。八日市場は戦争でも焼けていなかった。それから、上越の親戚にも話を聞きました。当時、上越から上京するとうちに泊まっていた方で、祖父に対して遠慮せずに語れる人。店にいた人間は悪いことを言わないですからね。取材した時点ではうまく書くことができなかった。話を聞いた人は今みんないなくなっていますから、関東大震災前のことも含めて、ようやく今、あのときの話が生きた。

――お二人が少年時代を過ごされた両国は現在の東日本橋二丁目、両国橋の西側で、ややこしいのですが現在の両国は、以前は東両国といわれた、両国橋の東側。国技館があるほうですね。本来の両国がその名を失ってしまいましたが、両国橋西の「両国」は明治・大正時代どんな街だったんでしょうか。

信彦 まさに祖父・由松が出世した時代ですね。これはよく引き合いに出される話なんですけど。私も知っていた鳶職の組頭、「土三(つちさん)」こと土屋三之丞が、「銀座を凌ぐどころか銀座の比ではありません」と語っています。正月の松飾りをするのにもあかるいうちは出来ず、深夜になって「最後の飾りつけだけを、通りにきていそいでするようにした。そのわずかの間、しゃがんで仕事をするにも半纏(はんてん)のすそを通行人にずいぶんふまれる始末」だったって。たいへんな人出(ひとで)です。

彼は一九七六年頃亡くなっていますが、これは関東大震災前の様子を語るのに、よく引用される話なんです。ぼくは戦後も「土三」をよく見かけたけど、痩せてて背が高くて、いつも着流しか浴衣でかっこいいひとだった。

泰彦 古い地図を見るとうちのブロックだけで銀行が二つもある。どんな銀行かわからないけれど、せまい区画に銀行が二つもあるのは、やっぱりすごい繁華街だろうと思うね。

信彦 うちの屋号を立花家から立花屋に変えたのは近くに寄席で立花家というのがあってややこしかったかららしい。寄席っていうのは通りかかった人が暇つぶしで入ったりする。今みたいにわざわざ遠くから通ってきたりするんじゃない。だから、街に相当人がいないと成り立たない。それに当時、落語家にとって立花家に出るってことは大変なことだったらしい。正蔵さんや圓生さん、先代の圓生さんが出たりしている。

泰彦 正蔵さんって、怪談噺のね。東京に寄席が百軒以上もあった時代だけど、立花家って特別な寄席だったんだね。書いてあるものをみると、落語がつまらないと、客が「あーあっ」て欠伸(あくび)かいたり、「またそのネタかい。もっと勉強しろい」とか、反応というか、批評がその場でナマで聞けたらしい。立花家のほかに町内にもう一つ寄席があったようだしね。

信彦 キャパは小さいけれど、ここで受けたほうが価値があったんだ。客がよかったんだろうね。そういう街だったということですね。だけど、大震災のあと、寄席がいっきに映画館に変わっちゃった。