――確かに新撰組好きは多いです。

葉室 しかし新撰組は、京都で取り締まりのために殺戮を繰りかえしたわけだから、それはやはり、かなり凄惨な組織ではあるんですよね。本来、女性が好む集団じゃないと思うんです。

――なるほど本書に登場する事件だけでも、いかに酸鼻をきわめる事態が多いか……。

葉室 新撰組というのは、内部粛清もけっこうやります。それは、その後例えば連合赤軍あたりにまで至る、総括で殺して組織を引き締める、というやり方で、本来、相当に陰惨です。だから、そういう組織をいいイメージで捉えている風潮にすこし違和感があるんです。さらに私は世代的に全共闘以降にあたるので、学園紛争の火照りが冷めやらぬころに学生時代を過ごしました。いわゆるセクトの活動家を知らないわけではありません。自分が所属したわけではなくても、そういう組織は怖い、という感覚を持っています。たとえば連合赤軍のような内部粛清をする組織の怖さと、そこに所属しているときの心理、所属したひとが総括されずに生きのびるにはどうしたらいいだろう、どんな思想を持てばいいのかと、そういうことを考えた時期はあります。

――新撰組の暗黒面にかさなってきこえます。

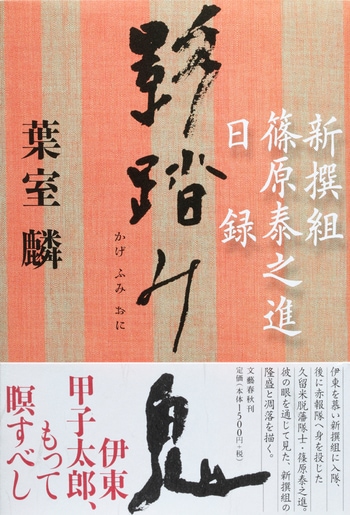

葉室 伊東甲子太郎が堂々と隊を出ていくという選択肢を選べたのは、実力があったからだと思います。それでもやはり殺される。しかし篠原泰之進は生き延びる。しぶとく生き延びて、組織の親玉である近藤勇を襲撃するんです。私としては、そういう危険な組織から出て自分の戦いをやる男というイメージがあったんですね。しかも調べてみたら、篠原は最終的には赤報隊に入る。赤報隊は、相楽総三的な悲劇の組織でしょう。幕末から明治に至るなかで、それぞれに思いを持って何かをやろうとした人間が、犠牲になったり、使い捨てになったりする。私が好きな谷川雁の詩の一節に「ぎなのこるがふのよかと」という熊本の方言が入っています。残った奴が運のいい奴、という意味で子供がじゃんけんの時に言うらしいんですが、私はこの詩を読んだときに、「生き残った奴が運のいい奴」と覚えてしまいました。最終的に生きのびた篠原は、あるひとつの生き方を示していると思うのです。自分をぐらつかせないで、大事にすべきものを大事にする、そういう生き方です。その時代状況の中でどう生きたか、いわば、混沌とした先の見えない時代と場所で自分を失わずにいることがいかに大切であるかが彼を通じて書きたかったことでもあります。司馬さんの篠原は魅力的だったと言いましたが、本書の篠原泰之進の人物像のもとにあるのは、『血風録』の篠原なんですね。内部に居ながら、自由さをずっと持ちつづけている篠原泰之進。もちろん地元出身なので、独自の史料があって、そこから作っていった部分もたくさんありますから、最終的には、自分自身が見たい篠原を書きたかったということなのかもしれませんが。