プランメイカーぶりをいかんなく発揮したのは、牧野省三と組んでやった映画製作だった、と植村氏はいう。

大正十二年の関東大震災のあと、直木は郷里の大阪に戻って雑誌「苦楽」の編集に携わる。そのとき京都にいた映画監督の牧野省三と知りあった。新しもの好きでもあった直木は強く刺戟され、いまでいう独立プロを立ちあげた。プロデューサーだけでなく、しまいには監督までやっている。

目のつけどころは斬新だった。澤田正二郎や市川猿之助などの舞台人を映画に引きこみ、片岡千恵蔵を大スターに仕立てた。素人っぽい独立プロの運営も、製作と配給は別であるべきだという、先見性のある考えの実現だった。そのような実績を残しながらも、最後には帳尻が大幅に合わなくなって、昭和二年映画をやめて東京に戻ってからも債権者にきびしく追われつづけた。

頭の中からアイデアはこんこんとあふれ出るが、ひとたびそれを実現すると、カネも湯水のように流れ出る。直木の追悼碑の銘にあるように、「藝術は短く貧乏は長し」である。

人柄は傲岸不遜にして寡黙。とっつきが悪い。友人たちはこぞってそう評するが、同時にその何ともいえない魅力を語ってやまない。宇野浩二、広津和郎、川口松太郎みなしかり。三上於菟吉は「もう一度、たった一目でも眺めて」みたいと、直木の死後に嘆息している。男に惚れられる男だったのだ。

直木にかくべつに惚れこんだのは菊池寛だった。大正十二年に菊池が「文藝春秋」を創刊すると、やがて直木は登場回数最多の執筆者になった。書いたのは小説ではなく、雑文やゴシップのたぐい。菊池寛はそのゴシップ記事のうまさに舌を巻いている。特集企画をふくめて、直木のプランメイカーとしての才能は、「文藝春秋」などの雑誌を舞台にして最も輝いたといえる。

男が惚れる男の、女性関係はどうか。直木には、学生時代の押しかけ女房である寿満のほかに、「命をかけた」と自らいう生涯の愛人、香西織恵(こうざいおりえ)がいた。直木自身はあけすけにしているが、二人との関係は微妙な曲折がある。女性関係でも彼は偏奇の人であった。伝記がそのへんを陰翳(いんえい)深く語るのは、植村氏が四十五年前にこの二人に会っていて取材メモをとっているからだろう。

昭和五年、『南国太平記』で大流行作家になる。そして残された四年間、健康の衰えと戦いながら小説を書きまくる作家の姿は凄絶だ。木挽町の「文春倶楽部」で腹這いになって書く直木、そこへ夜毎訪れて何もいわずに直木と将棋をさす菊池寛。一目見たかったようないい光景だ。

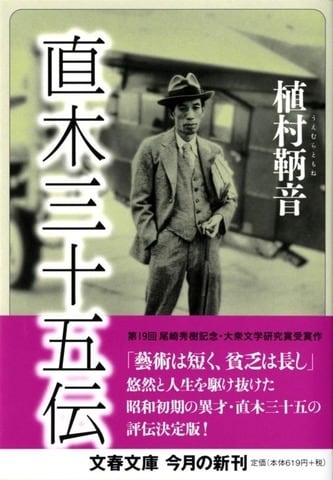

四十三歳で迎えた臨終のようすは、直木の実弟で中国史家の植村清二が書いた「兄の終焉」が引用されている。清二は本書の著者、植村鞆音氏の父君である。植村氏は子供の頃から「伯父にそっくり」といわれつづけ、いつかその伯父の生涯を伝記にしたいという思いをあたためてきた。その思いを実現した本書は、しかし肉親の情がもたらす湿気や曇りはない。透徹した目差しと自然な敬愛の情と、ときにはすなおな驚きが、破天荒に生きた「奇人」の生涯をみごとに再現している。