吉報が飛び込んできた。

半年ほどお休みだった小林信彦さんの連載(週刊文春〈本音を申せば〉)が再開されたのだ。体調がかなり回復されたとは聞いていたのだが、実際に闊達な文章を眼にすると、やはり心が弾む。よかった、さすが、そう来なくちゃ……などと断片的な感想がオノマトペのように浮かんできて、うまく理屈をつけられない。要するにうれしいのだ。しばらく切らしていたビタミン剤をふたたび入手できたような気分にもなる。ありがたい。これでまた、こちらも元気が出る。

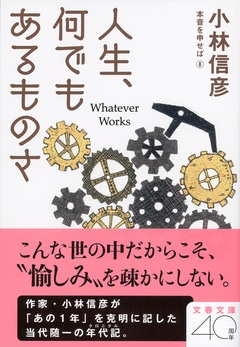

〈本音を申せば〉シリーズの文庫版は、これで十七冊目になる。『女優で観るか、監督を追うか』と題されたこの本は、二〇一四年のクロニクルだ。

小林さんは、ほぼ毎週、このエッセイを書きつづけてきた。新作映画、昔の映画、追悼、社会批判……扱われる素材はさまざまだが、低く唸りたくなる指摘が、なにげない顔で紛れ込んでいることが多い。

わかったつもりでも、ちょっとピントを外していたこと。知っているつもりだったのに、その奥を知らなかったこと。そういう事柄をさらりと指摘してもらえると、血圧が十か十五ほど下がる気がする。軽く虚を衝かれはするのだが、こちらの浅学菲才をとがめられた感じではない。むしろ、柔らかい指先で、離れた場所をちょんと示されたような気分だ。その指に押されて、こちらの考えもふわりと広がったり、外へ漂い出したりしていく。ビタミン剤という単語を使ったのは、この感覚を伝えたかったからだ。

《映画をほとんど観ずに、今年は生きてきた。あえて一本といったら、イーストウッド監督の「ジャージー・ボーイズ」だろうか。これはすばらしい。泣かせる。ミュージカルだからといって近づかないと損をする。〈人生を描くミュージカル〉というべきだろう》(夏の終りと「17歳」)

と述べた箇所からもうかがわれるとおり、この年の小林さんは、そんなに多くの新作映画を見ているわけではない。それでも、ページを繰ってみると『ブルージャスミン』、『アメリカン・ハッスル』、『アメリカン・スナイパー』といった渋い作品は見逃していない。多忙と体調不十分の間隙を縫うように、劇場へ足を運んだのだろう。

もちろん、映画の急所を見抜く眼は健在だ。のみならず、小林さんならではの喝破が、居合抜きのように飛び出してくるところが楽しい。たとえば、『ブルージャスミン』のサワリを紹介したあとでは、

《いかに「モロッコへの道」を観て喜劇を志したとはいえ、ウディ・アレンは実は喜劇がうまくない。初期の「インテリア」やこの映画のような悲劇が性(しよう)に合っていると言えなくもない。できれば、「ハンナとその姉妹」のように笑いが少し入っているのが理想的だ。それもマルクス兄弟系の笑いが》(「ブルージャスミン」とダイアン・キートン自伝)

という一節が書き留められる。柔道でいうと小内刈り、相撲でいうと二枚蹴りといった憎い足技だ。アレンの面白さだけでなく、その弱点や物足りなさまでもが、この一文に集約されている。褒めるだけでもなく、嚙みつくだけでもない練達の批評には、こういう側面が含まれていなければならない。

映画館へ足を運ぶ時間は限られていたかもしれないが、映画や書物は、小林さんにとって飲食物同様の栄養源だ。となると、旧作をDVDで見直す楽しみは捨て去られるわけがない。この本でも『大平原』(一九三九)、『空の大怪獣 ラドン』(一九五六)、『ラベンダー・ヒル・モブ』(一九五一)といった佳篇に光が当てられている。私の好きな映画ばかりということもあって、これには思わず拍手を送りたくなる。

なかでも『大平原』は、いまどきのシネフィルが看過しがちなセシル・B・デミル監督の娯楽大作ということもあってか、連載の一回分まるまるを費やして紹介される。

本文を読んでいただければわかるとおり、小林さんによる筋書きの紹介は、簡にして要を得ている。ユニオン・パシフィック社がオマハから西へ向かって鉄道を建設し、セントラル・パシフィック社がサクラメントから東へ向かって鉄道を建設する。話の基底にあるのは、一種の競争のような設定だ。

少しだけ付け加えておくと、両社が結びつく予定の地点はユタ州のオグデンだが、強欲な銀行家がセントラルの株を買い占め、ユニオンの工事を遅れさせることで巨額の利益を得ようともくろんでいる。銀行家が雇った悪党と対決するのが、ユニオン側の警備員ジェフ(ジョエル・マクレイ。日本では通常マクリーと表記されるが、実際はマクレイと発音する)で、ジェフの旧友ディック(ロバート・プレストン)や機関士の娘で移動郵便局を切り盛りするモリー(バーバラ・スタンウィック)がそこに絡んでくる。

というわけで、この映画は、西へ西へと進むユニオン側の視点に立って移動をつづける。恋あり、冒険あり、陰謀あり、友情あり、背信ありと中身も盛りだくさんで、小林さんが

《むちゃくちゃに面白い西部劇》(「大平原」への長い道)

と太鼓判を押すのも納得の映画だ。なかには「インディアンならいくら殺してもいいのよ」という腰の抜けるような台詞も出てくるが、これは時代の反映と思って、眼をつぶっていただこう。小林さんも

《面白いといっても、いまマキノ正博の時代劇を面白いというようなもので、大きなアナがある》(同前)

と釘を刺している。