「もし妻と死別れたら、一年間だけ生き残ろう、悲しい美しい一冊の詩集を書き残すために」(「遙かな旅」)と思っていた原民喜が、妻の墓を訪れたのは一周忌に近い初盆のころ。その墓参りは、妻との終わりの時間に添うことであるとともに、「唯一の庇護者」だった妻との生活の始まりを確認する作業でもあったのである。この時、おそらく原民喜の行動は、自らの自死を意識した上でのものだったに違いない。それが二日後の原爆によってやむなく潰えたとき、「夏の花」を書くことの己への確認のために冒頭の一節があったのであり、そこには妻との生活の始まりと終わりが原民喜だけには意識されていたはずである。

それを、実地に原の歩いた道を辿ることによって梯さんが見抜いた。この〈発見〉は、やはり「夏の花」の読みに影響を与えずにはおかないものである。「夏の花」だけを読んでいたのでは、決して気づくことなく過ぎていたはずのものでもある。

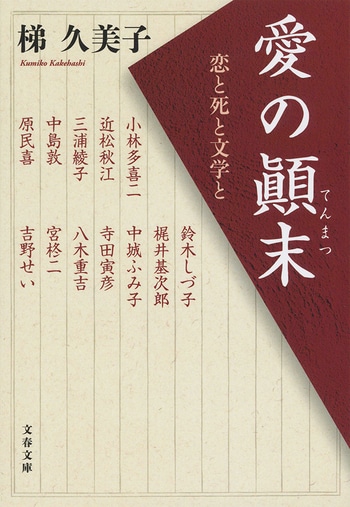

梯さんの興奮自体が伝わってくるような一節であるが、このような発見があるからこそ、ノンフィクション作家は、膨大な労力を必要とするこの分野での仕事に喜びを見出しているのであろう。梯さんも敢えて必要以上の注意喚起をしていないこの些細な部分に、本書全体にいきいきと息づいているノンフィクション作家梯久美子の、自らの仕事への自負を見たように思ったのだった。

同じ原民喜の章には、次のような場面もあった。妻である貞恵を得て、彼女と一緒にいられる時間に己の安らぎを見いだし、そしてその存在によって自らが救われるといった場面である。