原民喜の『美しき死の岸に』のなかに、〈「こんな小説はどう思う」と構想を語る夫に、妻が悦びにあふれた顔で「お書きなさい、それはそれはきっといいものが書けます」と言う場面がある〉と梯さんは紹介している。続いて、病室で過ごしていた原民喜について〈妻の病室に居るときの原は、ちょうど魚が水を得たようにいかにも心楽しげで、凍結から溶けて体内から醞気を発しはじめるようであった〉という佐々木基一の回想をも紹介する。

世の中には、会って話をすると、あるいは一緒にいると、自分の嫌な部分ばかりが見えてしまう人間というのがいるものである。そんな相手とはできれば遠ざかっていたい。逆に、相手と向かいあうとき、自分のもっともいい部分が見える、自分でも気づかなかった自分の可能性が開いていく気がする、そんな人間も確かにいるものだ。そんな相手とこそ一緒にいたいと私は思う。そんな相手に巡りあうことが、すなわち愛するということなのだとも私は思っている。そんなことを拙著『知の体力』(新潮新書)でも書いたことがあるが、原民喜が、妻とした貞恵こそ、原のもっともいい部分を引き出し、原自身が気づいていなかった可能性を彼自身に気づかせる存在であったに違いない。こんな部分にも、私は個人的に大きく頷きながら読み進むことになった。

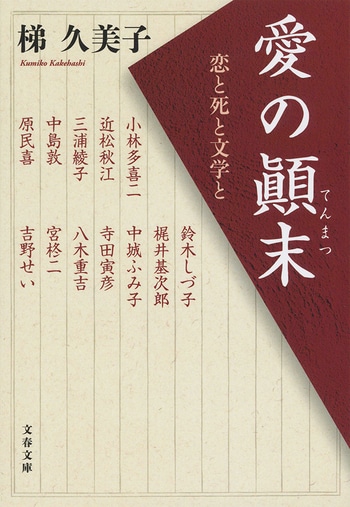

紙幅の都合上、原民喜のエピソードだけを取り上げたが、『愛の顚末』には近松秋江や鈴木しづ子など、私が実際に読んだことのなかった作家も何人か取り上げられており、どれもおもしろかった。ついに表に出ることを拒否し続けた小林多喜二の〈永遠の恋人〉、夫の死後、書くことによってようやく夫との相克を乗り越えることのできた吉野せい、それらがこの一巻の冒頭と末尾に収められていることも、愛というこの捉えがたい、そして文字通り百人に百通りの相をもって立ち現れてくるもののヴァリエーションを自ずから示しているとも言えよう。