井上光晴の『結婚』は意欲的に推理小説に挑んだという風に評価されたが、当時の文芸時評では篠田一士が次のように厳しく評している。“推理小説としても龍頭蛇尾、そもそも、なぜ推理小説仕立てにしたのか、それがはっきりしない。(略)もっと正攻法で取り組めば、井上氏の力量と技法をもってすれば、めざましい成果を期待できるはずなのに、これはまったくの不発作品だった”(『創造の現場から 文芸時評1979~1986』小沢書店)と。

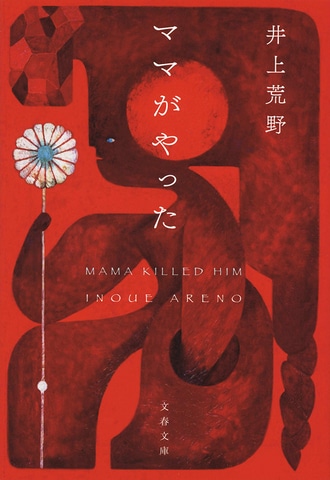

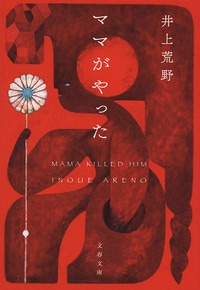

“龍頭蛇尾”になったのは、純文学作家としては開かれた結末を採用して、結婚制度や結婚詐欺師というテーマを広く訴えるうえで有効と考えられたからだろう。ミステリが成熟していなかった時代ならそれでもよかったが、ミステリが成熟し、読者の要求が強まった現代ではいちだんとプロットを巧緻にする必要がある。しかも関係者全員が個性的で厚みがないと満足しない。井上荒野はそれらをすべてクリアして、一人一人の人物の視点から伏せられた事実を垣間見せて、やがて全体像を示して、結婚詐欺という手垢のついた倫理的問題から、善と悪の境界を曖昧にして、生きる孤独という主題を静かに迫り出させるあたりは見事というほかない。